Verifica le date inserite: la data di inizio deve precedere quella di fine

Laura Lombardi

Leggi i suoi articoliUn’importante acquisizione dello Stato, compiuta in tempi brevi, esercitando il diritto di prelazione: si tratta della «Testa Lorenzini», così detta dal cognome dei proprietari, in vendita sul mercato a dicembre e al cui acquisto era interessato il Museo Fondazione Luigi Rovati di Milano.

Grazie al direttore generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio del Ministero Gino Famiglietti, l’opera, acquistata per 355mila euro, è stata invece destinata al Museo Archeologico Nazionale di Firenze, sede preferita a Volterra (dove la Testa fu comunque esposta fino al 1997, al Museo Guarnacci, prestata dai proprietari) dato il prestigio dell’istituzione, come hanno sottolineato il direttore del polo museale Stefano Casciu e il soprintendente Andrea Pessina, e collocata in una delle sale di maggior rilievo del percorso museale dedicate alla civiltà etrusca, quella che ospita, tra gli altri capolavori, la «Mater Matuta».

Il marmo, ritrovato dai proprietari nella soffitta della propria dimora alcuni decenni fa, annerito al punto da pensarlo lava, fino alla rivelazione dopo lavaggio nell’acquaio, è di fattura pregevole e, come spiega Mario Iozzo, direttore del Museo Archeologico, doveva far parte, in origine, di una grande statua (alta almeno due metri) di culto del dio Apollo situata in un tempio dell’antica Volterra. La figura doveva volgersi leggermente verso sinistra, e poggiare il peso su una gamba leggermente flessa, in una posa simile all’«Efebo» di Kritios dall’Acropoli di Atene del 480 a.C., datazione proposta infatti anche per la «Testa Lorenzini», opera che Ranuccio Bianchi Bandinelli definiva «la più greca delle opere etrusche».

Scolpita in marmo delle Alpi Apuane (esempio più antico noto nell’Etruria centro settentrionale), la statua doveva essere il prototipo di molti bronzetti di piccole dimensioni, dedicati al culto domestico nel territorio volterrano (come l’«Atleta n. 18» dello stesso Museo Archeologico), come mostrano forti affinità stilistiche tra le teste. Gli influssi greco-orientali presenti nella massiccia volumetria, negli zigomi sporgenti e negli occhi a mandorla si coniugano a elementi propri dell’arte etrusca, quali la fronte bombata, con la resa a rilievo delle arcate sopraccigliari, e l’acconciatura dei capelli che rigonfiano il profilo della calotta cranica.

Gli occhi, ora cavi, dovevano esser realizzati in pasta vitrea o in materiali semipreziosi, conferendo all’immagine un effetto drammatico e potente di notevole impatto per chi accedeva alla cella del tempio dove la statua era collocata. Intorno alla «Testa Lorenzini» è stata avviata un’ampia campagna di indagini diagnostiche non ancora conclusa. Resta infatti ancora da appurare la reale provenienza del marmo dalle Alpi Apuane; né è chiaro se la venatura rossastra che attraversa il volto fino al sottogola sia effetto di una colorazione (cinabro?) o risultato della lunga giacenza sotto terra prima del rinvenimento.

La «Testa Lorenzini»

Altri articoli dell'autore

Per il riallestimento del Salone nel Museo del Bargello, su quasi 2mila metri quadrati di superfici, pareti, volte, decorazioni architettoniche (costoloni e balze) ed elementi lapidei, sono state coinvolte professionalità interne ed esterne al museo

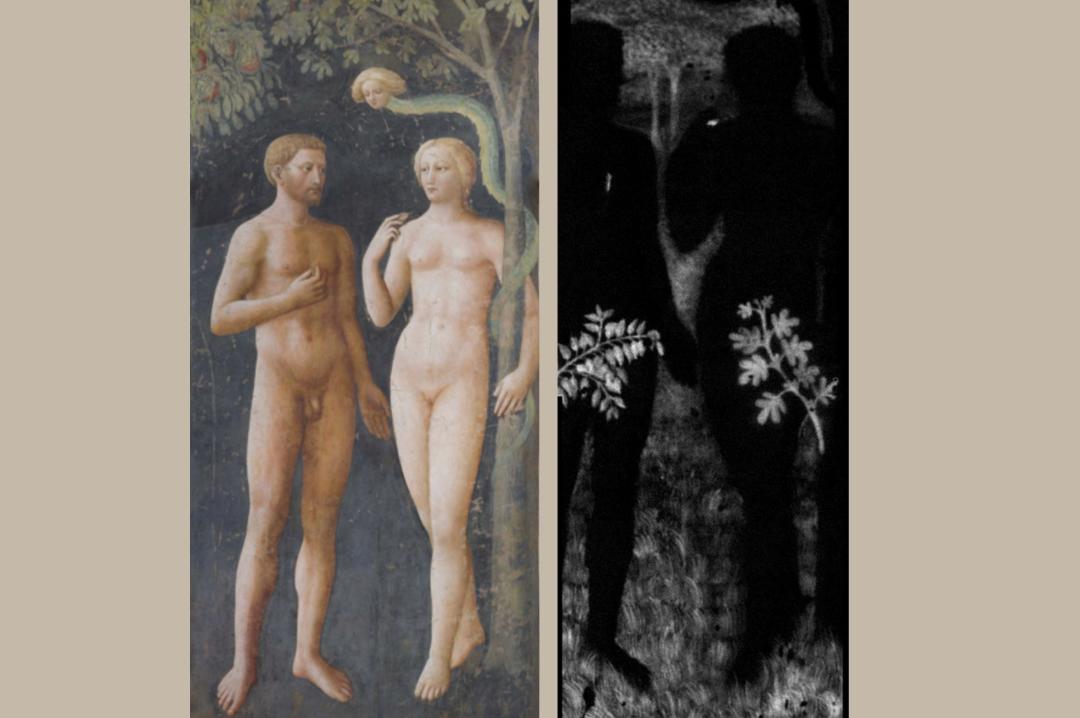

Strumentazioni avanzatissime svelano inattesi dettagli sotto la superficie pittorica: un convegno in corso a Firenze conferma come l’aspetto conoscitivo della tecnica sia fondamentale per la lettura del contenuto dell’opera, aprendo un nuovo capitolo di studi

In due giornate di convegno, il 15 e il 16 aprile, si farà il punto su quanto è emerso in quattro anni di analisi diagnostiche e restauri degli affreschi di Masolino, Masaccio e Filippino Lippi nella Chiesa di Santa Maria del Carmine

Il progetto, affidato a Too Studio, è stato presentato oggi, 9 aprile. Obiettivo: un polo museale, aperto dal 2027, per accogliere la collezione della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca (e non solo)