Verifica le date inserite: la data di inizio deve precedere quella di fine

Virtus Zallot

Leggi i suoi articoliPapa Francesco raggiungerà il paradiso ma non in scarpe rosse. Certo non vi troverà tutti i pontefici che l’hanno preceduto indossandole: qualcuno sosterà ancora a lungo in purgatorio, altri rimarranno all’inferno, orribile come l’ha immaginato l’arte.

Le sue scarpe ortopediche di cuoio nero, così normali e vissute, hanno suscitato grande commozione e scatenato commenti e riflessioni sulla stampa e sui social: «Siano il monito costante del messaggio che ci lasci della tua vita», ha scritto, tra i molti, un sacerdote.

L’esposizione dentro la bara le ha offerte all’attenzione del mondo, ma altrettanto forte era il loro messaggio quando lo percorrevano: non solo per tipologia e consunzione, ma per il colore; non tanto per la scelta del nero, ma per la rinuncia al rosso.

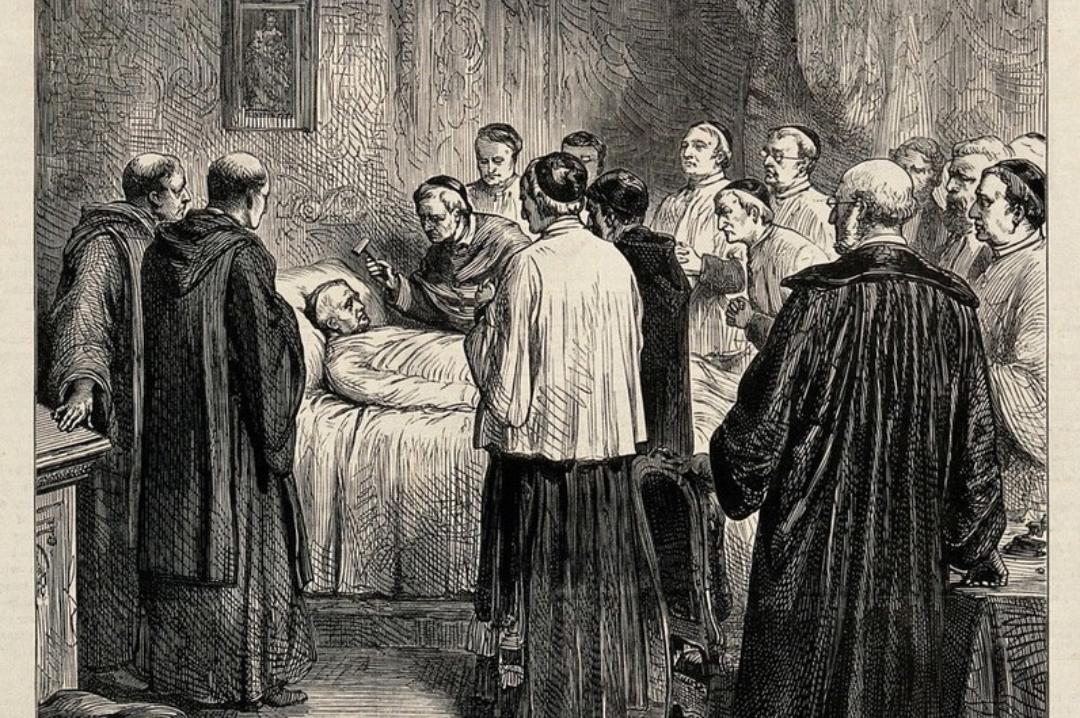

Anche il corpo di papa Benedetto XVI fu esposto con scarpe nere, ma erano ben più eleganti mocassini. In vita li aveva indossati invece rossi: e fu necessario smentire il falso scoop che fossero di Prada. Papa Giovanni Paolo II li ebbe rossi sia in vita che nel feretro, come per molti secoli i suoi predecessori. I loro piedi vestiti di rosso erano inoltre baciati e offerti al bacio, fino a Pio XI (morto nel 1939) anche durante l’ostensione funebre. Dedotto dai cerimoniali imperiali antichi e denso di significati oltre che di contraddizioni, il bacio al piede riconosceva una superiorità non soltanto spirituale. Dal tardo Trecento la croce ricamata sulla pantofola (così è chiamata la scarpa papale) indirizzò il bacio a Cristo e al vicario di Cristo e non, come succedeva e continuò a succedere, alla persona fisica e politica del pontefice.

Tiziano Vecellio, «Paolo III con i due nipoti», 1546, Napoli, Museo Nazionale di Capodimonte

Pinturicchio (e bottega), «Enea Silvio Piccolomini incoronato pontefice», particolare, 1503-08, Siena, Duomo, Libreria Piccolomini

Alcune pantofole rosse si sono conservate, ma sono le testimonianze iconografiche a documentarne l’uso: recentemente le fotografie a colori e, ancor oggi ma in modo esclusivo nei secoli passati, i numerosissimi ritratti (realistici o convenzionali, stanti o inseriti in contesti narrativi) di pontefici, ovviamente quando non le escludono dall’inquadratura o non le velano con il bordo della veste. Le indossa Paolo III (affiancato dai due nipoti) nel ritratto di Tiziano (1546) al Museo Nazionale di Capodimonte a Napoli: il solo piede visibile le mostra decorate con la croce d’oro. Calzano pantofole rosse i 28 pontefici dipinti (a partire dal 1481) da Sandro Botticelli, Domenico Ghirlandaio, Pietro Perugino e Cosimo Rosselli lungo le pareti della Cappella Sistina. Pinturicchio (e bottega), nelle Storie affrescate tra il 1503 e il 1508 nella Libreria Piccolomini presso il Duomo di Siena, raffigurò quelle di Eugenio IV (che Enea Silvio Piccolomini si china a baciare), di Callisto III (che impone a Enea Silvio il cappello cardinalizio) e dello stesso Enea Silvio, diventato papa con il nome di Pio II.

Jacopo Torriti, «Niccolo IV», particolare dall’«Incoronazione della Vergine», mosaico absidale, 1295 o 1296, Roma, Santa Maria Maggiore

«Innocenzo II», particolare dall’«Incoronazione della Vergine», mosaico absidale, 1143 ca, Roma, Santa Maria in Trastevere

Risalendo indietro nel tempo, tramite i numerosissimi riscontri figurati che le testimonianze scritte confermano, osserviamo i pontefici rigorosamente calzati di rosso sino al XIII secolo: per esempio Niccolò IV nel mosaico absidale di Jacopo Torriti in Santa Maria Maggiore a Roma (1288-95 o 96) dove egli (il primo papa francescano, morto nel 1292 e qui sepolto, ora raggiunto da papa Francesco) compare, piccolo e inginocchiato, alla base e alla destra del clipeo entro cui Cristo incorona la Vergine. L’uso delle pantofole rosse era stato nel mentre codificato nell’Ordo XIII di Gregorio X, papa dal 1271 al 1276. Le indossa rosse, e splendidamente decorate, Innocenzo II (morto nel 1143) nel mosaico absidale in Santa Maria in Trastevere (1143 circa), ma non Pasquale I (morto nell’824) in quello in Santa Maria in Domnica, realizzato (come testimonia l’aureola quadrata) quando egli era ancora in vita. Pasquale I vi compare inginocchiato davanti alla maestosa Madonna in trono calzata invece di rosso, della quale afferra il piede che omaggerà, o ha omaggiato, con il bacio.

«Pasquale I inginocchiato davanti alla Vergine», particolare dalla «Madonna in trono con angeli», mosaico absidale, 817-824, Roma, Santa Maria in Domnica

Coppo di Marcovaldo, «Madonna del Bordone», 1261, Siena, Santa Maria dei Servi

In numerosissime opere le scarpette rosse sono infatti attributo iconografico della Vergine regina, per quanto in altrettante i piedi siano velati dalla lunga veste o dal manto che ricadono a terra. Sono rosse quelle della «Madonna del Bordone» (1261) di Coppo di Marcovaldo in Santa Maria dei Servi a Siena e quelle della «Madonna in maestà» di Cimabue (1280-90), nel transetto della Chiesa inferiore della Basilica di San Francesco ad Assisi. Per citarne la diffusione in contesti meno noti e periferici, le indossano anche la «Madonna Annunciata» (XIII secolo) nell’Oratorio di San Pellegrino a Bominaco (L’Aquila) e la «Madonna in maestà» (fine del XV secolo) di Giovan Pietro da Cemmo in Santa Maria Assunta a Esine (Brescia). Calzano, infine, scarpe rosse numerosi angeli, ma di grado elevato o nella gloria dei cieli: anche i quattro dietro il trono della Vergine nella «Pala Brera» (1472-74) di Piero della Francesca, alla Pinacoteca di Brera.

«Madonna Annunciata», XIII secolo, Bominaco (L’Aquila), Oratorio di San Pellegrino

Giovan Pietro da Cemmo, «Madonna col bambino», fine XV secolo, Esine (Brescia), Santa Maria Assunta

Le calzature rosse erano dunque sigillo di elevatezza spirituale, dedotto tuttavia dal lessico di esternazione della dignità regale ed imperiale terrena. In un mosaico nel Duomo di Monreale (1177-83) le indossa Guglielmo II d’Altavilla mentre offre il modellino della chiesa alla Vergine, ugualmente calzata di rosso; entrambi però del rosso violaceo ottenuto tingendo i tessuti con la preziosissima porpora. La porpora era privilegio dell’imperatore di Roma. Nel Medioevo, l’abito e i calzari purpurei erano prerogativa dell’imperatore di Bisanzio, il cui primogenito era titolato porfirogenito. Nei mosaici del presbiterio di San Vitale a Ravenna (quinto decennio del VI secolo), Giustiniano li indossa entrambi, distinguendosi anche cromaticamente dai componenti del seguito. Splendidamente decorati, spettano anche Costantino negli affreschi (1246 ca) dell’Oratorio di San Silvestro a Roma. I (delicatissimi) calzari di porpora erano attributo imperiale al pari della corona. Alcuni resoconti della caduta di Costantinopoli (1453) riferiscono che Maometto II ordinò di cercare e asportare quelli di Costantino XI, ucciso difendendo la città, non tanto per accertarne la morte, ma per appropriarsi anche simbolicamente della sovranità. Nella «Flagellazione» di Piero della Francesca (1459-60), alla Galleria Nazionale delle Marche di Urbino, i calzari rossi indossati da Pilato sono indizio fondamentale per l’interpretazione dell’opera quale denuncia della caduta di Costantinopoli. Grazie ad essi e al copricapo ispirato a quello di Giovanni VIII il Paleologo (giunto in Italia per il Concilio di Ferrara e Firenze del 1438-39) si è infatti proposto di riconoscere in Pilato l’imperatore d’Oriente.

Durante i secoli, nei calzari rossi si è dunque sedimentato un ricco repertorio di rimandi alla regalità terrena e spirituale: anche in quelli papali, per quando mitigato dal riferimento al colore del sangue di Cristo. Che papa Francesco vi abbia rinunciato è dunque significativo e significante, avendo egli aderito, anche nel colore delle scarpe, alla normalità. Buon cammino allora a papa Francesco con le sue scarpe comode, adatte anche per percorrere le vie del cielo, aspettando di osservare quelle del papa che verrà.

«Giustiniano», particolare dal mosaico con «Giustiniano e il suo seguito», quinto decennio del VI secolo, Ravenna, San Vitale

Piero della Francesca, «Pilato», particolare dalla «Flagellazione», 1459-60, Urbino, Galleria Nazionale delle Marche

Altri articoli dell'autore

In pose varie e sconvenienti, alcune figure di quell’epoca contrastano con la compostezza (etica e fisica) dei santi, interpretando un eterno Carnevale, se il Carnevale è vitalità e sregolatezza che esondano dai giorni che il calendario concede

L’utilizzo delle immagini quale documento storico da integrare alle fonti tradizionali è stato cifra del lavoro della grande medievista Chiara Frugoni, autrice del volume riedito da il Mulino

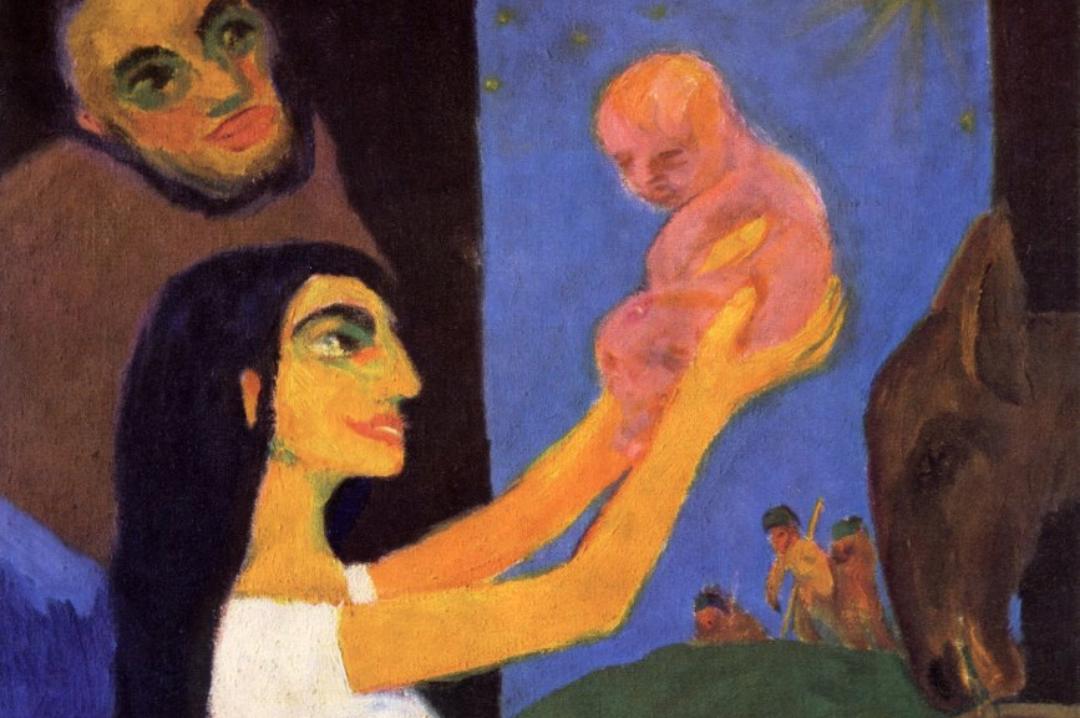

L’ignoranza dei riferimenti dottrinali e teologici ci impedisce di capire la raffigurazione della Natività che talvolta viene commentata con illazioni assurde

Di minimo ingombro effettivo ma ingombrante nella sostanza, affronta un tema insolito e con uno sguardo altro rispetto a quello degli storici e degli storici dell’arte