Verifica le date inserite: la data di inizio deve precedere quella di fine

Giuseppe M. Della Fina

Leggi i suoi articoliEleonora Pischedda, nel volumetto I Greci, i Romani e…le donne (Carocci editore), ha raccolto una serie di passi, tratti dalla storiografia e dalla letteratura del mondo classico, sulla condizione della donna nel mondo greco e romano introducendoli con un commento sintetico, ma in grado di fornire le coordinate storiche essenziali.

Dalla lettura emergono figure di donne singolari, che seppero andare con intelligenza e impegno ben oltre i condizionamenti sociali del tempo e il ruolo che veniva loro imposto pagando quasi sempre un costo alto. Ruolo che mutava da una cultura all’altra: la donna etrusca, ad esempio, era più «libera» rispetto a quella greca e romana. Come pure si devono evidenziare differenze all’interno dello stesso mondo culturale: a sorpresa, la donna spartana era più «indipendente» di quella ateniese sempre per limitarci a un esempio.

Per l’Etruria, si può ricordare Tanaquilla, nata in una famiglia dell’aristocrazia di Tarquinia, che spinse il marito, Lucumone, figlio di un mercante di Corinto, a trasferirsi a Roma dove la società era meno strutturata e quindi l’uomo avrebbe potuto avere uno spazio di azione più ampio.

Ciò, riportato in Tito Livio, suggerisce che la giovane donna aveva conoscenze di politica estera. L’intuizione si rivelò giusta e il marito divenne il quinto re della città: Tarquinio Prisco. Non basta, fu lei a scegliere il successore, dopo che il sovrano era stato ucciso in un complotto di corte, nella figura di Servio Tullio arrivando, lo ricorda sempre Tito Livio, ad arringare la folla da una finestra del palazzo.

Un’altra figura singolare e di ambito diverso è Artemisia di Alicarnasso, che, salita al trono della città come tutrice del giovane figlio Piselide, nel 480 a.C. partecipò alla spedizione militare persiana contro la Grecia al comando di cinque navi riuscendo a distinguersi per l’avvedutezza e il coraggio. Il suo caso è narrato da Erodoto.

O una donna ancora diversa per scelte e formazione, Aspasia, che, nata a Mileto e traferitasi ad Atene, divenne la compagna di Pericle, suscitando un’avversione profonda nella società ateniese per la sua spregiudicatezza: si arrivò, nel 432 a.C., a citarla in giudizio con l’accusa di empietà e lenocinio. Plutarco afferma che Pericle l’amava per la sua saggezza e il suo acume e che Socrate con i suoi discepoli si recava talvolta da lei. Plutarco fornisce anche uno spaccato di vita familiare: «Si dice che ogni giorno [Pericle], quando usciva di casa per andare all’agorà e quando rientrava, la baciasse sempre teneramente».

O, ancora, negli anni dell’imperatore Nerone, la figura di Budicca, che, in Britannia, prese il comando di una rivolta contro i Romani. Lo storico Cassio Dione ne fornisce una descrizione: «Era di corporatura robusta e dall’aspetto severo, con uno sguardo penetrante e la voce dura; la foltissima e fulvissima chioma le arrivava sino ai glutei»; ma, soprattutto, riporta un suo discorso: «Basandovi sui recenti fatti avete imparato quanta differenza ci sia tra la libertà e la schiavitù».

O il caso di una donna di scienza, Ipazia, che «indossava il mantello da filosofo, sebbene fosse donna», uccisa e il corpo fatto a pezzi per le sue idee ad Alessandria, nel 415 d.C. quando la cultura classica si contrapponeva a quella cristiana che stava divenendo preponderante. Una fonte, la Storia ecclesiastica di Socrate Scolastico, ne ricorda l’uccisione e la violenza subita: «Questa vicenda fu un’infamia non piccola e non solo per Cirillo, ma anche per tutta la chiesa alessandrina. E sicuramente nulla può essere più lontano dallo spirito del cristianesimo che permettere massacri, scontri e vicende del genere».

Dalla lettura del volumetto emergono molte altre figure femminili, più o meno celebri, ma in chiusura voglio ricordare due semplici e, probabilmente, giovani donne che lavoravano in un’officina, appartenuta a un tale Heirens Sattiis, dove si producevano tegole: Detfri e Amica. Sono ricordate in un’iscrizione, incisa tra la fine del II o gli inizi del I secolo a.C., su una tegola, ritrovata a Pietrabbondante nel Sannio. Accanto all’impronta del loro piede, che vi avevano impresso, una scrisse in osco (Detfri di Hn. Sattiis segnò [questo] con l’impronta del piede), l’altra in latino (Amica di Heirens segnò [questo] quando stavamo sistemando la tegola).

Sarcofago etrusco in calcare con figura femminile dalla Tomba dei Matausni, IV-III secolo a.C., Musei Reali di Torino, Galleria Archeologica © Foto Laura Giuliani

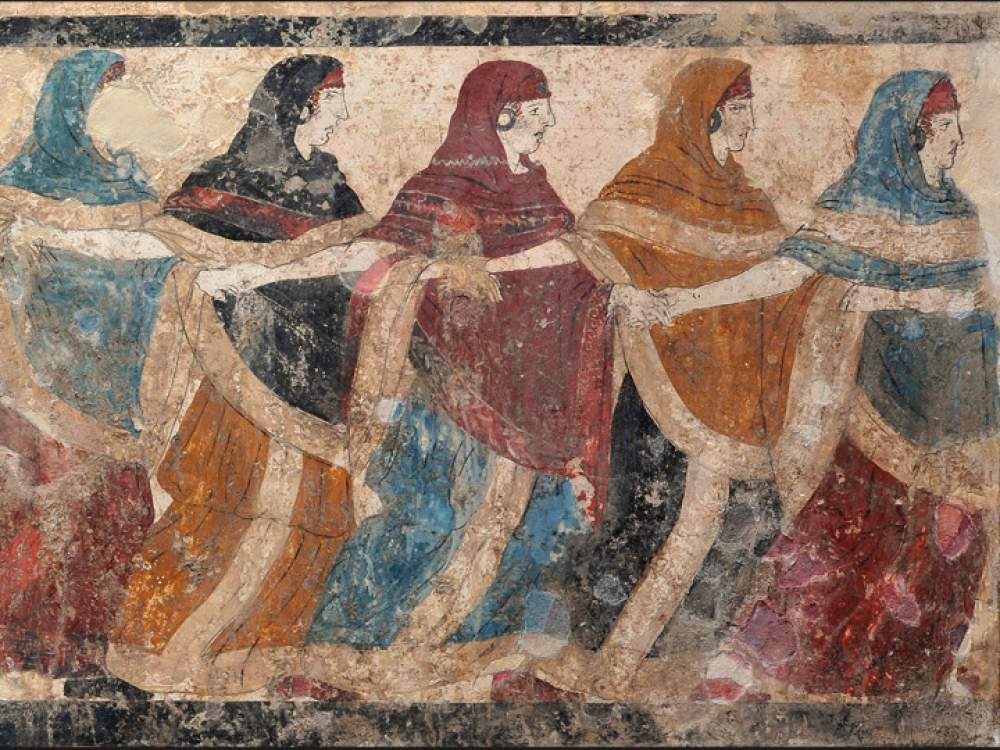

Danzatrici da Pompei, Villa di Cicerone © Ministero per i Beni e le Attività Culturali MANN

Altri articoli dell'autore

Con l’etruscologo Giuseppe M. Della Fina scaviamo nelle pagine di un romanzo o di un racconto e tra i versi di una poesia alla ricerca di oggetti di un passato lontano (per comprenderne il significato e il valore che perdurano nel tempo)

Con l’etruscologo Giuseppe M. Della Fina scaviamo nelle pagine di un romanzo o di un racconto e tra i versi di una poesia alla ricerca di oggetti di un passato lontano (per comprenderne il significato e il valore che perdurano nel tempo)

Con l’etruscologo Giuseppe M. Della Fina scaviamo nelle pagine di un racconto e tra i versi di una poesia alla ricerca di oggetti di un passato lontano (per comprenderne il significato e il valore che perdurano nel tempo)

Con l’etruscologo Giuseppe M. Della Fina scaviamo nelle pagine di un romanzo o di un racconto e tra i versi di una poesia alla ricerca di oggetti di un passato lontano (per comprenderne il significato e il valore che perdurano nel tempo)