Verifica le date inserite: la data di inizio deve precedere quella di fine

Stefano Causa

Leggi i suoi articoli

Dettaglio della «Ghirlanda» di Giovanni da Udine. Roma, Villa Farnesina

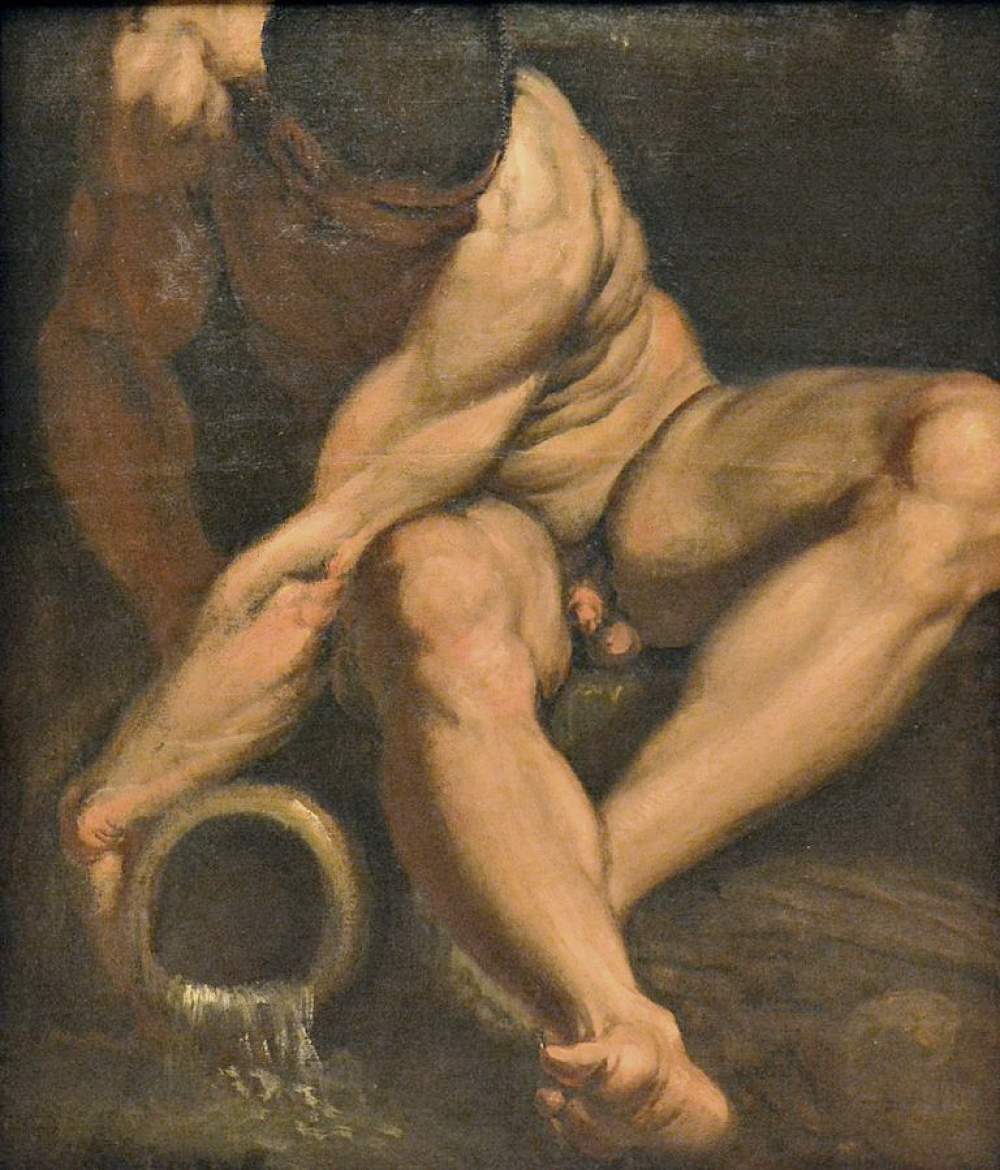

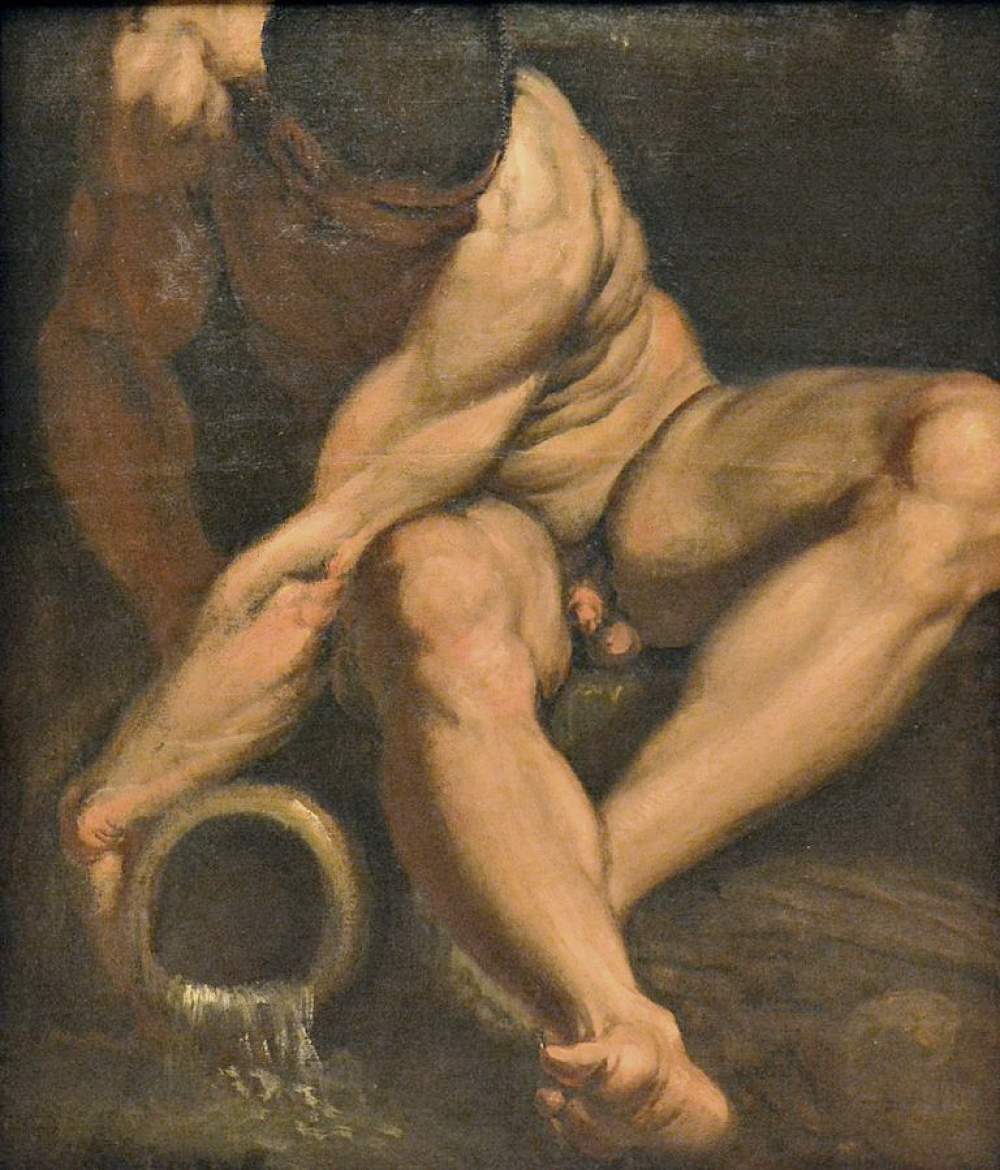

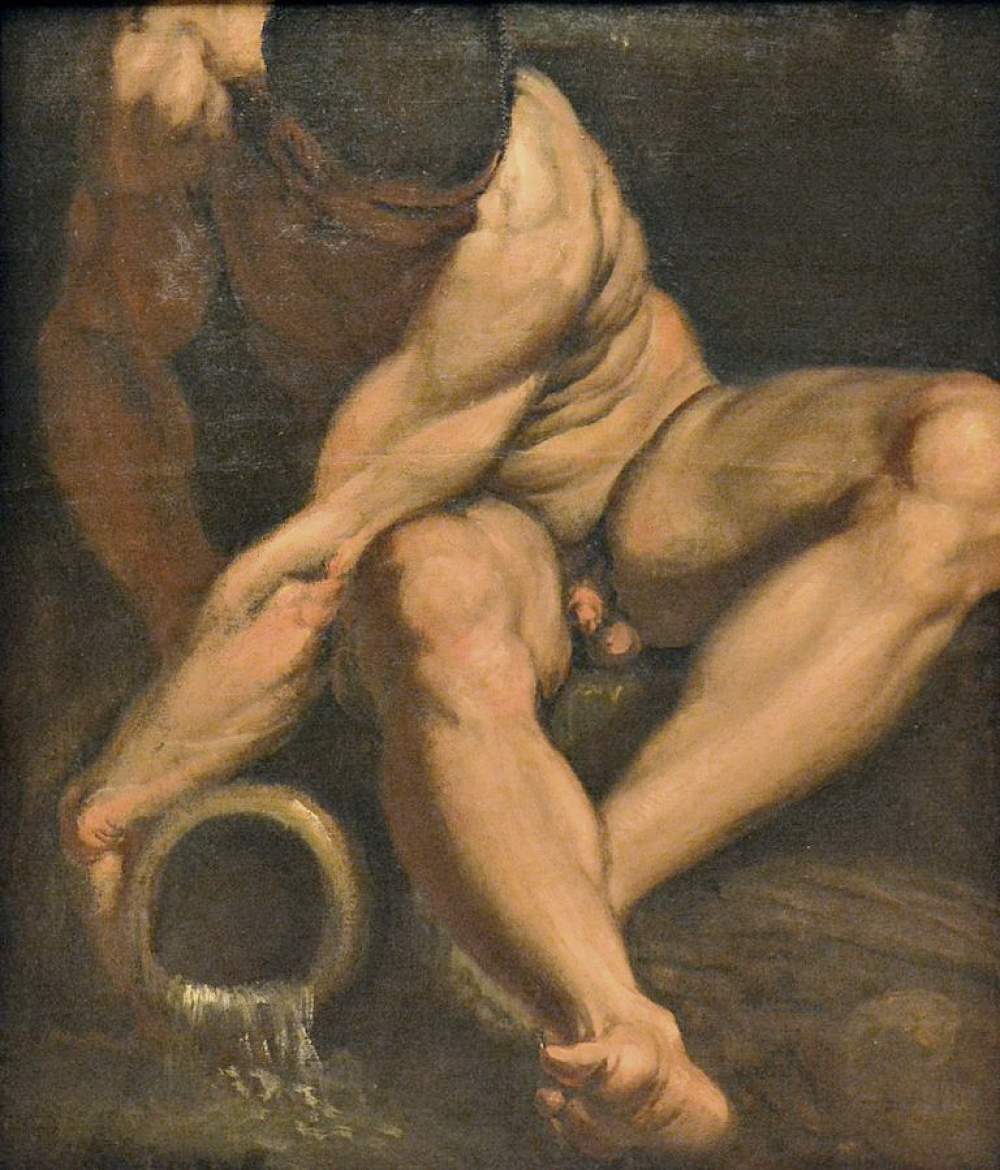

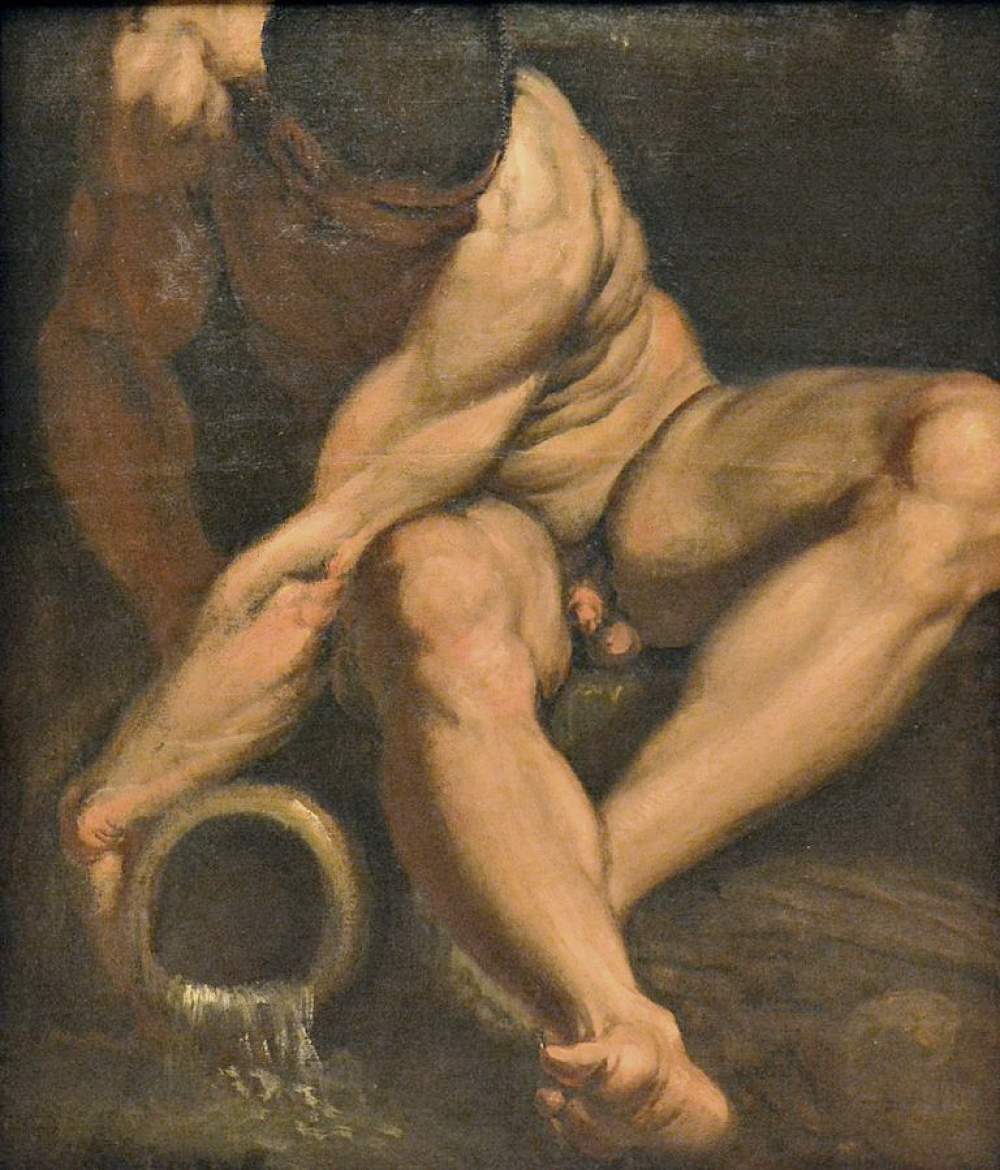

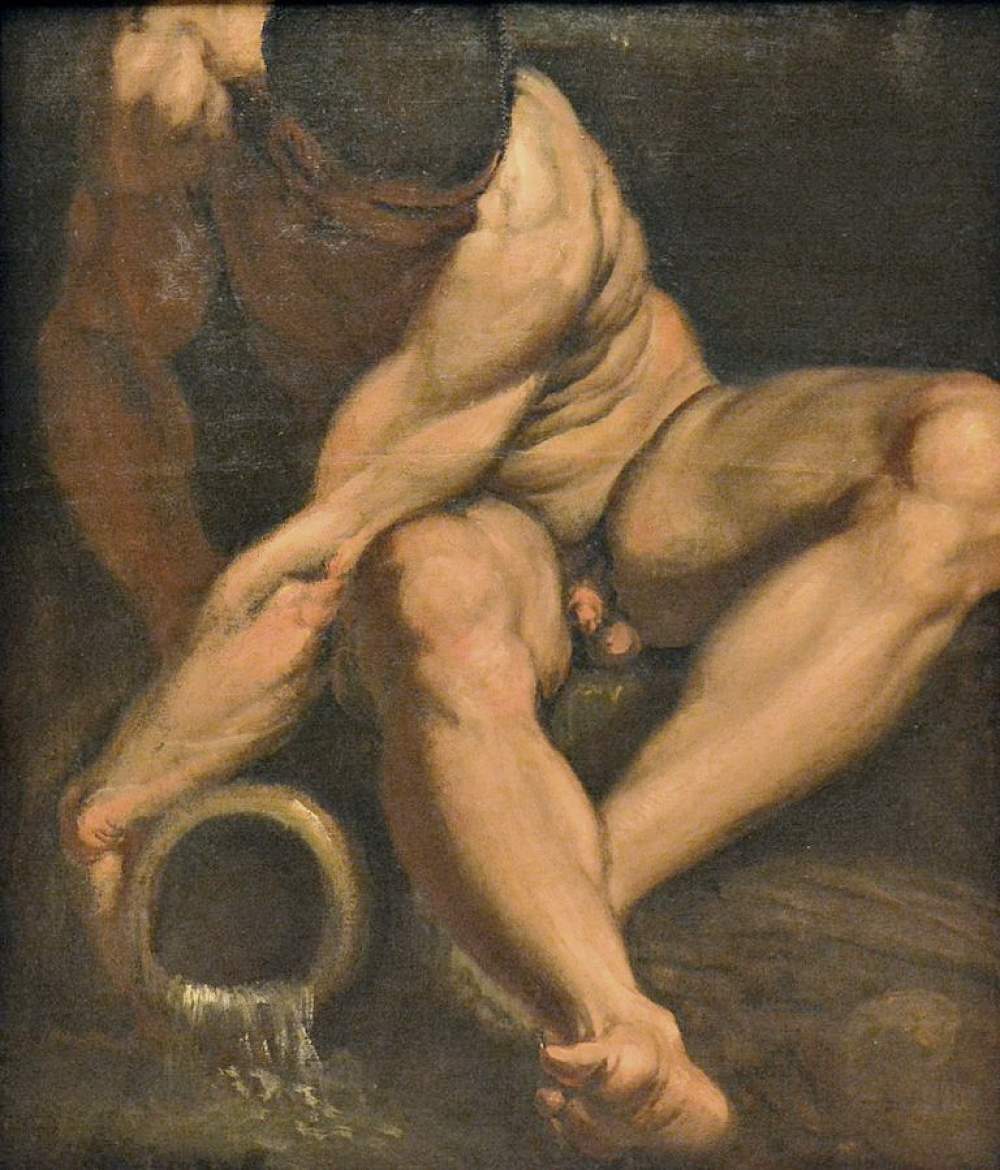

«Allegoria fluviale», di Annibale Carracci. Napoli, Museo di Capodimonte

«L’ebbrezza di Noè» (anni ’40 del Seicento), di Bernardo Cavallino

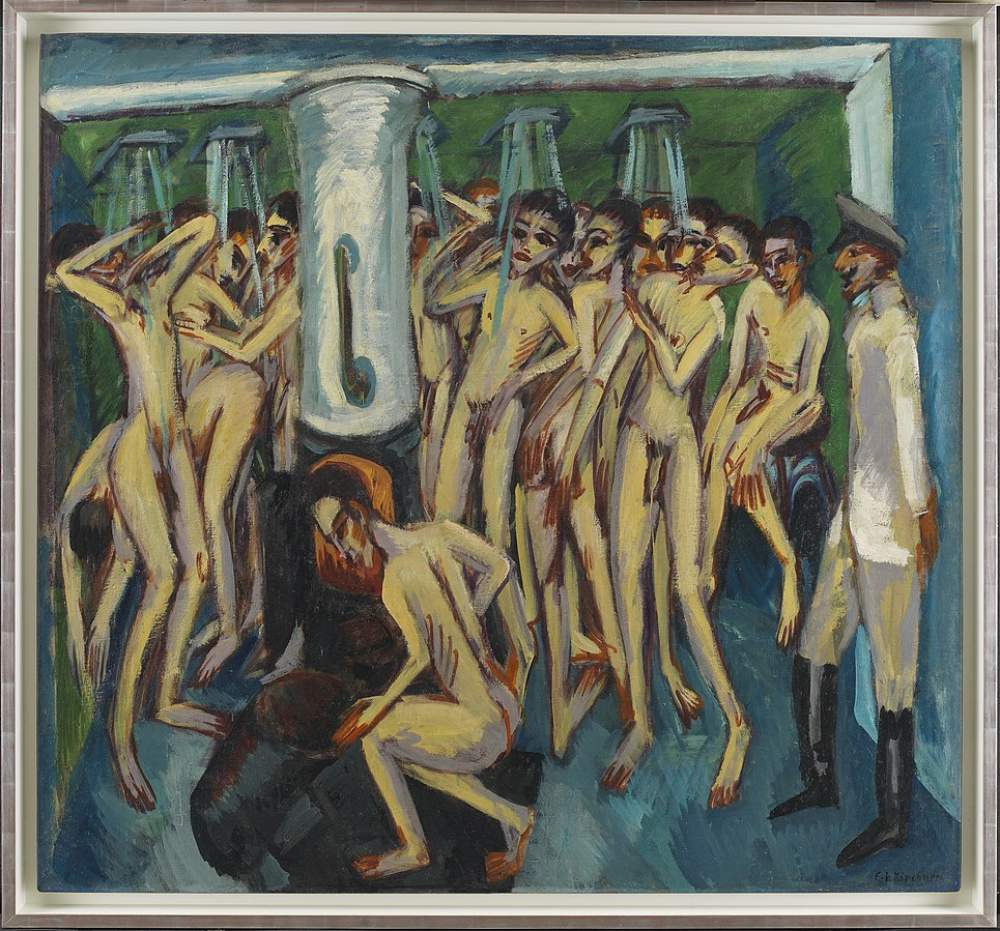

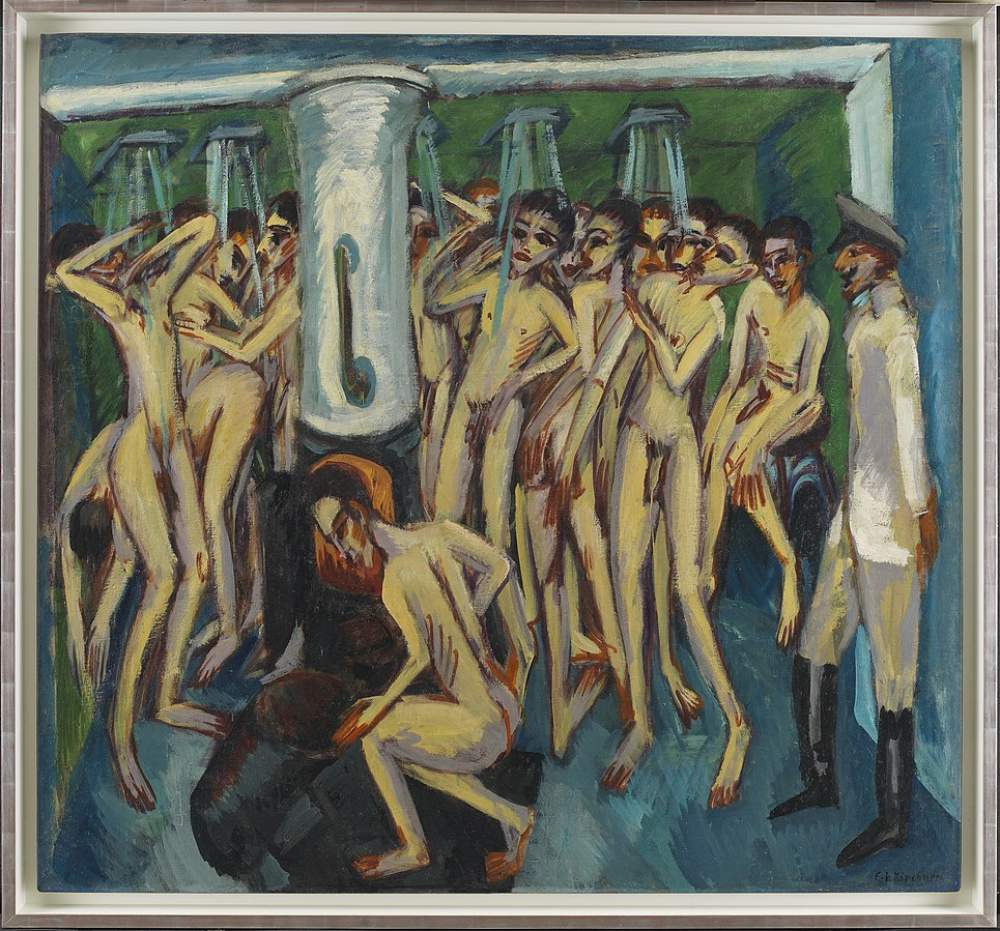

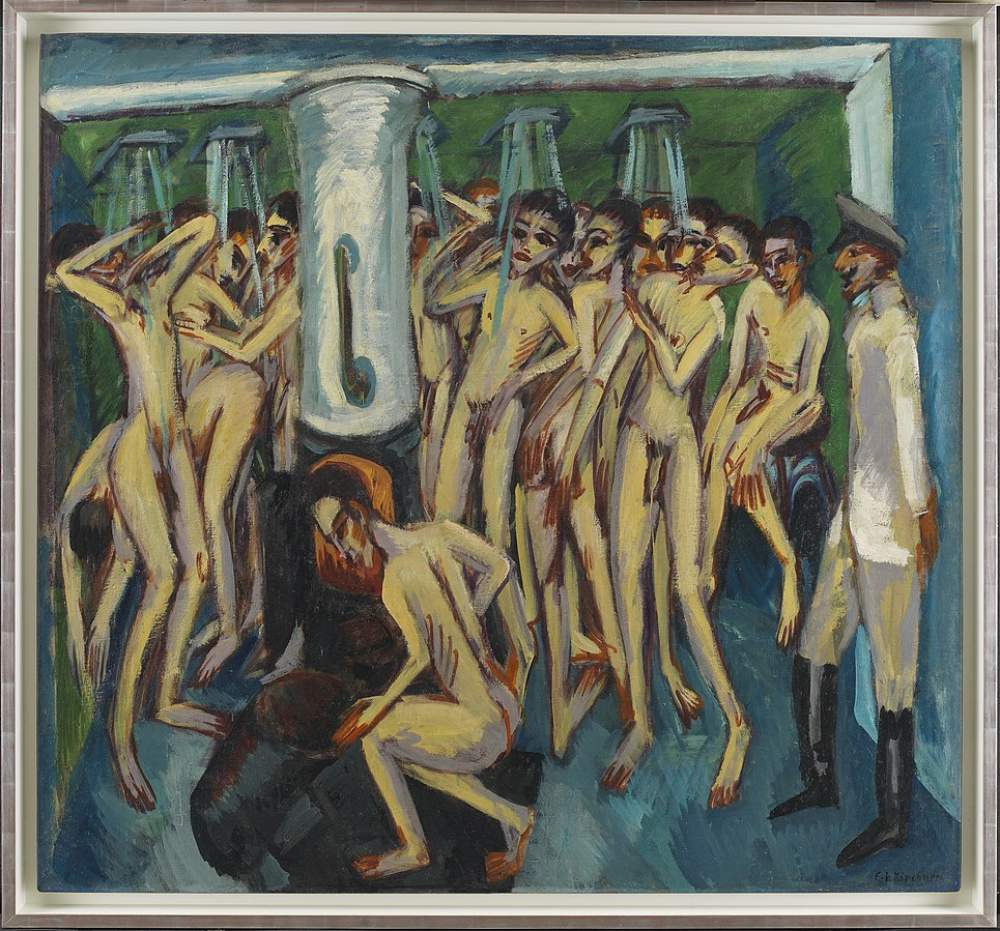

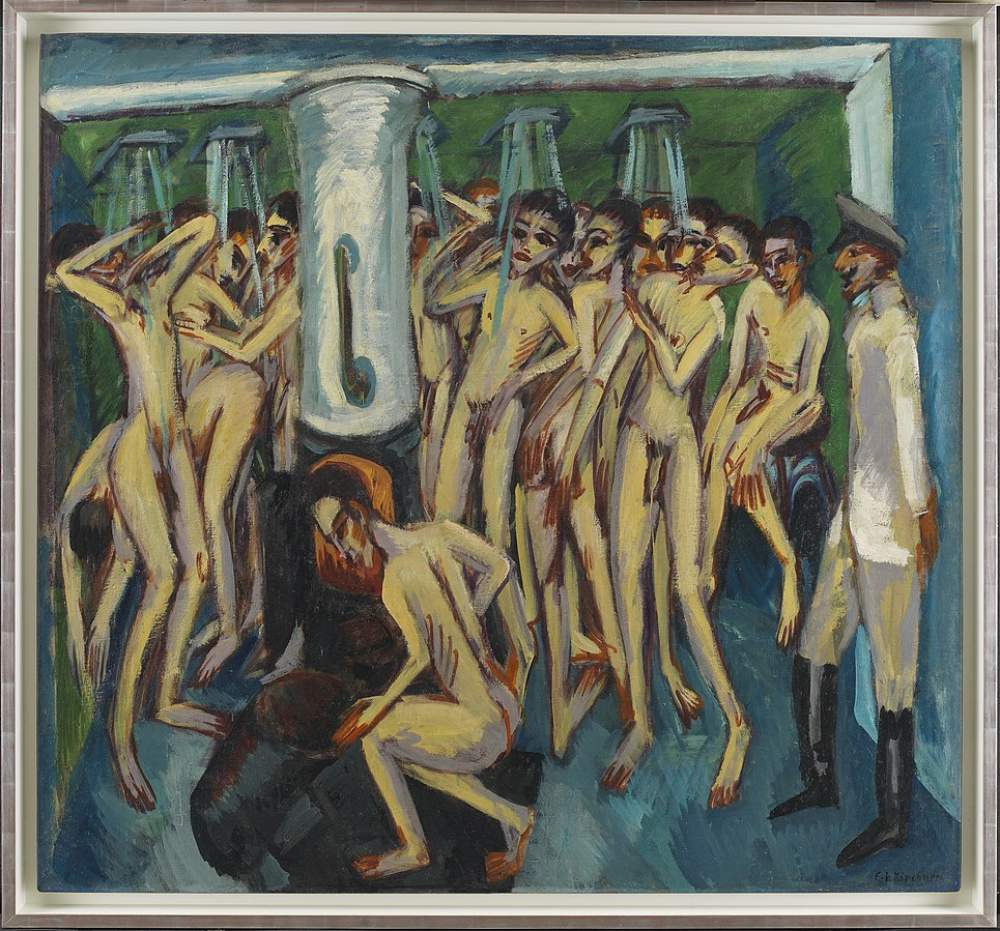

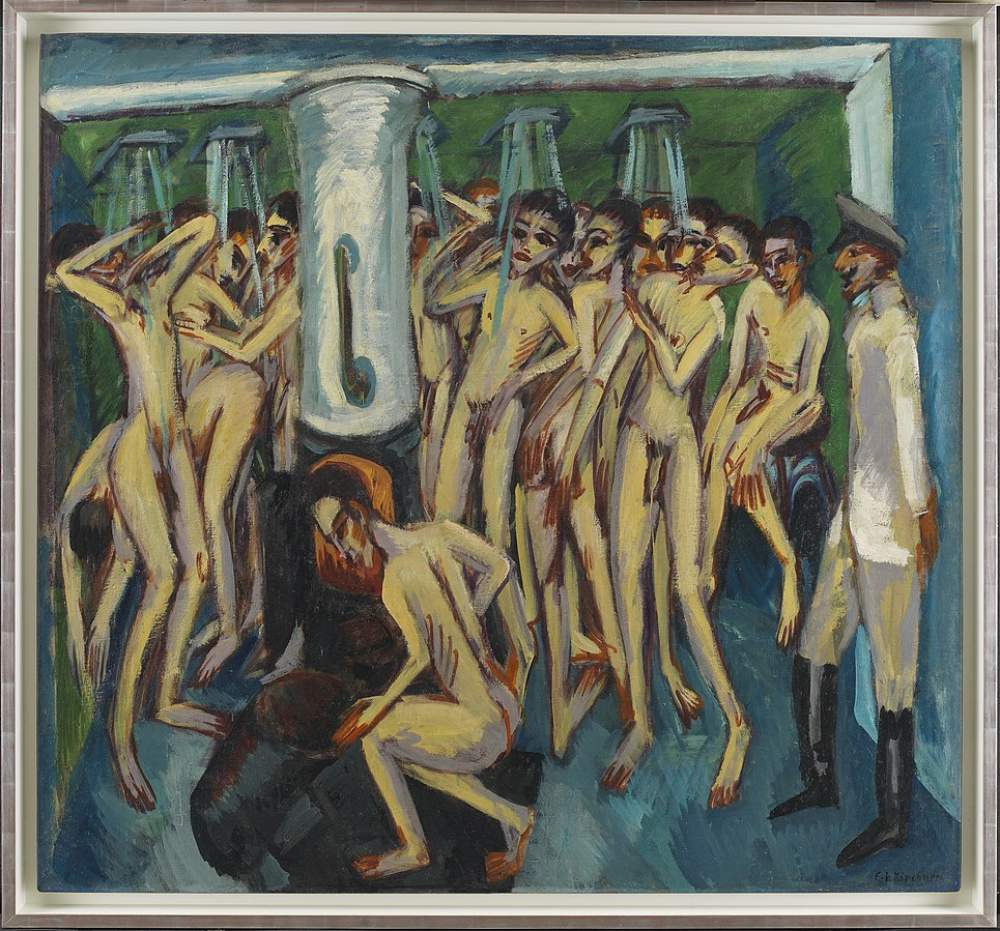

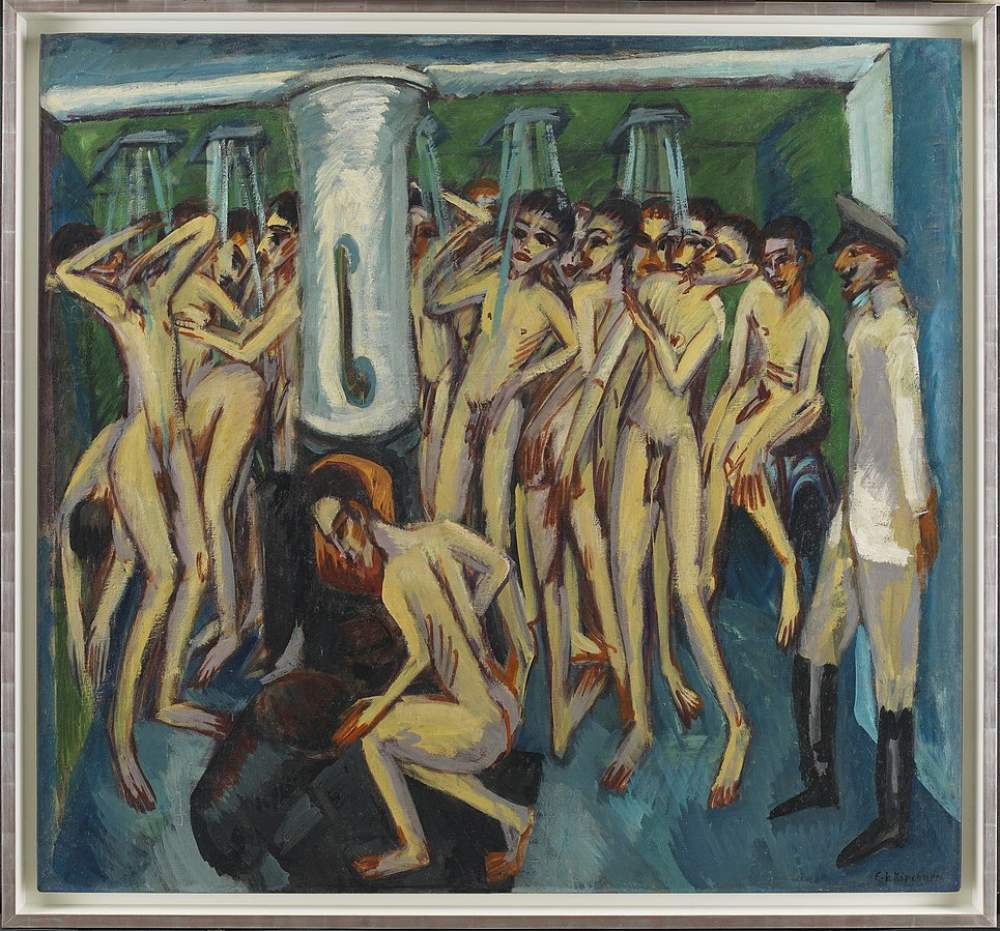

«Il bagno dei soldati» (1915), di Ernst Ludwig Kirchner. Collezione privata

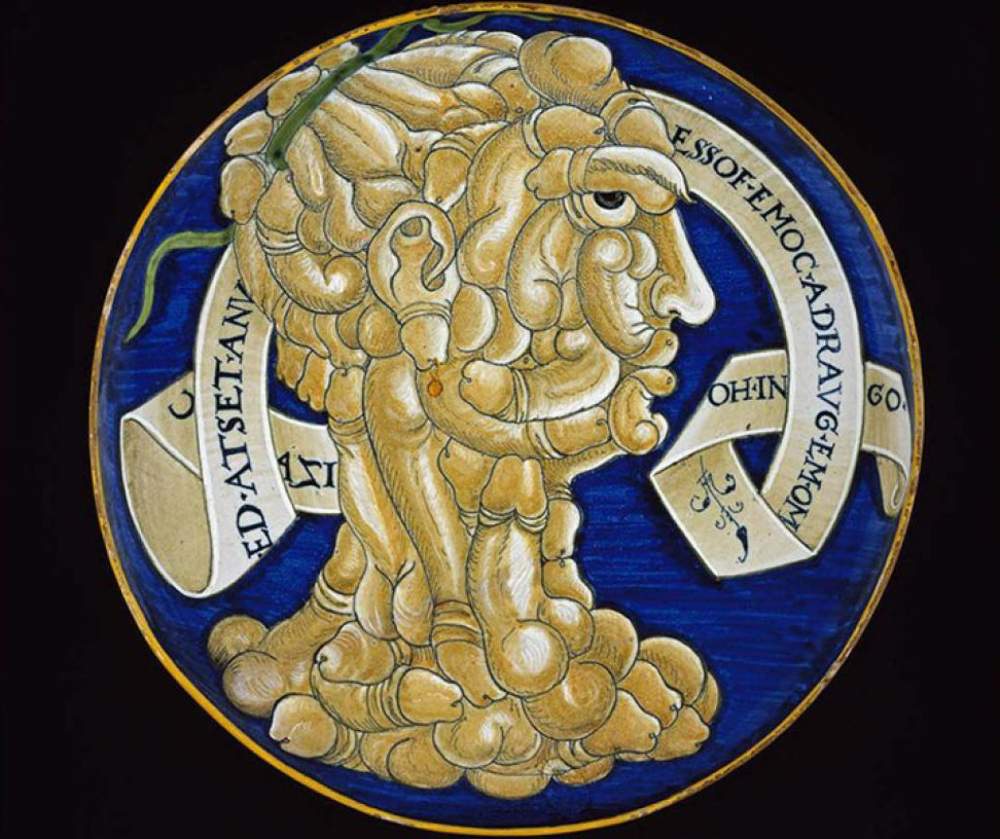

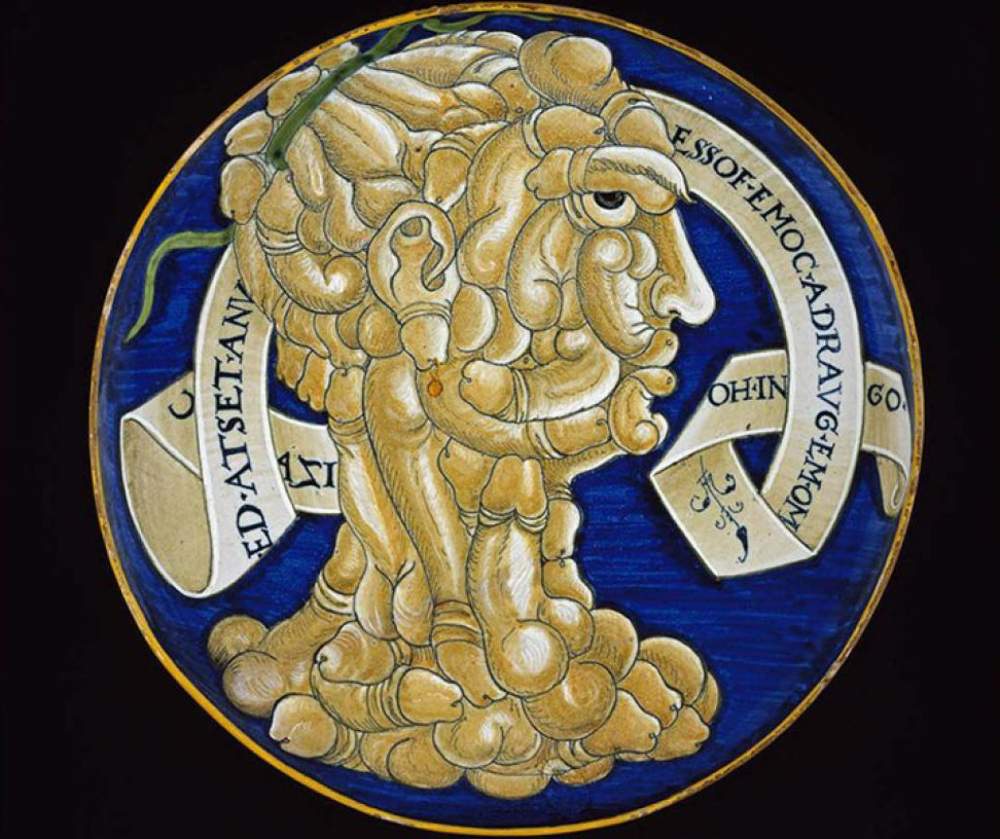

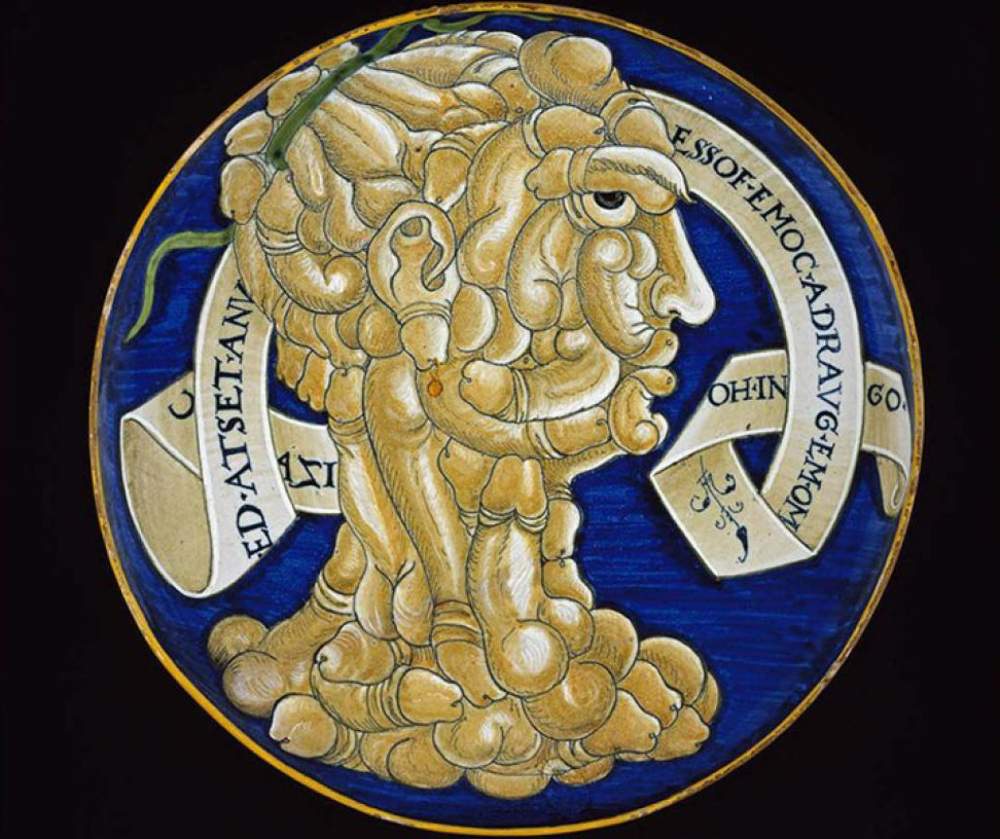

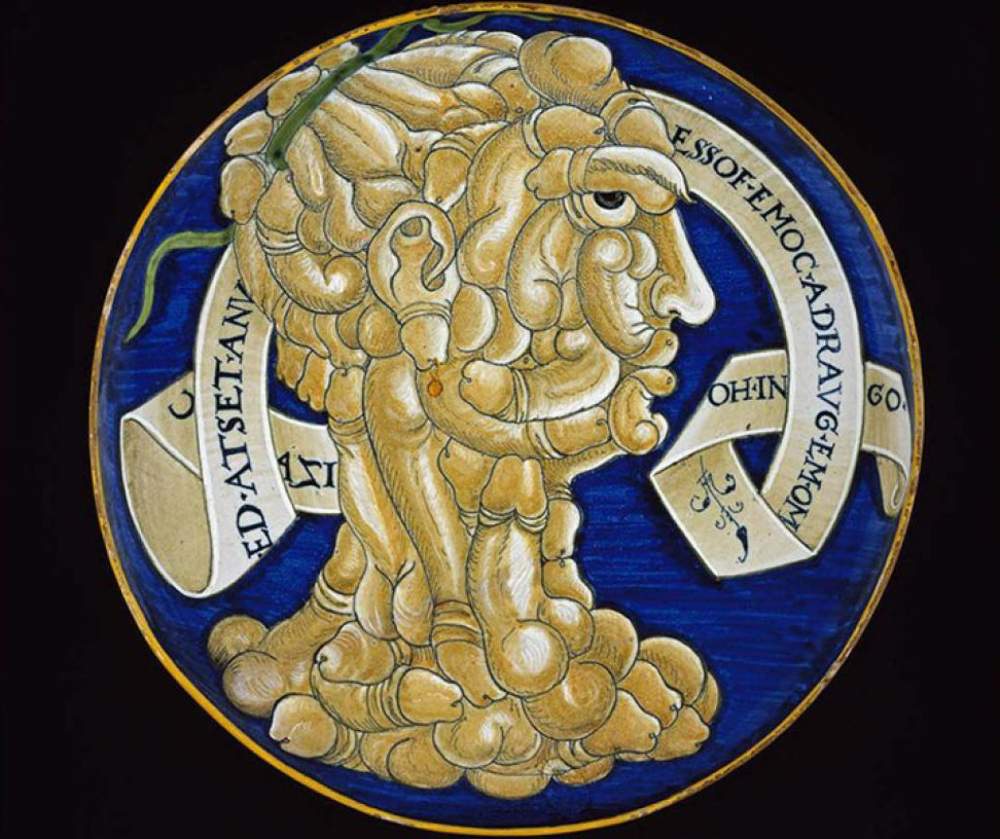

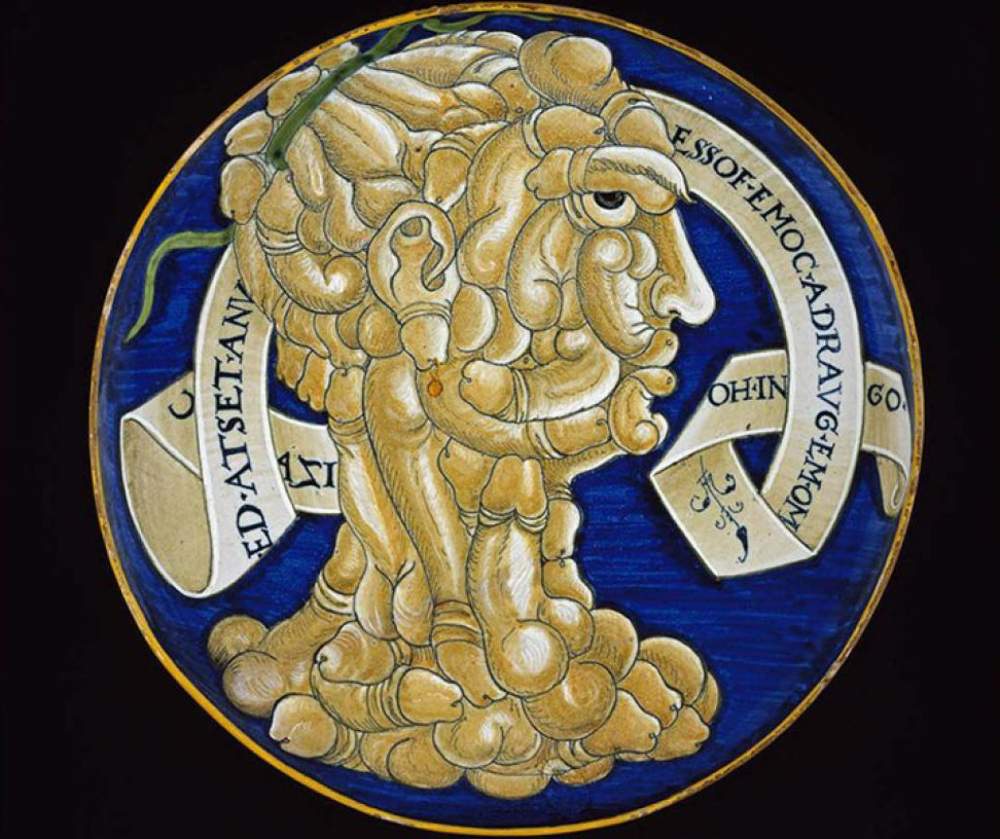

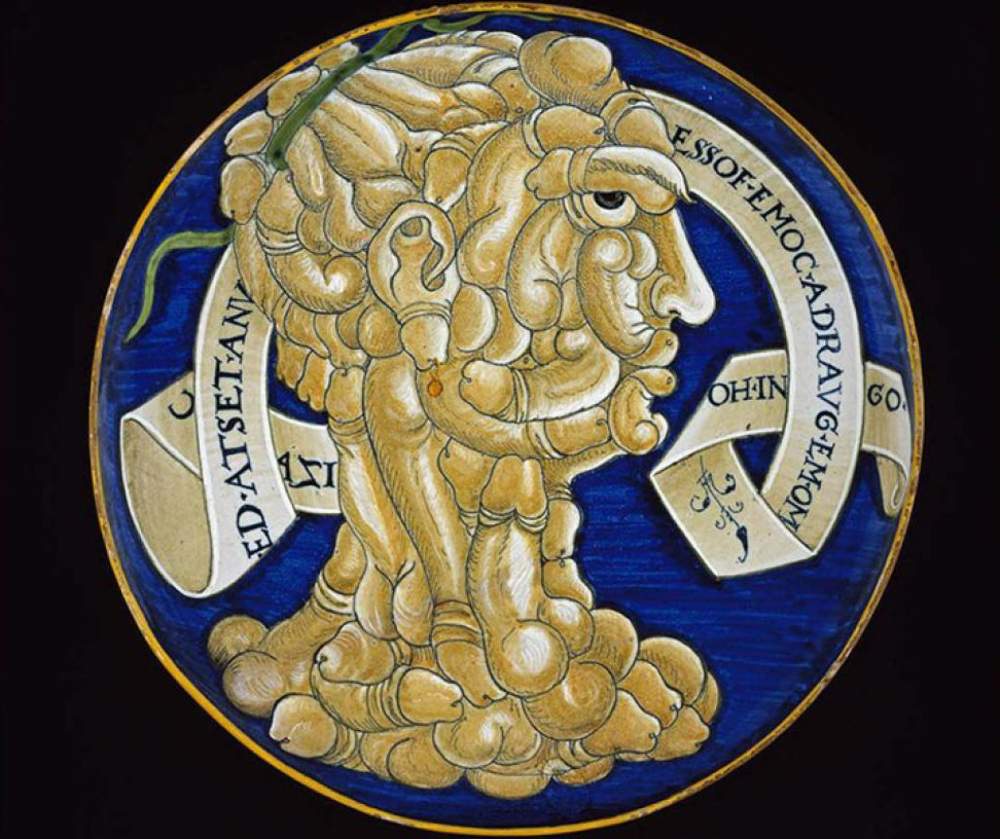

«Testa di cazzi», di Francesco Urbini

Dettaglio della «Ghirlanda» di Giovanni da Udine. Roma, Villa Farnesina

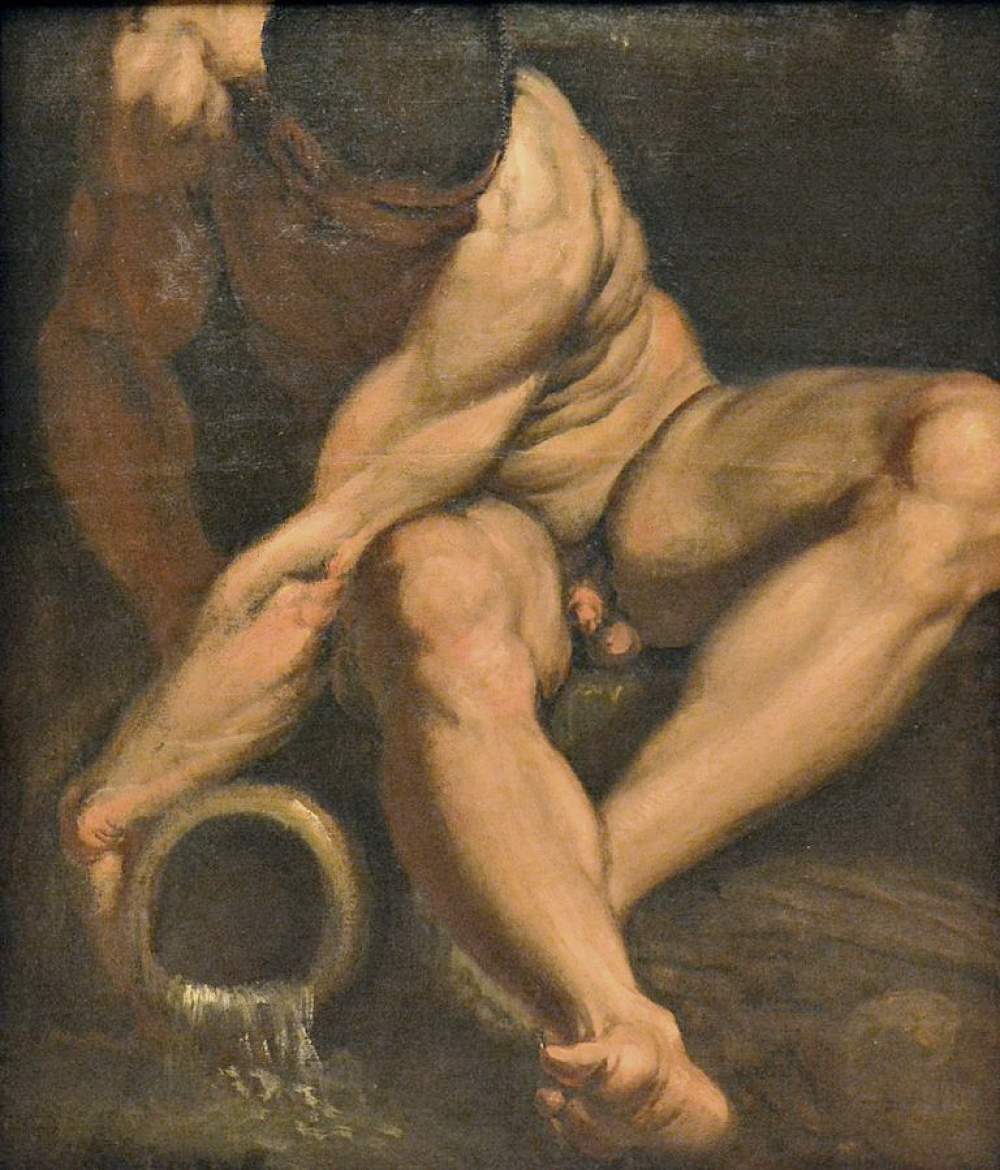

«Allegoria fluviale», di Annibale Carracci. Napoli, Museo di Capodimonte

«L’ebbrezza di Noè» (anni ’40 del Seicento), di Bernardo Cavallino

«Il bagno dei soldati» (1915), di Ernst Ludwig Kirchner. Collezione privata

«Testa di cazzi», di Francesco Urbini

Dettaglio della «Ghirlanda» di Giovanni da Udine. Roma, Villa Farnesina

«Allegoria fluviale», di Annibale Carracci. Napoli, Museo di Capodimonte

«L’ebbrezza di Noè» (anni ’40 del Seicento), di Bernardo Cavallino

«Il bagno dei soldati» (1915), di Ernst Ludwig Kirchner. Collezione privata

«Testa di cazzi», di Francesco Urbini

Dettaglio della «Ghirlanda» di Giovanni da Udine. Roma, Villa Farnesina

«Allegoria fluviale», di Annibale Carracci. Napoli, Museo di Capodimonte

«L’ebbrezza di Noè» (anni ’40 del Seicento), di Bernardo Cavallino

«Il bagno dei soldati» (1915), di Ernst Ludwig Kirchner. Collezione privata

«Testa di cazzi», di Francesco Urbini

Dettaglio della «Ghirlanda» di Giovanni da Udine. Roma, Villa Farnesina

«Allegoria fluviale», di Annibale Carracci. Napoli, Museo di Capodimonte

«L’ebbrezza di Noè» (anni ’40 del Seicento), di Bernardo Cavallino

«Il bagno dei soldati» (1915), di Ernst Ludwig Kirchner. Collezione privata

«Testa di cazzi», di Francesco Urbini

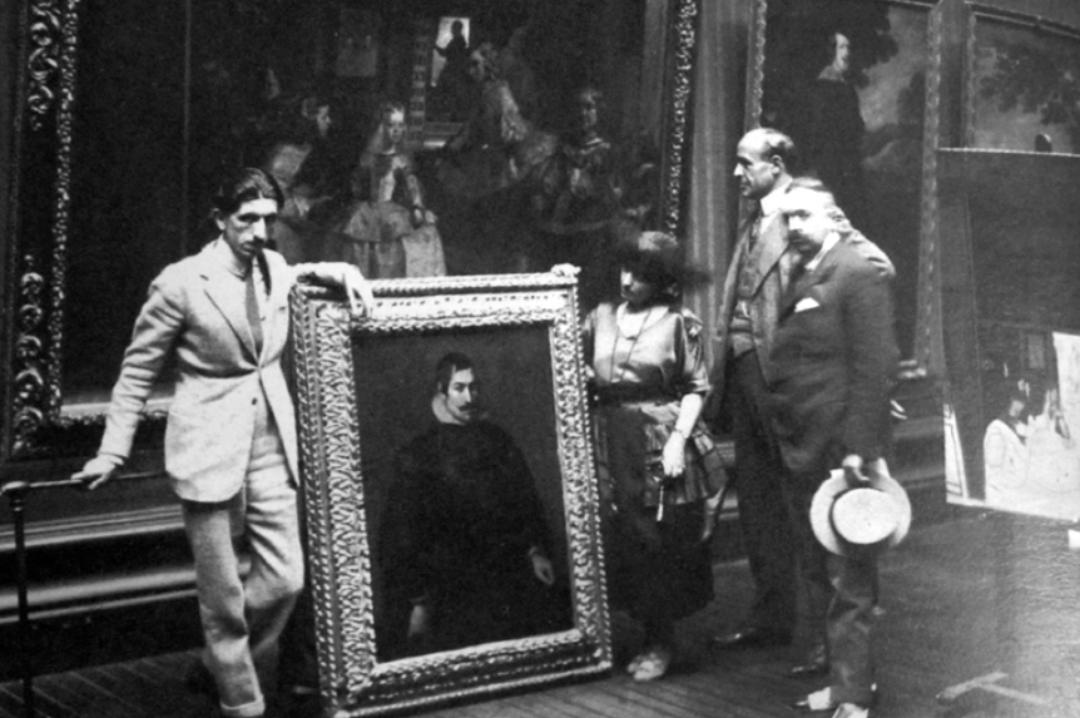

Il pene di Masaccio

Ambasciator non porta pene. Masaccio invece sì. Quando vi approdai diciottenne per seguire i corsi di Del Bravo e Mina Gregori, a Firenze tutti parlavano del restauro in corso degli affreschi della cappella Brancacci. Come inviato delle pagine culturali de «La Nazione», allora dirette da Giovanni Nardi, ebbi l’incarico di fare un minimo resoconto di quell’impresa guidata da Umberto Baldini e Ornella Casazza. Era il 1985.

A mano a mano cominciò a chiarirsi la natura disvelante del lavoro di pulitura dei murali quattrocenteschi del Carmine (mentre si affermavano rotondamente, dentro e non più a latere del mestiere della storia dell’arte, la diagnostica e il restauro). Oltre al molto altro (che minava in più punti il grafico delle spettanze messe a punto, quarant’anni prima, da Roberto Longhi nel saggio sui Fatti di Masolino e di Masaccio) si rivelarono le nudità di Adamo, occultate da fresche frasche. C’è chi venne fuori col dire: lasciamole perché, essendo settecentesche, vanno storicizzate. Ma io pensavo.

«Allegoria fluviale», di Annibale Carracci. Napoli, Museo di Capodimonte

Se quelle foglie non aggiungono alla natura morta più di quanto non servano alla storia delle pecette censuranti (di cui, un giorno o l’altro, occorrerà fare un catalogo dalle braghe di Daniele da Volterra a quelle che oggi bandiscono i capezzoli dai profili social), è vero che, per opera di Baldini, riemerse il primo sesso maschile dell’arte nostra. L’antonomasia del Pene. Un vero «pezzo de carne», avrebbe detto Gioacchino Belli nel 1832.

Sempre di natura parliamo: ma tutt’altro che morta. Un pene non idealizzato e su cui la luce si deposita coinvolgendo il testicolo in evidenza. Non enorme, apotropaico o ben augurante come quelli che si vedono a Pompei. Un pene giusto. Per capirsi: non Rocco Siffredi ma uno di quelli normalmente equipaggiati; a cominciare dal facchino che posò da Adamo in epoca di modelli del naturale. Quanto diverso dal pene dell’Adamo di Masolino, che sembra un ditale da sarta. «Mi-fratello-piccinino» (sempre Belli, inarrivabile nella rincorsa dei sinonimi, del Padre de li santi, quasi un rap del tempo di Gregorio XVI).

Dopodiché si usciva dalla chiesa del Carmine ed ecco spuntare, sulle bancarelle fuori della Loggia dei Lanzi o dinanzi a Palazzo Pitti, cartoline o mutande di formato diverso sul dettaglio, sapientemente sagomato o ingrandito, del pisello del David. Su alcune il membro michelangiolesco era circondato da un cerchietto con il commento «wow David!», il tipo di esclamazione ammirativa che, si presume, avrebbe potuto dire una turista a Firenze, Baedeker in mano, sul genere di quelle che chiama a raccolta, nel 1907, Forster per Casa Howard. Benché per forza di cose più mesto, era l’ultimo atto del kitsch analogico, cartaceo prima del flusso trash esondato in rete. Come a dire dal ditale al digitale.

«L’ebbrezza di Noè» (anni ’40 del Seicento), di Bernardo Cavallino

Certo, neanche il pene dell’Accademia è tanto eroico e, anzi, persino deludente se la causa fosse stata quella di rinvigorire (ma forse non il verbo più acconcio) una filiera di peni arcaici classici e neoclassici: dai Kouroi ai Bronzi di Riace alle copie romane. Peni di solito piccoli perché, pare, implicito segno di moderazione al confronto di quelli dei satiri o dei vecchi beoni che li hanno così grandi da dover tenere al guinzaglio (su questo si può andare, senza fallo, nel gabinetto segreto pompeiano al Museo Nazionale di Napoli).

Persino Caravaggio, quando s’impegna nell’«Amor vincitore» di Berlino, ha in serbo un nudo di sconcertante franchezza dove le gambe si divaricano sino a mostrare l’antro scuro dell’ano. Ma rimane una singolare difformità tra le parti (come se, su un fisico di adolescente asciutto si fosse innestato un sesso da bambino). Qualcuno, magari, dirà che un pene troppo in forma possa pregiudicare il canone policleteo (e non a caso il «Doriforo» ce l’ha piccolo).

Ma su questo, più che dare la parola agli archeologi, occorre interrogare la controcultura italiana di fine Novecento. Nel «Ritorno di Cagliostro» (2003), Ciprì e Maresco immaginano che, nel 1947, in un atelier di gessi e calchi, si produca un calco di una statua con un pene tutt’altro che antico («non le dico che cosa è successo quando l’abbiamo messa nel cortile dell’oratorio», dice la signorina Vaccaro alla presenza di Zio Totò e Padre Lo Bue).

Due sono le cose che si sono imposte nella cultura e nel costume di casa al passaggio al nuovo millennio e che, finora, non sembrano dar segnali di cedimento. La prima è la moda, diventata ormai mania, del Caravaggio. La seconda è l’immensa fortuna della parola «cazzo» (di espressività impareggiabile sottolineava Italo Calvino alla fine degli anni ’70). Dal definitivo e perentorio «che cazzo vuoi?» (un refrain divenuto subito unisex e adoperato da uomini e donne), a una cosa fatta «a cazzo di cane» (cioè senza criterio), al «non ho un cazzo da fare», al « non so un cazzo» eccetera.

«Il bagno dei soldati» (1915), di Ernst Ludwig Kirchner. Collezione privata

Sotto il profilo lessicale, non c’è gara possibile tra l’organo maschile e quello femminile. Eppure, se nel Novecento passiamo alla pittura, alla fotografia o alle copertine dei dischi il risultato si rovescia. Il taglio classico tra le gambe è sempre vincente (immaginate «Le Signorine di Avignone» di Picasso in versione maschile: un incubo! O, se proprio vogliamo, qualcosa di simile al violentissimo Kirchner del 1915 con gli artiglieri in doccia che sembra la trasposizione dei Turbamenti di Musil e dove la stilizzazione del membro maschile ne implica una trasfigurazione per allungamento).

Però, eccettuato il discorso sull’arte orientale (che spalancherebbe un’ennesima lacuna nella mia ignoranza) la storia dell’arte vista, con rispetto parlando, dalla parte del cazzo si riduce a poco. Se è vero che la sua rappresentazione certifica l’umanità del Cristo, è altrettanto vero che, da un certo momento in avanti, per descrivere o alludere a funzioni ricreative oltre a quelle procreative, il pene ricompare solo in chiave metamorfica, grottesca o metaforica.

Trascorriamo, perciò, dai cazzi che Giovanni da Udine alla Farnesina ipostatizza nella forma di una zucca che penetra un fico, fino al piatto di Francesco Urbini, 1536, con la «Testa di cazzi» (e quanto a questo, non alla ceramica intendo, ciascuno dei noi ne ha una playlist, continuamente aggiornata). Insomma è cominciata, nelle arti figurative, la stagione delle figure retoriche. Sinonimie, paronomasie, giochi e allusioni. Ma di cazzi veri, genere Masaccio alla Brancacci, neanche l’ombra.

«Testa di cazzi», di Francesco Urbini

D’altronde, sono più rari di quanto si pensi. Ne scegliamo due, giusto per rompere il ghiaccio così che, chi abbia avuto la pazienza e la bontà di leggere sin qui, dia la stura alla propria antologia personale. Il primo è il Bernardo Cavallino della Thyssen dove il Noè ebbro, steso a terra come un randagio, rivela, verso la metà del Seicento, una delle ultime nudità credibili della pittura napoletana, ormai incanalatasi verso quella paura del naturalismo che spalancherà le porte alla civiltà borbonica.

Per il secondo dobbiamo rinculare di mezzo secolo e rimetterci dinanzi a quello che a me sembra uno dei quadri più rivoluzionari della pittura postrinascimentale: l’«Allegoria fluviale» di Annibale Carracci. Capolavoro da rilanciare della raccolta Farnese del museo di Capodimonte è un dipinto sul quale varrebbe la pena di riaprire il dibattito sul perché Annibale sia diventato oggi un tema da storici dell’arte mentre Caravaggio, che non è mai stato così carnale e impattante, dilaghi con la forza di un brand. Non c’è più gara ormai tra il bolognese e il lombardo. O, come usa dire oggi: non ci sono cazzi.

«Pas de Deux»

Strumenti umani come mani, piedi, occhi, peni e passere, dipinti dagli artisti e raccontati da Stefano (Causa) e Arabella (Cifani)

Le mani

I piedi

Le labbra

La passerina

Le tette

Gli occhi

I membri maschili

I nasi

I sederi

Le orecchie

I denti

I capelli

Le schiene

© Riproduzione riservata

Altri articoli dell'autore

Nel 1721 il più pagato pittore del mondo di allora inviò da Napoli per il Belvedere superiore della capitale austriaca un vero e proprio manifesto pasquale

Vivo, sulfureo, incazzoso e fuori dal coro, il compianto critico d’arte torinese ci regala un ultimo contributo su come è cambiato il mestiere dal 2009

Grazie a Claire Van Cleave per la prima volta la raccolta completa dei disegni superstiti del Museo di Capodimonte trova casa in un volume (in inglese) illustrato

Tommaso Tovaglieri compone un’avvincente biografia su uno dei maggiori storici dell’arte del secolo scorso, tracciando parallelamente un itinerario tra gli splendori e le miserie della critica d’arte italiana