Verifica le date inserite: la data di inizio deve precedere quella di fine

Stefano Causa

Leggi i suoi articoliSeni. Occhi. Bocca. Mani. E labbra. Sederi e inguini. Si può raccontare una storia dell’arte anche attraverso le parti del corpo. Abbiamo provato a farlo in questa serie spegnendo internet e riallenando il muscolo della memoria. Non è vero come dicono che cultura è tutto quel che rimane quando uno si è dimenticato tutto? Ecco. Tra storia e immaginazione, lavorando di accoppiamenti giudiziosi e nuovi nessi abbiamo provato a ripensare perché le labbra di Pino Pascali e del logo degli Stones sono la sineddoche della sensualità contemporanea più estroflessa e aggressiva. E perché i piedi e le mani siano un valido indicatore non solo dello stile di un artista ma una cartina al tornasole del realismo occidentale. Oggi che viviamo stagioni di narcisismo autoreferenziale interrogarsi sul corpo, e non solo sui lati a e b, ci sembra urgente. Oltre che doveroso.

Nella storia dell’arte moderna le labbra per antonomasia sono di Mick Jagger. Cioè: «sono» Mick Jagger. Come Bette Davis sono gli occhi, Dizzy Gillespie sono le guance di batrace gonfiate ad arte mentre suona o, per dire, Louis Armstrong stesso, il labbro superiore scolpito dalla pressione del bordo del bocchino della tromba. Modi di stare al mondo e interpretarlo oltre che ineguagliate figure retoriche (nel caso la sineddoche).

L’estate prossima Jagger compirà ottant’anni con i capelli in testa. Tutti e troppi. Adusto dai tempi della scuola, si muove sul palco mentre le pietre, oltre che rotolare, cominciano fisiologicamente a sgretolarsi (ora è morto anche Charlie Watts, motore stilistico dei Rolling Stones). Da quattro decenni e mezzo rimette in scena il suo diapason sperimentale (quasi tutto ciò che hanno fatto gli Stones, con e senza Brian Jones, dal 1965 al 1977, è da mandare a memoria) come se nel secondo ‘500 Tiziano, al tempo del «Supplizio di Marsia» continuasse a ricalibrare lo stile dell’«Assunta» dei Frari o della «Pala Pesaro».

Diversamente da Tiziano, Jagger intende dimostrare quanto sia educativo ripetersi in stagioni in cui la geriatria è la branca principale del presente della medicina. La vecchiaia è come una giovinezza difettata e, come tale, occorrono pochi aggiusti. Mantenersi, stare a dieta, non fumare, ogni tanto leggere persino un libro. D’altronde ci sono legioni di coetanei che hanno conservato il 45 giri di «Satisfaction», di «Let’s spend the night together» o di Simpatia per il diavolo. E quello e non altro vogliono sentire, come una liturgia laica che funziona solo nella sua rassicurante iterazione.

Nella prima maturità di Tiziano c’erano Palma il Vecchio e Pordenone. Nei suoi ultimi anni c’erano il Veronese e Tintoretto. Agli esordi degli Stones c’erano Beatles e Who. E oggi continuano ad esserci Who (almeno due su quattro) e Beatles (solo che i Beatles, ugualmente dimezzati, uno per morte violenta, si chiamano, per sineddoche, Sir Paul Mc Cartney). Dagli anni ‘60 al 2020 l’unica cosa che è cambiata è che non è cambiato nulla. Non sentiamo più i dischi per intero e non li cominciamo ad ascoltare dalle copertine: è vero. Ma per il resto è tutto uguale. Passiamo la notte insieme?

Pure dicono non si muoia più: si affonda nello smartphone o ci si imbarca senza far rumore per lidi lontani come nel «Signore degli Anelli» (Instagram non è un paese per vecchi). Del resto il nostro Edoardo Vianello, che con Jagger ha in comune l’età, rimodula Watussi e continente nero senza imbarazzo e con riscontro.

Quanto a Jagger basta procurarsi le interviste della metà degli anni ’60, che la telecamera zooma su quelle labbra paurosamente convesse, due copertoni ammaccati, un fiore carnivoro oltre che, naturalmente, uno dei più potenti simboli sessuali della nostra modernità. Quelle labbra avrebbero potuto, senza sfigurare, confondersi tra le sculture molli dello svedese pop Claes Oldenburg, che ci ha lasciati da poche settimane. Molto più di Bob Marley con lo spinello; più di Elvis che rotea il bacino o di Jim Morrison faccia d’angelo che invade tutto lo schermo (e aveva labbra stupende), le labbra di Jagger sono la sola figura retorica sopravvissuta al secolo scorso.

La parte per il tutto (come quando, nei «Guerrieri della notte» di Walter Hill, il più bel film di serie B di sempre, della speaker radiofonica si vedono solo le labbra, cementate da strati di gloss brillante). Quelle di Jagger sono talmente iconiche che un grafico come John Pash le promosse a segno e stile della band inventando, nei primi anni ’70, il logo per eccellenza. Lingua e bocca che diventano corpo e lo incarnano sostituendolo.

Più immediato e universalmente appetibile dell’altro, vent’anni prima, del cane a sei zampe di Luigi Broggini per l’ENI. Sarebbe difficile immaginare la storia dell’ultimo mezzo secolo senza questo concentrato di sfottò, irriverenza e licenza basica che, nel 2008, è entrato nelle collezioni del Victoria and Albert Museum. Il logo Stones è il padre di tutte le trasgressioni fatte rimanendo nei gangli dell’industria culturale atteso che, alla fine, anche le labbra, come tutto nella vita, hanno un prezzo. E finiranno su spillette, zaini, calamite da frigo, sottobicchieri, cover dei cellulari, poster, diari e tatuaggi.

D’altronde se l’irregolarità la canti, a fine serata o al termine della notte sarai troppo esausto per andare nelle piazze a protestare o a puntare l’indice. Se tanto mi dà tanto, quella lingua che fuoriesce dalle labbra non è lontana dal medio alzato da Maurizio Cattelan di fronte alla Borsa di Milano. E prima di Jagger? Le labbra per eccellenza sono tre. Un’opera polimaterica di uno dei maggiori artisti italiani del secondo dopoguerra, un quadro bolognese di fine ‘500 e, naturalmente, Satchmo Armstrong morto quando, appunto, nasceva il logo degli Stones. Come a dire, da un labbro all’altro.

Il conoscitore e storico d’arte Federico Zeri amava questo dipinto che attribuiva a Bartolomeo Passerotti (1529-1592) e che, per me, è il ritratto di due labbra. Ora, a parte che da opere del genere, si deve strutturare quel discorso sul Rinascimento più scostumato e sboccato che avrebbe potuto impegnare con frutto studiosi come Piero Camporesi o Francesco Porzio; devo dire che quei due figuri iper labbruti del Passerotti evocano il succitato frontman degli Stones, benché sia improbabile che Jagger avesse imparato a gonfiarle, protrazione della lingua inclusa, partendo da qui.

Per il resto chi ha colto il potenziale delle labbra (figura retorica, feticcio metafisico tipo monolite, doppia macchia di colore, motivo di gioco e ornamento) è stato il barese Pino Pascali, morto sulla moto a neanche trentatré anni. Non è il momento di chiedersi perché quello schianto congedasse per sempre il meglio del ’68 e, in definitiva, della scena romana del decennio. Oggi si capisce meglio come, nel lavoro di Pascali, si ravvisino gli estremi per cui la pop italiana è molto più che una variante provinciale di quella americana o inglese. Pascali, in fondo, sta a Wesselmann come, tromba e flicorno in mano, il torinese Rava a Miles Davis; o, se si parla di progressive, dalla Premiata Forneria Marconi agli Yes.

Alla Galleria d’Arte Moderna di Roma le labbra rosse compongono un richiamo letteralmente irresistibile; sembra fuoriescano dalla parete e non si capisce se appartengano a un dipinto animato o a una scultura dipinta. Alla GAM di Torino, sempre del 1964, l’«Omaggio a Billie Holiday», tela e smalto su cementite e legno, reinventa in due labbra rosse su superficie nera il corpo, le movenze e le trasparenze della voce di una delle più grandi interpreti della civiltà afroamericana del primo ‘900. Ed è, a modo, suo una lettura critica di Lady Day. Forse la più bella. Comunque sia, due opere al bacio.

«Pas de Deux»

Strumenti umani come mani, piedi, occhi, peni e passere, dipinti dagli artisti e raccontati da Stefano (Causa) e Arabella (Cifani)

Le mani

I piedi

Le labbra

La passerina

Le tette

Gli occhi

I membri maschili

I nasi

I sederi

Le orecchie

I denti

I capelli

Le schiene

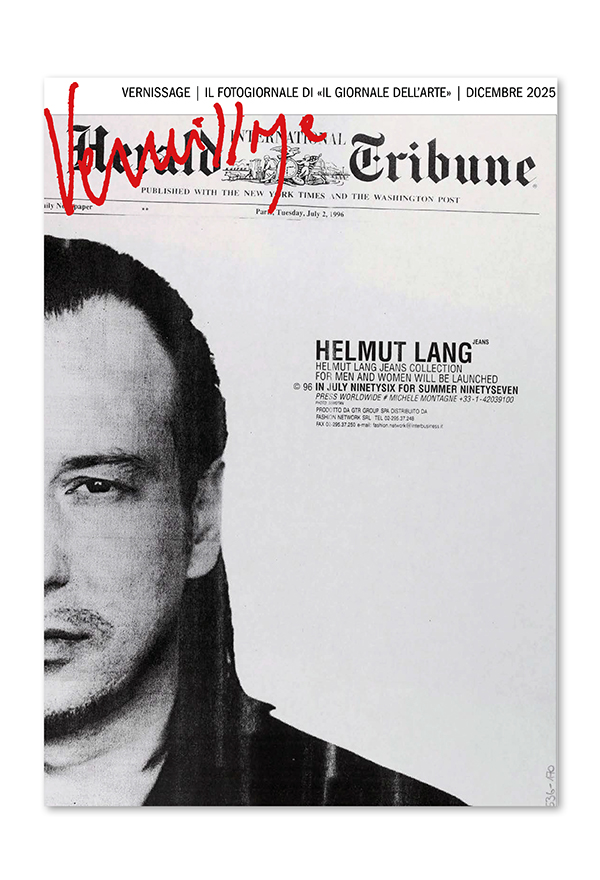

«Labbra» (1964) di Pino Pascali, Roma, Galleria d’Arte Moderna

Il logo dei Rolling Stones

Altri articoli dell'autore

Atteso che, col 31 dicembre, si chiuderà il primo quarto del primo secolo del nuovo millennio, ricordiamo La Folie Baudelaire di Roberto Calasso

Nel nuovo libro di Maria Grazia Gargiulo, arte e mercato rivivono dalle pagine dimenticate de «L’Artista moderno», embrione di una rivoluzione editoriale

Cinquanta capolavori e un grande conoscitore, Andrea De Marchi, per riscrivere la storia di un periodo fondamentale

La Fondazione 1563 per l’Arte e la Cultura e la mostra «Pittura italiana del Sei e Settecento» tenutasi a Firenze nel 1922: nuove luci sulla fortuna del Barocco in Europa e non solo