Verifica le date inserite: la data di inizio deve precedere quella di fine

Bianca Cerrina Feroni

Leggi i suoi articoliIl 23 ottobre, alla vigilia della tanto attesa Art Basel Paris, si conoscerà il nome del vincitore o della vincitrice della 25ma edizione del Prix Marcel Duchamp. Istituito nel 2000 dall’Adiaf-Associazione per la diffusione internazionale dell’arte francese, il premio, di 35mila euro, è nato con l’intento di sostenere e rendere visibile la vitalità della scena artistica francese. Da allora, più di cento artisti, francesi o residenti in Francia, hanno beneficiato del sostegno e della visibilità apportati dal prestigioso premio che porta il nome dell’inventore dell’arte contemporanea.

La selezione 2025 mette in risalto la sperimentazione dei materiali e dei linguaggi artistici, riflettendo al contempo la diversità culturale e geografica della scena d’oltralpe e la costante attenzione alla parità di genere.

I quattro finalisti, Eva Nielsen, Bianca Bondi, Xie Lei e Lionel Sabatté, si misurano quest’anno con i nuovi spazi del Musée d’Art Moderne, che fino al 2029 accoglierà il premio durante la ristrutturazione del Centre Pompidou.

Come a voler sottolineare una discontinuità rispetto alle edizioni passate, i curatori Jean-Pierre Criqui e Julia Garimorth aprono il percorso espositivo con una sala comune, dove un’opera per ciascun artista anticipa le rispettive poetiche e ne rivela il filo condiviso. «Non si tratta di quattro progetti autonomi, presentati in successione, ma di un dialogo organico e coerente tra universi diversi. Come se la casualità, principio tanto caro a Marcel Duchamp, avesse guidato l’incontro», osserva Julia Garimorth, curatrice e responsabile delle collezioni d’arte contemporanea del museo. Tutti i finalisti condividono infatti una stessa attitudine: la predilezione per pratiche ibride, capaci di intrecciare linguaggi e materiali differenti, e la costruzione di esperienze immersive in cui lo spettatore è chiamato a diventare parte attiva dell’opera. In modi diversi, ciascun progetto fa riaffiorare, rivela, elementi nascosti o dimenticati, siano essi tracce del paesaggio, frammenti di memoria o segni del tempo.

Bianca Bondi

Bianca Bondi

Nata nel 1986 a Johannesburg (Sud Africa), Bianca Bondi vive e lavora a Parigi. Ha recentemente concluso una borsa per una residenza di un anno a Villa Medici, a Roma, e prosegue la sua attività espositiva in Italia. Attualmente si possono vedere le sue opere a Palazzo Chigi Zondadari, a Siena, nella mostra «Earth, Coral, Clouds» (fino all’8 dicembre); al Museo San’Orsola di Firenze (fino al 4 gennaio 2026), nella collettiva «The rose that grew from concrete» e alla Biennale delle Orobie, percorso artistico ideato da Lorenzo Giusti, direttore della Gamec, nel territorio bergamasco. Nella chiesa sconsacrata di Santa Maria in Montanis a Gerosa, l’artista ha allestito «Graces for Gerosa», realizzata con la partecipazione attiva della comunità locale (fino al 18 gennaio 2026).

L’installazione immersiva «Silent House» di Bianca Bondi appare come una casa sospesa, un ecosistema mutevole, al tempo stesso familiare e distante. Gli oggetti, immobilizzati in un sottile strato di sale, sono sottoposti a continue reazioni chimiche. Tra cristallizzazione e metamorfosi, sono nature morte solo in apparenza, perché l’acqua salata le fa reagire, attivando trasformazioni quasi alchemiche dei materiali. Opere in perpetua evoluzione, attraverso le quali passa un’energia invisibile.

L’ispirazione delle tue opere parte sempre dalla storia del luogo. Come ti sei relazionata al nuovo spazio del Musée d’art Moderne che accoglie la mostra dei finalisti durante i lavori di ristrutturazione del Centre Pompidou?

Ho subito sentito il peso della storia di questo museo che, fin dalla sua creazione nel 1937 per l’Esposizione Universale, non ha mai smesso di custodire l’arte moderna e contemporanea. In seguito, mi sono confrontata con l’architettura stessa del luogo. Ho scoperto una nicchia nascosta e l’ho trasformata in un giardino, visibile attraverso un cancello semi-aperto, per evocare una tensione tra interno ed esterno, tra apertura e esclusione. Ho scelto la sala più complicata che mi ha permesso di proporre una visione più intima dello spazio.

Non è la prima volta che affronti il tema dello spazio domestico…

Visto che si tratta di un premio assegnato dai collezionisti, ho ripensato alla Biennale di Lione del 2019, quando i collezionisti (e anche la mia galleria, Mor Charpentier) hanno scoperto il mio lavoro. In quell’occasione volevo mostrare la presenza dell’umano attraverso la sua assenza; qui, invece, mi sono chiesta che cosa sia una casa oggi. Ho ripreso alcuni oggetti da installazioni precedenti. I boccali sono proprio di Lione, i cereali erano talmente cristallizzati che non ho avuto neanche bisogno della colla.

Che cosa raccontano questi oggetti della tua idea di casa oggi? È la casa dove vorresti abitare?

La casa è qualcosa che portiamo dentro, è memoria, e gli oggetti parlano di questo. Alcuni rinviano alla mia storia personale, altri sono iconici, come la cucina in formica che evoca un’intera epoca. Più che un luogo fisico, è uno stato interiore dell’essere, come direbbe Jung, qualcosa in continua mutazione. Sono nata in Sud Africa, di origini italiane, ho recentemente passato un anno a villa Medici a Roma e vivo in Francia da diciannove anni, ma non mi sento davvero appartenere a nessuno di questi luoghi. I libri in tre lingue, per esempio, rappresentano questo aspetto della mia identità. Non è proprio la casa che vorrei abitare oggi, ma rappresenta la mia evoluzione. «Silent House» mostra in parte che cosa resta di noi nei luoghi che attraversiamo e quanto di quei luoghi continua a vivere in noi.

Il sale, che ricopre e trasforma gli oggetti, simboleggia ciò che si conserva e al tempo stesso cambia forma. Quanto sale serve per un’installazione così? E dove lo prendi?

Ho usato 2mila tonnellate di sale locale. Il mio approccio ecologico consiste nel cercare di reperire la maggior parte dei materiali in loco. Inoltre, trattandosi di installazioni effimere, tengo molto al fatto che possano essere riciclate. Il sale ha moltissimi usi diversi: una volta ne ho donato 15 tonnellate in Thailandia per gli animali, ma si può usare anche per i campi da tennis o per le strade ghiacciate.

Se vincerai il premio, hai già in mente il prossimo progetto?

Vorrei scrivere una monografia!

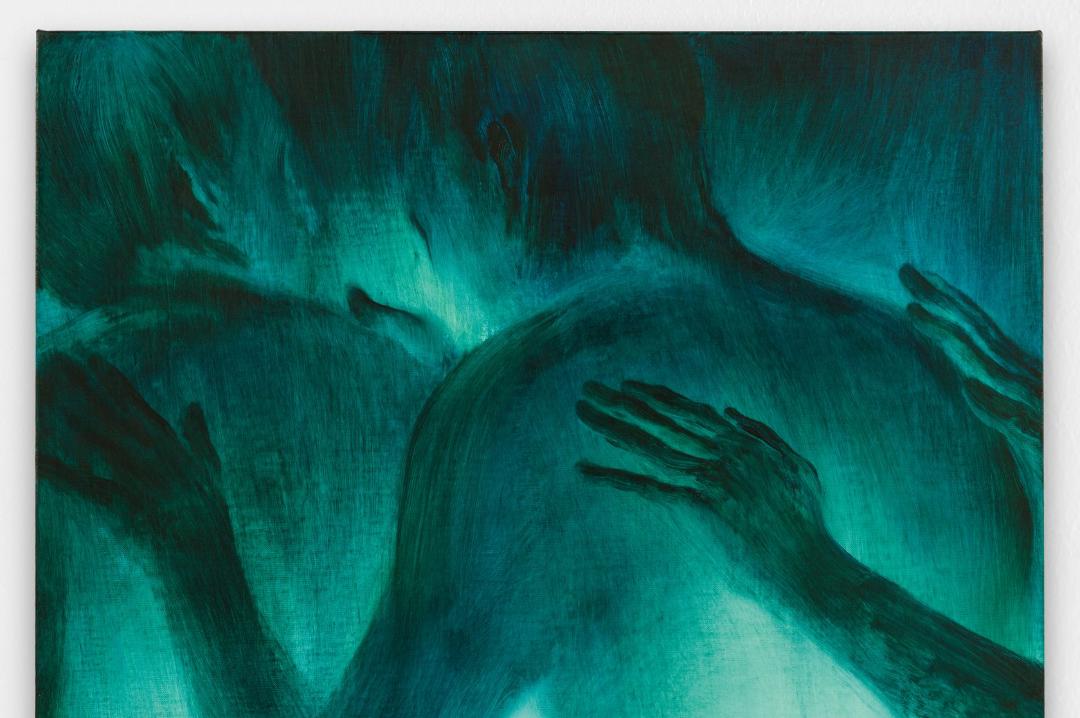

Bianca Bondi, «Silent House» (particolare). © Nicolas Brasseur

Bianca Bondi, «Silent House» (particolare). © Nicolas Brasseur

Altri articoli dell'autore

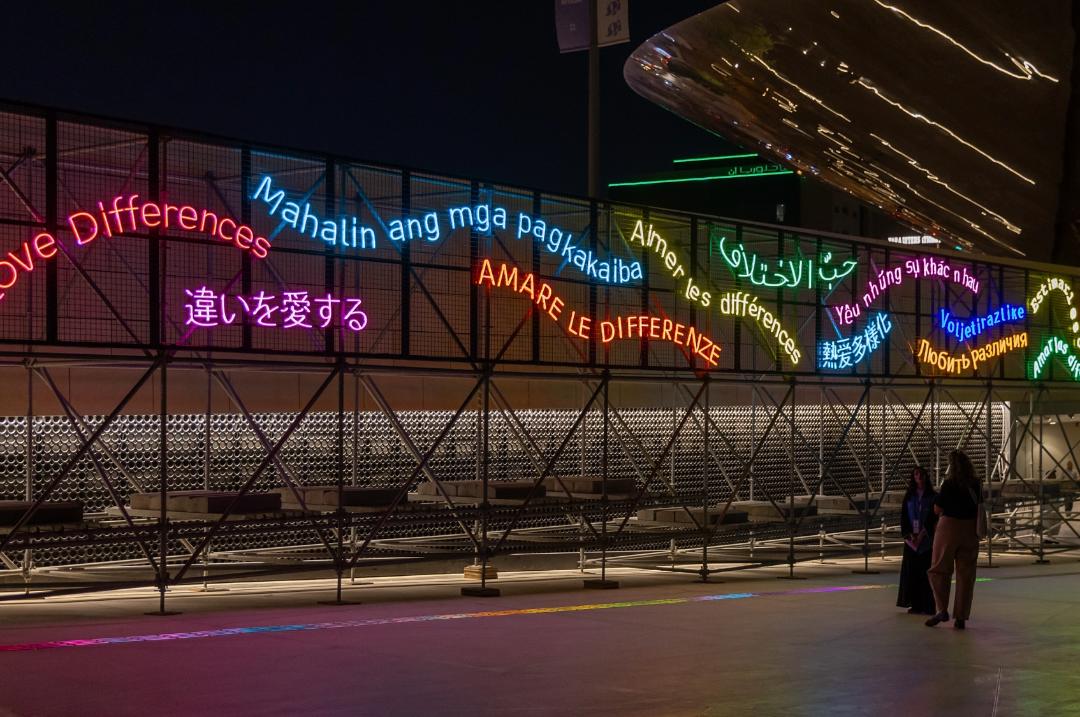

Sono cinque gli artisti italiani che hanno realizzato altrettante opere per la quinta edizione dell’evento nella capitale dell’Arabia Saudita: Francesco Simeti, Michelangelo Pistoletto, Otolab, fuse* e Loris Cecchini

Il 10 novembre Phillips presenta a Ginevra una raccolta di capolavori di Cartier e Tiffany appartenuti alla famiglia Vanderbilt

La prima installazione che si incontra entrando nella mostra dedicata ai finalisti del riconoscimento francese al Musée d’Art Moderne è firmata dall’artista parigina e racchiude l’idea che dal «rift» possa nascere anche qualcosa di nuovo

Le opere dell’artista originario di Tolosa, finalista del riconoscimento francese, sono realizzate prevalentemente con elementi di scarto, capaci di suscitare sensazioni contrastanti: «Sono il simbolo della nostra permanente evoluzione, materiali che parlano della nostra rigenerazione»