Verifica le date inserite: la data di inizio deve precedere quella di fine

Laura Lombardi

Leggi i suoi articoliFirenze. Pubblico e privato, a che punto è l’Italia? Quali i problemi, quali i vantaggi, quale l’evoluzione di un trend ormai in atto ma ancora da mettere del tutto a punto sul piano burocratico, nonostante notevoli passi avanti sian già stati compiuti? Di questo si è dibattuto alla prima edizione degli Stati Generali degli Amici dei Musei e delle Gallerie, organizzato dall’Associazione Amici degli Uffizi, presieduta da Maria Vittoria Colonna Rimbotti e da Eike Schmidt nella sala di San Pier Scheraggio alla Galleria degli Uffizi: un Forum a porte semichiuse, vale a dire con un pubblico ristrettissimo di addetti ai lavori e un nutrito tavolo di relatori. Ad aprire la giornata il sindaco di Firenze Dario Nardella ha sottolineato l’importanza di «non vedere nel rapporto tra pubblico e privato una bieca commercializzazione di beni culturali», ma la volontà di porre «al centro il cittadino, vero protagonista». Concetto ripreso da Eike Schmidt, direttore delle Gallerie, il quale ha indicato come la filantropia debba «guardare a un modello imprenditoriale che va gestito scegliendo alcuni progetti forti per gli investitori, trattandoli con grandi investimenti», delineando un nuovo tipo di mecenatismo che capovolge i criteri finora in atto, ovvero quello del vantaggio economico, dell’immagine, della defiscalizzazione e del vantaggio decisionale e di accesso agli spazi, tempo e competenze.

I dati sul mecenatismo e sulle entrate private del mondo museale, nella ricca relazione di Marilena Pirrelli, caporedattore del Sole 24 Ore-ArtEconomy, sono confortanti, anche se disomogenei nelle varie regioni pur tutte invece ricchissime di capolavori: in Italia si è saliti dai 25 milioni di visitatori del 1995 ai 43 milioni di nel 2015, con incassi che sono passati dai 53 milioni di euro ai 154 attuali. «Vi sono 7,8 musei ogni 100mila abitanti e il 28% delle 4.500 istituzioni culturali italiane ha un’associazione Amici dei Musei, annota la Pirrelli. Questa percentuale sale al 40% per le istituzioni con oltre 200mila visitatori, mentre scende al Sud. In media, ciascuna associazione ha 150 membri, di cui la maggior parte di sesso femminile, con una quota associativa in media di 40 euro: in totale si tratta di circa 180mila persone. Il 66% delle Associazioni organizza eventi e attività, perlopiù conferenze».

Non basta ormai fare programmi di membership, è necessario rafforzare, come è stato fatto in altri Paesi del G7 ad esempio la Francia, campagne di fundraising e aprirsi oltre i confini, «coinvolgendo le analoghe associazioni per costituire reti e attrarre maggiormente imprese che offrano un sostegno finanziario costante».

Fondamentale a tal fine sarebbe la trasparenza dei fondi, attuando in Europa quel che negli Stati Uniti è il «form 990» che registra i dati annuali non profit permettendo una lettura comune del sistema contabile.

Un quadro che è stato commentato dal ministro Dario Franceschini, il quale, ridelineando i punti cardine della sua riforma, ha evidenziato non solo l’aumento dei visitatori che nel 2016 ha superato i 40 milioni (con un incremento di 7 milioni rispetto all’anno precedente), ma anche lo sforzo notevole compiuto dall’attuale Governo per rimediare agli impietosi tagli imposti dai Governi precedenti, con un incremento del 37% dei finanziamenti rispetto al 2015, investimenti e spese di gestione indirizzati soprattutto a settori impoveriti come gli archivi, le biblioteche, gli istituti storici, gli istituti di restauro e conservazione, ma anche i beni ecclesiastici (particolarmente ora, dopo il terremoto). In quest'ottica la creazione dell’ArtBonus per lo sgravio fiscale assume una funzione «materiale, ma anche educativa e pedagogica»: dalla sua nascita l’ArtBonus (che spinge alla trasparenza, come si può vedere consultando il sito), ha portato a donazioni di 3.177 mecenati, per un totale di 117 milioni di euro di erogazioni liberali (notevole salto rispetto agli 800mila euro raccolti nei quattro precedenti anni).

Il ministro, nel ricordare come il meccanismo burocratico, pur ancora perfettibile, sia stato in gran parte sbloccato ridando forza ai musei (che prima erano inesistenti, figure giuridiche ridotte a meri uffici), ha sottolineato l’importanza di «fare sistema con i soggetti della società civile ed è per questo indispensabile il lavoro degli “Amici dei Musei” che potrebbe essere valorizzato creando una figura professionale all’interno del Mibact di raccordo del lavoro tra le associazioni». Franceschini ha concluso insistendo su quello che sarà poi un leitmotiv dell’intera giornata (alla quale il ministro ha presenziato in buona parte), ovvero la necessità di rivolgersi non solo ai turisti ma ai cittadini stessi, che possano sentire il patrimonio come bene comune: applicare quindi appieno l’articolo 9 della Costituzione, ma anche «far diventare il nostro patrimonio un elemento di crescita economica sostenibile».

Maria Vittoria Colonna Rimbotti, presidente degli Amici degli Uffizi, ha posto l’accento sul giacimento importante rappresentato dai piccoli donatori, esistenti al di là delle grandi aziende («la linfa su cui investire nel futuro») ma che necessiterebbero di tempi brevi per la defiscalizzazione, e ha invitato Franceschini a considerare quanto sia attualmente gravosa l’Iva (che ammonta addirittura al 23% per i beni mobili) sulle operazioni di restauro promosse dagli Amici degli Uffizi e dalle associazioni che sostengono i musei.

Giovanna Melandri, ora presidente della Fondazione MaXXI di Roma, pur molto lodando le iniziative di Franceschini, ha rilevato come in Italia l’arte contemporanea non sia ancora considerata bene comune e ha proposto incentivi fiscali per i privati che concedono comodati di opere d’arte a lungo termine; il MaXXI in quanto fondazione non può usufruire dell’ArtBonus. Oltre alla proposta «Form 990», «che aiuterebbe tutte le associazioni non profit a fare un passo verso la centralità della valutazione dell’impatto sociale sul territorio», la Melandri suggerisce di allargare il Fondo di Garanzia 662 alle associazioni.

Il confronto tra i rappresentanti delle singole associazioni è stato proficuo nel rilevare, pur nella specificità di ogni istituzione, problemi comuni, tra cui anche la carenza di membri giovani (eccezion fatta per i musei d’arte contemporanea). Al tavolo Maite Bulgari (presidente dei Mecenati della Galleria Borghese), Michele Coppola (responsabile delle attività di Intesa SanPaolo, direttore delle Gallerie d’Italia), Enrico Di Lorenzo (presidente dell’Associazione Museo di Capodimonte), Marco Lanata (general manager Pirelli HangarBicocca Milano), Alessandra Nuvolone (consigliere Associazione Amici di Brera), Elena Tettamanti (presidente Amici della Triennale di Milano), Stefano Zuffi (presidente degli amici del Museo Poldi Pezzoli), Philip Rylands (director of the Peggy Guggenheim collection Fundation for Italy), Elsa Bin Nasser Alserkal (presidente Arsekal Group of Companies, Dubai), David Biel (presidente degli Amici Italiani Israel Museum) e Italo Scaletta (presidente Federazione Italiana degli Amici dei musei, con sede a Firenze). Interventi che si sono alternati a quelli di Adriana Acutis, presidente della Consulta di Torino (che ha investito 30 milioni di euro in progetti legati ai beni culturali), di Guido Guerzoni (docente di Analisi delle Politiche e management Pubblico, Università Bocconi), di Andrea Illy (presidente di Illy caffè) e di Toto Musumeci (professore di Diritto pubblico e dell’economia e di diritto commerciale Università degli studi di Torino), tutti tesi a registrare una crescita e un miglioramento nell’uso delle risorse (anche quelli dei fondi pubblici, come ha notato Guerzoni), ma anche a sottolineare la necessità di un quadro più chiaro e anche snellito delle procedure. Michela Bondardo, del Moma Contemporary Arts Council, ha messo in evidenza il rischio da evitare nel rapporto col privato ovvero quello di allestire mostre, come avviene al Moma con prestiti di sole cinque importanti gallerie o, come a San Francisco, di allestire il museo ingrandito con opere provenienti da un’unica collezione privata.

I punti critici emersi sono stati riassunti da Patrizia Asproni, presidente Fondazione Industria e Cultura Confindustria per presentarli al Ministro in vista del G7 del 2017: un documento programmatico che ponga tra le necessità espresse «l’urgenza di frenare l’impatto della burocrazia, limitare il peso delle tasse e dell’Iva per usufruire al meglio dell’ArtBonus. Creare almeno in Europa una fiscalità comune per favorire scambi culturali più liberi tra i Paesi, coinvolgere più attivamente il pubblico, per portare più cittadini nel museo e trasformarli in fruitori attivi. In più, valorizzare il lavoro virtuoso delle istituzioni, poiché anche il credito deve favorirlo in maniera adeguata e la proposta di creare un network internazionale tra le Associazioni “Amici di”».

In questo scambio di esperienze e visioni sorprende un po’ l’assenza dell’associazione non profit Friends of Florence, il cui appoggio alle istituzioni museali fiorentine e toscane e agli Uffizi in primis (basti ricordare il poderoso restauro della «Tribuna» e quello della Sala della Niobe) è stato di grande peso in questi ultimi anni: un coinvolgimento, almeno come uditrice, che la presidente Simonetta Brandolini d’Adda avrebbe auspicato proprio nell’ottica, espressa dagli Stati generali, di fare rete con partner stranieri.

Il sindaco di Firenze Dario Nardella, il ministro dei Beni culturali e del Turismo Dario Franceschini, Maria Vittoria Colonna Rimbotti, presidente degli Amici degli Uffizi, Eike Schmidt, direttore degli Uffizi e Adriana Acutis, presidente della Consulta di Torino

Altri articoli dell'autore

Per il riallestimento del Salone nel Museo del Bargello, su quasi 2mila metri quadrati di superfici, pareti, volte, decorazioni architettoniche (costoloni e balze) ed elementi lapidei, sono state coinvolte professionalità interne ed esterne al museo

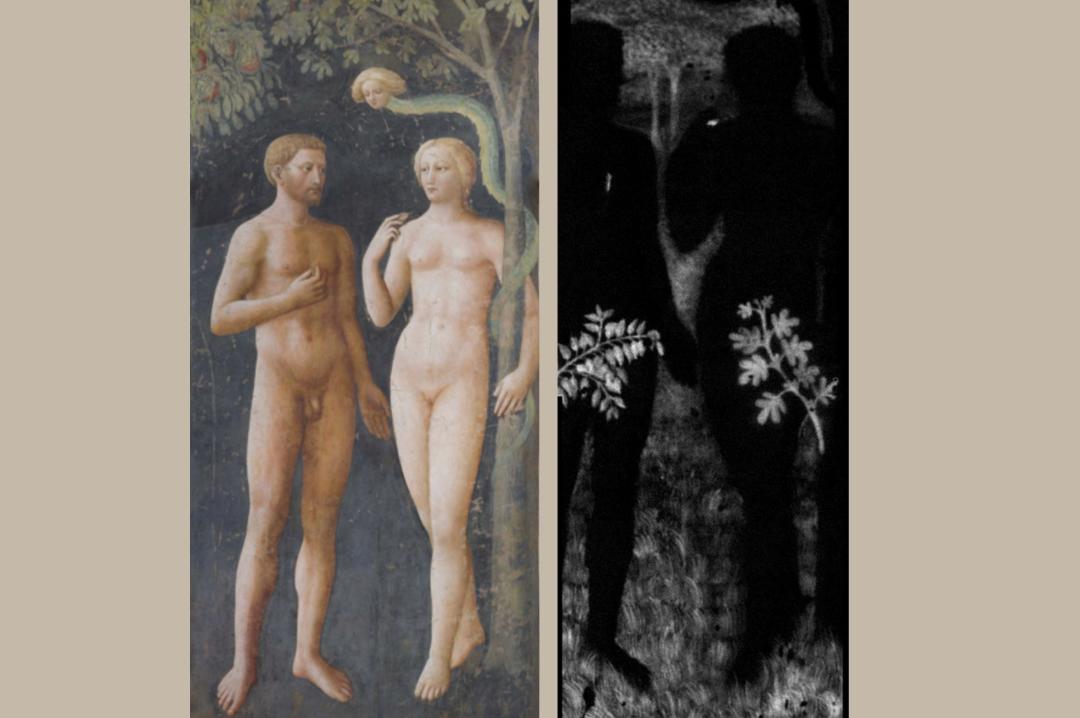

Strumentazioni avanzatissime svelano inattesi dettagli sotto la superficie pittorica: un convegno in corso a Firenze conferma come l’aspetto conoscitivo della tecnica sia fondamentale per la lettura del contenuto dell’opera, aprendo un nuovo capitolo di studi

In due giornate di convegno, il 15 e il 16 aprile, si farà il punto su quanto è emerso in quattro anni di analisi diagnostiche e restauri degli affreschi di Masolino, Masaccio e Filippino Lippi nella Chiesa di Santa Maria del Carmine

Il progetto, affidato a Too Studio, è stato presentato oggi, 9 aprile. Obiettivo: un polo museale, aperto dal 2027, per accogliere la collezione della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca (e non solo)