Verifica le date inserite: la data di inizio deve precedere quella di fine

Olga Gambari

Leggi i suoi articoliDifficile identità e condizione sono quelle dell’arte relazionale, così centrale, e iconica, nel nostro contemporaneo, tendenza primaria non solo per l’ambito dell’arte ma come modello di pratica sociale e culturale. Un’arte codificata negli anni Novanta dal critico d’arte francese Nicolas Bourriaud (1965), che intercettava un fiume carsico in arrivo dai decenni precedenti, di arte politica, etica, responsabile. Il processo, il fare ne sono il momento vivo, partecipato, l’esperienza che rimane, non il segno formale finito, monumento spesso effimero nel suo stato ormai concluso.

Serena Carbone, storica e critica d’arte, docente alla Fondazione Accademia Internazionale di Imola e collaboratrice del quotidiano «il manifesto», nel saggio L’arte in preda al possibile. Pratiche di costruzione di comunità (pp. 112, Gli Ori editori, Pistoia 2023, € 16) pubblicato nella collana «I Limoni», diretta da Pietro Gaglianò, si interroga proprio sulle pratiche contemporanee dell’arte relazionale nello spazio pubblico, partendo dal famoso «statement» di Michael Heizer «The work is not put in a place, it is that place».

Carbone ben rilegge il filo storico per arrivare all’attualità, «dove queste pratiche, che sono dialettiche naturalmente e si muovono fluide attraverso confini e definizioni, in metamorfosi organica rispetto a contenuti e soggetti che le agiscono, spesso vengono invece racchiuse in categorie di mercato», spiega. Così da essere facilmente utilizzabili in narrazioni politiche ed economiche da quel turismo culturale così di moda in Italia, basti pensare ai centri storici vampirizzati dal fenomeno dei b&b.

«Nonostante l’arte abbia urlato la sua volontà di non assimilazione al mercato, lontano dagli slogan, dalle mostre pacchetto, dalle biglietterie e dalle vetrine, è incorsa però in un grande paradosso, aggiunge Serena Carbone. Rendersi autonoma la trasforma in un possibile strumento del neoliberismo, di quella politica culturale che ha categorizzato i format attraverso i quali renderla fruibile insieme al patrimonio culturale nostrano».

Pratiche tradotte in bandiere, etichette mercificabili dove l’arte relazionale diventa attrattiva «cool» appetibile da bandi e turisti. Ma ci sono modi e atteggiamenti possibili per evitare tutto ciò, la necrosi in categorie e la loro mercificazione: «Pratiche che negli ultimi trent’anni si sono basate sul continuo riposizionarsi guardando alla comunità, all’individuo, alla società». Carbone cita ad esempio progetti indipendenti, dall’esperienza del collettivo storico di Oreste e di «A cielo aperto» di Bianco-Valente alla School of Narrative Dance di Marinella Senatore, quindi non necessariamente outsider che rifiutano il sistema dell’arte, anzi. Per Carbone, però, la visione è positiva e passa attraverso l’utopia possibile di Henri Lefebvre.

L’arte in preda al possibile - Pratiche di costruzione di comunità,

di Serena Carbone, pp. 112, Gli Ori editori, Pistoia 2023, € 16

Pietro Gaglianò, «Le strade di Latronico», nell’ambito di «A Cielo Aperto» 2021

Altri articoli dell'autore

Con le opere di Rong Bao e Silvia Rosi la sede espositiva all’aria aperta della Pinacoteca Agnelli si arricchisce di quattro nuove installazioni

Ad ottobre, venticinque fotografie in bilico tra realtà e finzione, per un excursus della sua carriera dagli anni Ottanta ai giorni nostri, popoleranno gli spazi di Gallerie d’Italia-Torino

Il programma principale del festival di fotografia comprende anche l’Archivio di Stato, il cortile di Palazzo Carignano e luoghi diffusi in città tra gallerie e spazi culturali

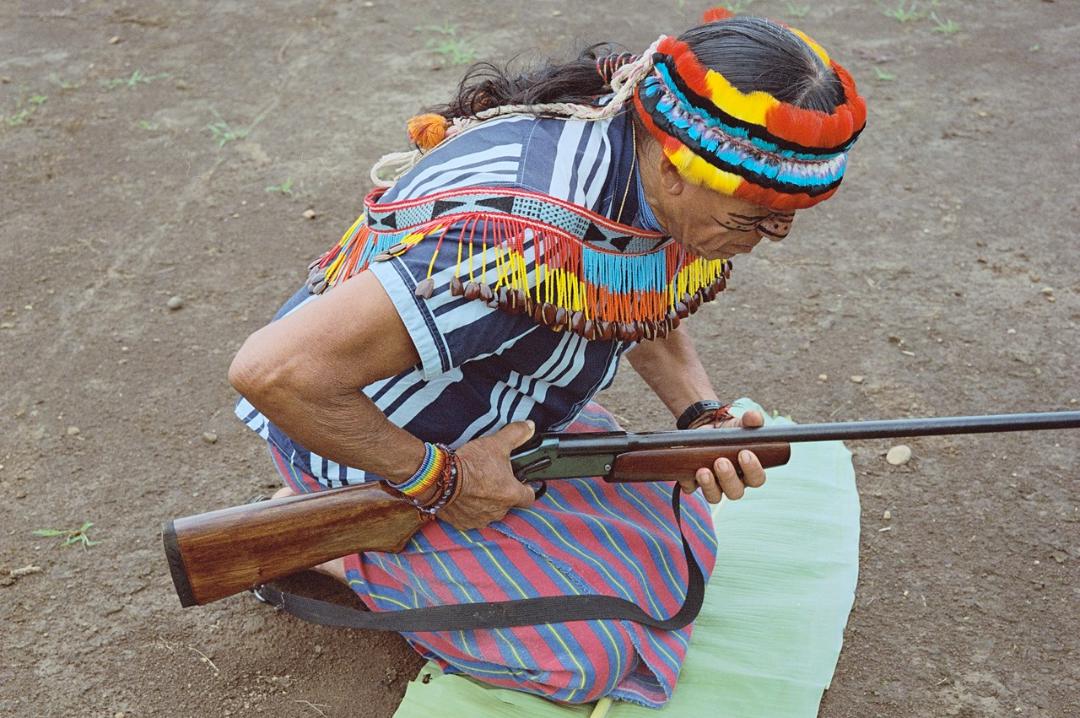

Vincitore del premio 2024, nel nuovo progetto il fotografo boliviano ha lavorato sull’immaginario e sulla rappresentazione che l’Occidente ha creato rispetto alle popolazioni indigene che vivevano in Amazzonia