Verifica le date inserite: la data di inizio deve precedere quella di fine

Jenny Dogliani

Leggi i suoi articoliCome sarà la Torino del futuro? E su che cosa deve puntare per non perdere la sfida? Ce lo racconta Anna Ferrino, brillante torinese, classe 1962, cittadina del mondo, imprenditrice di successo, ceo della Ferrino & c spa, vicepresidente dell’Unione Industriale di Torino e di Teatro Stabile Torino, consigliere di Fondazione Specchio dei Tempi, già vicepresidente della Fondazione CRT e dallo scorso giugno la prima presidente donna della Fondazione per l’Arte Moderna e Contemporanea CRT (carica in cui succede a Fulvio Gianaria).

Con la crisi e la delocalizzazione dell’industria automobilistica, Torino ha riscoperto una nuova vocazione, grazie anche alla spinta delle Olimpiadi. Simbolo e modello di questo profondo cambiamento urbanistico e culturale sono le OGR, inaugurate nel 2017 sulla Spina Centrale, l’ex passante ferroviario lungo 12 km, che collega la parte nord e sud della città, attraversando quattro grandi aree industriali dismesse, riconvertite nell’Innovation Mile, la parte più avveniristica della città.

In Italia abbiamo un patrimonio culturale enorme, la conservazione e la fruizione sono capitoli importanti. Però bisogna guardare al futuro, affrontare i temi culturali con i nuovi linguaggi che oggi si sovrappongono molto più di ieri. L’arte, per esempio, interagisce con il videogaming (molti artisti fanno grafiche per i videogame), per non parlare dell’arte digitale. Le OGR sono un laboratorio molto interessante per la capacità di guardare avanti, parlare linguaggi diversi, contaminare saperi e travasare competenze. La manica Cult si occupa di arte e musica, prevalentemente contemporanee, il transetto centrale ospita Snodo ed è dedicato al food, mentre la manica Tech è la casa di acceleratori, start up, tecnologie o imprese tradizionali che vogliono entrare in un ecosistema più evoluto. In OGR Torino diverse community si possono aggregare intorno a contenuti e pensieri strategici. Non è facile trovare altri esempi simili, soprattutto con queste due anime in dialogo tra loro.

Il Covid-19 ha dato un’ulteriore spinta?

Il web offre una miriade di contenuti. Con la pandemia c’è stata un’accelerazione incredibile, chiunque ha avuto improvvisamente accesso a contenuti di qualità, con piattaforme streaming ovunque nel mondo. È un grande cambiamento culturale accompagnato da una grande voglia di andare alla radice. C’è voglia di informarsi, avvicinarsi alle istituzioni, vivere in prima persona programmi culturali di qualità. È un cambiamento generalizzato che coinvolge tutte le istituzioni, le quali capiscono che esiste un’opportunità di connessione con pubblici lontani e diversificati, di divulgazione, e che c’è fame del contenuto di qualità. Il Politecnico, per esempio, non è più il Politecnico a cui eravamo abituati, apre le porte alla città, racconta quello che fa: la Biennale Tecnologia, per citare un caso, ha un’affluenza incredibile di utenti che poi magari vanno alle OGR, alla Notte dei Ricercatori ecc. Sul nostro territorio ci sono molte più cose di quelle che vengono a galla, grazie anche alle contaminazioni e al mondo dei giovani. Torino è una città laboratorio. Lo è sempre stata. Il limite è la difficolta a connetterci, la poca consuetudine a mettersi in ribalta dei nostri imprenditori e di tutti i soggetti che operano nel territorio.

Ma chi sono oggi gli imprenditori torinesi? Ce ne sono ancora?

Una volta eravamo abituati a poche famiglie molto note e molto presenti sulla governance del nostro territorio. Le famiglie imprenditoriali importanti che svolgono una missione molto inte-ressante sulla città ci sono ancora (vedi i Lavazza, con la Nuvola e il sostegno a tante iniziative cittadine, Ndr). Però non abbiamo più un peso concentrato su pochi nomi, ma una platea di imprenditori, magari anche giovani, con aziende meno grandi ma molto interessanti, capaci di esprimere una leadership nel mercato globale, di internazionalizzarsi con filiali all’estero. Quello che manca a Torino sono più imprese di grandissime dimensioni, che oltre ad avere un impatto molto forte su investimenti e occupazione, hanno un ruolo molto importante di capo filiera. Il nostro tessuto imprenditoriale è al 90-95% di piccole e medie imprese, con un know-how industriale spesso eccellente, dove l’anello debole è la capacità di scalare i propri business. La leadership di aziende molto più grandi e strutturate faciliterebbe anche la crescita della catena di fornitura e sarebbe un’ulteriore valore di contaminazione.

Torino non è abbastanza internazionale?

Deve esserlo di più. In due modi. Uno, attraendo imprese leader globali, con mix di persone di varie nazionalità nei loro organici. Due, crescendo nell’accoglienza: offrire e accompagnare chi sceglie di venire a Torino con percorsi di crescita, educazione, formazione professionale e collocamento nel mondo del lavoro. I contenuti li abbiamo, bisogna pensare a un progetto di coesione e ambizione e a delle scelte di posizionamento, strategiche e di lungo periodo, condivise fra tutti gli stakeholder.

Si dice che un esempio concreto di posizionamento strategico, internazionalizzazione e condivisione fra i soggetti politici e gli stakeholder sia il sistema dell’arte moderna e contemporanea di Torino: un modello virtuoso, studiato e imitato in Italia e all’estero.

È un ottimo esempio di come pubblico e privato possono lavorare insieme per il bene comune condividendo un progetto strategico, aspetto fondamentale quando una città vuole avere un ruolo di leadership in un qualsiasi ambito. Si è creato un connubio di saperi, strategie e azioni che ha portato un ottimo risultato: la visionaria apertura del Castello di Rivoli, eccellenza mondiale tra i musei di arte contemporanea, il ruolo strategico di Fondazione CRT che nel 2000 decide, tramite la Fondazione Arte Moderna e Contemporanea, di supportare con le acquisizioni di opere museali i due musei cardine del sistema arte moderna e contemporanea del nostro territorio, il Castello di Rivoli e la Gam. Tutto nasce da lì, un percorso strategico in cui la Fondazione ha avuto un ruolo centrale. Bisogna dire però che negli anni a Torino sull’arte contemporanea erano stati messi anche tanti fondi pubblici, che ultimamente sono un po’ mancati.

Infatti. I principali motori a sostegno delle iniziative culturali della città sono due fondazioni: la CRT e la Compagnia di San Paolo.

Due eccellenze del nostro territorio che fanno con grande impegno la loro parte. Fondamentale anche il loro ruolo di stimolo a evolvere nelle progettualità, nelle competenze e nell’ascolto. Lavorano al fianco e in armonia con i soggetti politici, le imprese e le istituzioni culturali. Per esempio gli «Stati generali» organizzati due anni fa dalla Fondazione CRT sono stati un’occasione per ascoltare tutti i soggetti del territorio, verificare le linee ed essere tutti più incisivi nelle varie attività. Le fondazioni bancarie però non vanno intese come sostitute della politica. Da 30 anni Fondazione CRT supporta il Piemonte e la Valle d’Aosta con erogazioni e progettualità negli ambiti di Arte e Cultura, Ricerca e Istruzione, Welfare e Territorio. Svolge la propria missione anche attraverso enti strumentali quali Fondazione Arte Moderna e Contemporanea CRT e OGR. Quest’anno Fondazione CRT festeggia 30 anni.

E da 30 anni la Fondazione CRT eroga fondi a vari soggetti museali con la linea Cultura. La Fondazione per l’Arte Moderna e Contemporanea CRT, come ricordava lei uno dei due enti strumentali dedicati all’arte contemporanea (dal 2017 affiancata dalle OGR), è nata nel 2000 con una formula innovativa: una collezione totalmente a disposizione del pubblico (cosa più unica che rara). Fa un lavoro enorme, ma dietro le quinte. Ce lo racconta?

La nostra missione principale è la Collezione, che dà un ruolo unico al nostro ente. Include a oggi 870 opere di 300 artisti. I due nuclei da cui è nata sono quello dell’Arte povera (acquisito da Margherita Stein) e quello della Transavanguardia, le cui opere sono state allestite al Castello di Rivoli per la prima volta nelle due grandi mostre curate da Ida Gianelli nel 2000 e nel 2002. L’intera collezione è in comodato al Castello di Rivoli e alla Gam, i due musei al vertice del sistema dell’arte contemporanea torinese, ed è gestita dai loro direttori. La collezione costituisce l’identità di un museo, favorisce le relazioni con importanti istituzioni internazionali e facilita l’organizzazione e la programmazione delle mostre. Così diventa anche ambasciatrice di Torino nel mondo.

E nel mondo Torino si è fatta conoscere, crescendo molto anche sul fronte turistico. Ma è importante pensare anche al pubblico locale e le vostre attività educative hanno un impatto culturale forte, riconosciuto e molto apprezzato.

È fondamentale avvicinare l’audience locale. L’arte contemporanea ha bisogno di mediazione culturale e di chiavi di lettura semplici, ma coinvolgenti. Noi operiamo in sinergia con le istituzioni del territorio lavorando per target e fasce di età: ZonArte, ad esempio, è il progetto dedicato ad attività per bambini e famiglie che coinvolge i dipartimenti educazione di tutti i musei di arte contemporanea del territorio; OGR YOU è nato per educare alla complessità della cultura i giovani adulti; il Public Program, invece, apre le porte della divulgazione al target più ampio 25-over60. Penso inoltre sia importante pensare a progetti trasversali per coinvolgere sempre di più il mondo degli studenti, e in tal senso la presenza del nostro comitato scientifico, presieduto da Rudi Fuchs, può rappresentare un’opportunità preziosa di scambio e condivisione anche con le istituzioni che i suoi membri rappresentano: Manuel Borja-Villel (direttore del Museo Reina Sofía di Madrid), Francesco Manacorda (direttore artistico della V-A-C Foundation a Mosca e Venezia), Beatrix Ruf (direttrice di Hartwig Art Foundation Amsterdam e Garage Museum di Mosca), Nicholas Serota (presidente dell’Arts Council England), Carolyn Christov-Bakargiev (direttrice del Castello di Rivoli) e Riccardo Passoni (direttore della Gam).

Nel sistema torinese dell’arte c’è un bel numero di donne presidenti: lei, Evelina Christillin, Patrizia Sandretto Re Rebaudengo, Francesca Lavazza, Paola Gribaudo e Beatrice Merz.

Torino ha tantissime donne ed è bellissimo questo. È un valore aggiunto, non tanto per un tema di genere, quanto per le loro capacità e competenze.

La Ferrino è un’istituzione nell’ambito dello sport all’aria aperta. Quanto sono importanti e presenti il tema ambientale e il rapporto uomo-natura nello sviluppo di una città coronata da colline e montagne olimpiche?

Sono fondamentali. La volontà è sul tavolo, era presente in entrambe le proposte avanzate in campagna elettorale dai due candidati sindaci della città. Torino si presta bene, con il bacino di colline e montagne anche se, purtroppo, abbiamo una conformazione geografica che ci penalizza, trattenendo l’inquinamento. Aziende, fondazioni, istituzioni, vogliono tutti fare la loro parte, c’è una grande consapevolezza di quanto sia cruciale per il futuro. È un argomento di grande coralità. Va accelerata la formazione di competenze specifiche per accompagnarci in questo cambiamento. È una materia interessante per i giovani, ci sono pochi progetti di formazione e tante opportunità lavorative.

È uno dei driver su cui puntare?

Basta guardare i rendering del Lungo Po di Torino Stratosferica, chi non vorrebbe vivere in una città così? Bisogna scegliere i driver fondamentali e usare le risorse disponibili sui progetti che possono avere un ritorno importante, essere aperti a nuove visioni e lavorarci.

Ci sono altri driver?

C’è sicuramente la formazione. Pochi di noi sanno quali saranno le professioni più richieste fra 5, 10, 15 anni. È importante sviluppare delle competenze trasversali con cui adattarsi ai cambiamenti. Ormai la formazione prosegue tutta la vita. Torino deve fare un grande patto educativo per accompagnare il cittadino in un cammino virtuoso di crescita, di consapevolezza di cittadinanza, con un percorso di educazione volto alle nuove professioni. I programmi educativi sono spesso più lenti delle esigenze delle imprese, bisognerebbe sincronizzare meglio le necessità che emergono dalle aziende, dai satelliti di innovazione come le OGR, per accelerare un processo di educazione e crescita che sfoci in un’occupabilità, cercando di trattenere il più possibile i giovani che si formano a Torino.

A Torino si vive bene?

Torino è una città con un rapporto tra costi e qualità di vita molto efficiente, però per mille motivi, tra cui la scarsa contaminazione con il mondo esterno, ha una limitata attrattività per i talenti, o comunque circoscritta ad alcuni esempi virtuosi, ma non generalizzata. Cercare di essere attrattivi per i giovani è una grande sfida del nostro territorio. È un lavoro di squadra, di cultura dell’impresa e del territorio, bisogna evolvere molto rapidamente verso un assetto da Centro Europa.

Ha idea di come sarà Torino fra 15-20 anni?

Ha tutte le carte per vincere la sua partita. Sappiamo di poter fare bene, dobbiamo ritrovare un po’ di orgoglio e di energia. La tradizione sia un ponte verso l’innovazione, non la celebrazione del passato. I territori devono funzionare in un progetto di «sistema Paese». Bisogna uscire dalla scala territoriale, guardare su scala nazionale ed europea. Finché si è gelosi e chiusi nel proprio territorio, più di tanto non si cresce. È un cambiamento culturale profondo e per farlo bisogna investire tanto sulle nuove generazioni, perché sono molto più aperte a questi temi, smart e capaci di lavorare in team.

Anna Ferrino, neopresidente della Fondazione per l’Arte Moderna e Contemporanea CRT. © Michele d'Ottavio

Altri articoli dell'autore

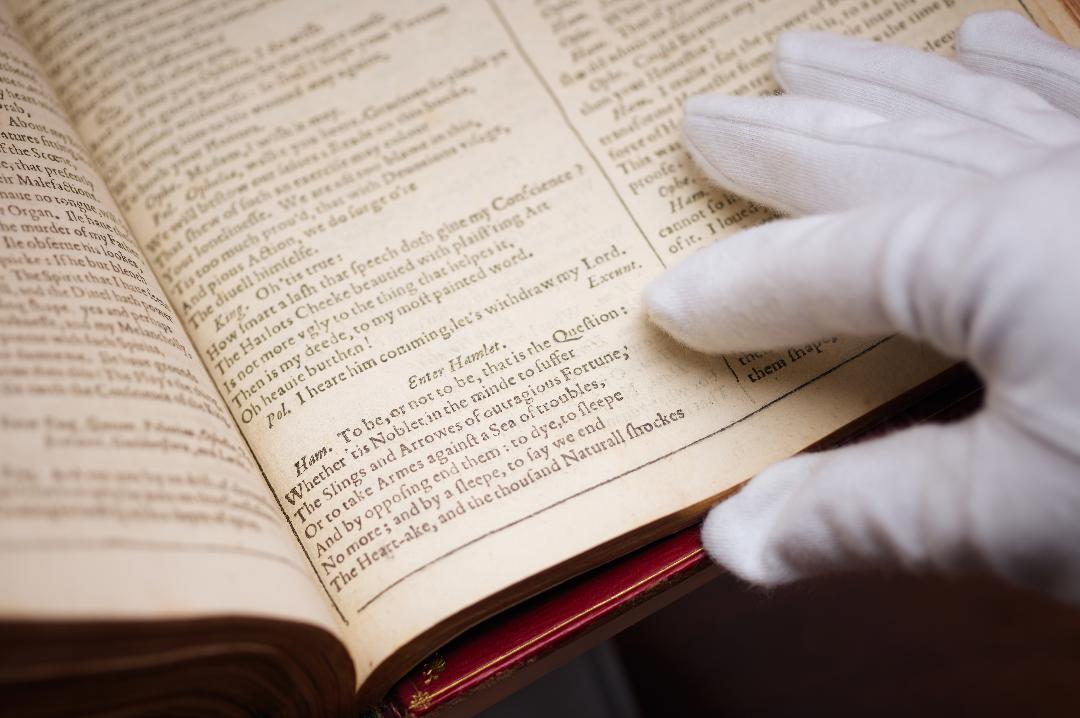

All’incanto il 23 maggio a Londra da Sotheby’s la raccolta completa con un esemplare di tutte e quattro le pubblicazioni risalenti al XVII secolo. È stata ricomposta nel 2016: l’ultima possibilità di acquistare integralmente la serie risale al 1989

Quaranta opere tra dipinti, sculture, stampe e grafiche arrivano all’asta per la prima volta. E c’è anche un omaggio a Martin Luther King e il no alla liberalizzazione delle armi

Chiude con un totale di oltre 900mila sterline l’asta online di Bonhams «British Cool», tra i top price anche la stampa più cara firmata da David Hockney

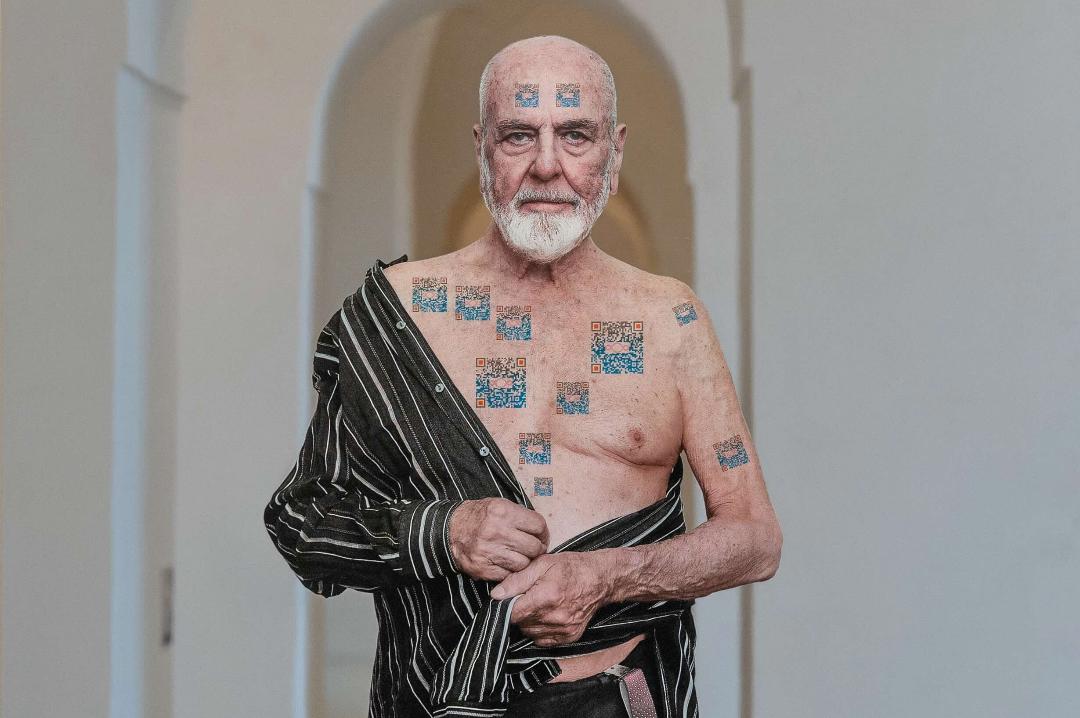

Fino all’1 settembre prosegue alla Reggia di Caserta la grande personale di Michelangelo Pistoletto con lavori dal 1969 a oggi, uniti dalla capacità di innescare attraverso l’arte una trasformazione responsabile della società, missione condivisa anche dal museo ospitante