Verifica le date inserite: la data di inizio deve precedere quella di fine

Jenny Dogliani

Leggi i suoi articoliÈ nata a Ridgewood nel New Jersey, nel 1957, padre bulgaro naturalizzato americano, madre italiana, doppio passaporto. Carolyn Christov-Bakargiev, l’esordio da giornalista, poi il rapporto sempre più stretto con gli artisti e la carriera da curatrice, internazionale, è direttrice uscente del Castello di Rivoli (lo è stata anche della Gam), le succederà Francesco Manacorda, in carica dal primo gennaio prossimo. Lunghissimo l’elenco di mostre, saggi e progetti legati al suo nome. È inoltre docente alla University of Applied Sciences and Arts a Basilea, ha tenuto seminari a Harvard, al Royal College di Londra, al Getty Institute e all’università di Delhi in India e alla Tsinhua University in Cina. Non ha mai (ancora, chissà...) diretto una Biennale di Venezia, ma è tra i pochissimi eletti ad avere diretto una delle 15 edizioni di documenta a Kassel (nel 2012), la seconda e ultima donna ad avere assunto l’incarico dal 1955 a oggi.

Com’è arrivata a Torino?

Mia mamma era piemontese di Tortona, aveva studiato a Torino alla Facoltà di Lettere e Filosofia. Quando sono arrivata per la prima volta a Torino nel 2001, come capocuratore al Castello di Rivoli sotto la direzione di Ida Gianelli, per me significava anche entrare in contatto con un pezzo di storia di una parte della mia famiglia.

Ha visto cambiare la città?

Non si conosce mai troppo bene Torino, è una città dove molte cose non sono esplicitate in maniera evidente. Sono stata al Castello di Rivoli dal 2001 al 2023 (come capo-curatrice prima e direttrice poi): due decenni in cui è cambiato il mondo, non solo Torino. Il grande sogno della riconversione della città, da polo industriale, quale era stato con la Fiat, a polo culturale, un progetto che dovette molto al piano proposto da Fiorenzo Alfieri e Giampiero Leo, è effettivamente avvenuto, ma non è stato sviluppato come avrebbe potuto esserlo.

Per quali ragioni?

Prima di tutto perché le residenze sabaude non sono state messe in una rete «reale», concreta ed effettiva, che rispettasse l’autonomia identitaria e la proprietà differente di ciascuna di esse e che riuscisse a comunicare al mondo questi castelli, questa corona delle delizie attorno a Torino. È stata un po’ un’occasione mancata. È una faccenda che potrebbe essere ripresa, ma è spinosa: questa rete si profilava come una struttura gerarchica di residenze sotto Venaria, mettendo per esempio in posizione subordinata anche il Castello di Rivoli, che è stato il primo museo d’arte contemporanea in Italia ed è tuttora uno dei più importanti e che era già dotato di bookshop, caffetteria, laboratori, biblioteca e quant’altro.

Però la rinascita è andata avanti ugualmente.

C’è stato un fiorire di altre istituzioni, la Pinacoteca Agnelli, la Fondazione Sandretto Re Rebaudengo, la Fondazione Merz, le OGR, più recentemente le Gallerie d’Italia e Camera; e poi c’era la storica Gam e ora anche il Mao che fanno il contemporaneo: una moltiplicazione di spazi che ha dato ricchezza e varietà al sistema torinese. Nessuna città al mondo è importante se ha solo uno, due o tre musei, ne deve avere decine per essere grande. Si devono creare concorrenza sana e pluralità. Questa conversione a un’economia della cultura ha creato attrazione per i turisti, ma non ha probabilmente portato i frutti sperati di una ricaduta piena sul territorio.

Che cosa bisogna fare per crescere ancora?

C’è una possibilità di crescita turistica potenzialmente enorme. Oggi si cercano posti meno noti, non tutti vogliono andare a Firenze, Venezia o Roma. Si tratta però di un potenziale che non riguarda solo Torino, ma il rapporto tra la città di Torino e il Piemonte. Le tendenze attuali del turismo sono dettate da viaggiatori ecologisti, alla ricerca di un nuovo e migliore equilibrio tra natura e cultura che possa risolvere i problemi del cambiamento climatico e mitigare il senso di colpa associato. Creare nuovi e migliori rapporti con l’ambiente non significa però necessariamente decentralizzare un museo, ma significa far nascere fuori dalla città nuovi elementi legati all’arte.

E gli esempi non mancano.

Nel 1983 è nata ad Alba la Fondazione Ferrero, nel 1998 a Biella la Fondazione Pistoletto. Poi è arrivata la Fondazione CRC (nata dalla fusione tra la Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo e la Fondazione CR Bra Ndr), che è stata un grandissimo motore per lo sviluppo dell’arte a livello locale, operando attraverso acquisizioni, mostre, commissioni di opere nel territorio, come quelle realizzate con il Castello di Rivoli da Suzanne Philipsz, Olafur Eliasson, Pistoletto e Otobong Nkanga. Nel 1995 Patrizia Sandretto ha istituito una sede della sua Fondazione a Guarene estendendola, nel 1997, con un parco di sculture. C’è la Collezione La Gaia di Matteo Viglietta a Busca, ci sarà il nuovo museo che Massimo De Carlo sta costruendo sottoterra nel Monferrato. Il fenomeno della conversione culturale di Torino sta riprendendo con il rapporto tra centro e periferia, con questa rete di luoghi che va implementata anche con i musei torinesi che potrebbero, per esempio, prestare opere nel territorio; perché il Museo Egizio non dovrebbe avere una sede da qualche altra parte?

Molte delle fondazioni che lei ha citato si trovano tra l’altro nel paesaggio vitivinicolo Unesco (Langhe, Roero e Monferrato).

La combinazione tra vino, tartufi e arte è ideale. Visto che qui non si possono vedere tante opere del passato come succede in Umbria e in Toscana, allora bisogna diventare l’Umbria e la Toscana di 200 anni fa e lo si diventa commissinando opere per la campagna e i luoghi significativi del territorio.

Politecnico, OGR, Thales Alenia Space... l’innovazione di Torino guarda anche alla scienza e alla tecnologia.

Ci sono delle realtà pazzesche. Per esempio Newcleo, una società lanciata nel 2021 che si occupa di ricerca su energia e tecnologie nucleari pulite e sicure, usando, tra l’altro, gli scarti nucleari, quindi producono energia mentre ripuliscono il mondo dalle scorie radioattive. A Torino vive uno degli scrittori di fantascienza più incredibili, Bruce Sterling.

La città dovrebbe essere più attrattiva?

Friedrich Nietzsche adorava Torino perché è supremamente «inattuale», e ci può essere un maggiore anonimato... Ci sono molti edifici ex industriali abbandonati, capannoni e spazi simili; bisognerebbe incoraggiare scrittori, musicisti, artisti, compositori e intellettuali a venire a vivere in città, magari offrendo gratuitamente spazi per i loro studi o proponendo agevolazioni fiscali: Berlino è cresciuta perché tutto lì costava poco, così gli artisti sono andati a vivere lì, se si creasse questo hub di persone che vengono a vivere qui, si creerebbe una civiltà internazionale/globale che potrebbe succedere a quella generazione dell’Arte povera.

E la «competizione» con Milano?

Certo, Milano è un grande hub per l’arte contemporanea, ma gli artisti non possono andare a vivere lì perché costa troppo, Torino è molto vicina sia a Milano sia a Malpensa, ci vorrebbe un po’ di lungimiranza, l’alta velocità anche la notte tra Torino e Milano, così da diventare un po’ la Santa Monica di Milano. Il problema del trasporto c’è anche a livello locale, non c’è (ancora, Ndr) la metropolitana da Torino a Rivoli. Bisogna incrementare i trasporti, coltivare l’idea di portare il museo in città sarebbe invece un errore gravissimo. La politica dovrebbe pensare almeno 10, 15 anni avanti, per fare cambiamenti che abbiano un impatto reale.

Dal punto di vista culturale, Torino è una città all’avanguardia? È lambita dalla grande ondata postcolonialista?

Il problema di Torino è anche un problema americano ed europeo, quello di fare un’autocritica su tante cose e di darne una nuova lettura.

Ma Torino si identifica molto con l’Arte povera, come si posiziona in questo dibattito?

La metamorfosi, la continuità natura-cultura, la non distinzione fra artificiale e reale in questa continuità ci porta dagli etruschi a Bernini a Penone a Otobong Nkanga. Bisogna quindi mostrare questa capacità che ha l’Arte povera di generare degli immaginari, dei mondi, che moltissimi artisti a livello globale stanno esplorando sulla materia, la trasformazione della materia chimica, l’energia. Il tema dell’energia è fondamentale nella nostra era ipertecnologica. Torino e l’Arte povera si devono riposizionare non come una cosa vecchia ma come parte/elemento che ha generato i dibattiti attuali tra l’altro non c’è nessuna negatività e nessun pregiudizio nel mondo contro l’Arte povera, non fa parte di un passato con il quale si ha la necessità di rompere e non ha mai voluto rompere con il passato. Quando mi complimentavo con Luciano Fabro per «I piedi», mi rispondeva: «Hai mai visto un candelabro barocco?». O come mi diceva sempre Boetti: «Io metto al mondo il mondo».

E da un punto di vista espositivo com’è Torino? Ricordo una bellissima Triennale Torino Tre Musei, interrotta dopo solo due edizioni, la prima fu nel 2005.

Che peccato! L’avevo inventata io con Ida Gianelli (allora direttrice del Castello di Rivoli, Ndr), si dovrebbe fare di nuovo, serve poco, una base di budget sui 700- 800mila euro e un po’ di fund-raising per raddoppiarla. Un vero peccato averla abbandonata.

Il sistema dell’arte torinese deve molto ad Artissima?

Artissima è una fiera fantastica, di medio prezzo, attira collezionisti e galleristi giovani, non è una megafiera con prezzi molto alti, come Basilea o Frieze, e va bene così, è una fiera per giovani. Però se tu inventi Artissima in un posto dove non c’è il Castello di Rivoli, la GAM, gli artisti dell’Arte povera ecc. gli internazionali non vengono: non è la fiera che traina il museo. Il collezionista va alle mostre della Fondazione Sandretto, al Castello di Rivoli, alla GAM, alla Fondazione Merz, alla Pinacoteca Agnelli, nella galleria di Franco Noero e lo combina con Artissima. Artissima è un fantastico partner, ma non è lei a trainare la città, è fifty fifty.

Bisognerebbe bissare in primavera con un altro grande evento catalizzatore? Nel 2024 debutterà il nuovo festival della fotografia.

Servono sempre eventi. Essendo una contemporaneità, per me la fotografia non è un genere artistico, ma una delle tecniche che usano gli artisti, però si può fare un festival di fotografia tipo Arles, perché no. Bisogna tentare le cose.

Le Gallerie d’Italia - Torino hanno tentato con successo questa scommessa.

Sono legate all’immagine fotografica, mi piacciono molto. È anche visionario un museo sottoterra, molte cose saranno sottoterra in futuro, purtroppo... in cam- pagna, sottoterra e su Marte, chissà. È un’anticipazione, un esercizio. Non è mica detto che non vivremo su Marte, Elon Musk ha venduto la super villa a Santa Monica per vivere in una casetta da 45mila dollari nel Texas, è una sperimentazione di possibile vita futura.

Come si immagina il futuro?

Io mi occupo di arte perché gli artisti si buttano con l’intuizione e immaginano, immaginano mondi futuri e qualche volta hanno ragione. Jules Verne e Leonar- do da Vinci, per esempio, hanno inventato un sacco di cose che dopo si sono fatte. YouTube è un protocollo di upload e download inventato da un artista. Per esempio non sono sicura che gli Stati nazionali esisteranno ancora, nonostante abbiano dei vantaggi molto importanti: la cura delle nazioni, delle persone, le valute, l’avere una banca centrale che regola la valuta e il tasso di sconto, sono cose fondamentali per gestire o non avere crisi economiche spaventose, disoccupazione, morti di fame. Ma si stanno indebitando, bisogna seguire i soldi per capire la storia. Adesso abbiamo Stati nazionali molto deboli economicamente e con poche risorse perché la ricchezza si sta concentrando in poche mani e la maggior parte della ricchezza è legata alla tecnologia digitale. Persone come Elon Musk possiedono la nostra economia, senza i 1.584 satelliti di Starlink non funzionerebbe nulla nel mondo, dalla prenotazione alla ASL al taxi, al GPS.

Dovremmo investire di più nell’innovazione e conoscenza digitale e tecnologica.

I problemi di Torino sono gli stessi di tutto il globo nord del mondo. Torino per fare bene dovrebbe creare delle Think tank di intellettuali che possano pensare insieme il mondo futuro, immaginare progetti e progettualità con scienziati, artisti, gente tech. Le OGR cercano di farlo, un po’ anche la Fondazione Agnelli, ma bisognerebbe farlo in modo sistematico.

Progetti per il suo futuro invece?

Farò la giovane curatrice indipendente.

Particolare di un ritratto di Carolyn Christov-Bakargiev. Foto Andrea Guermani

Altri articoli dell'autore

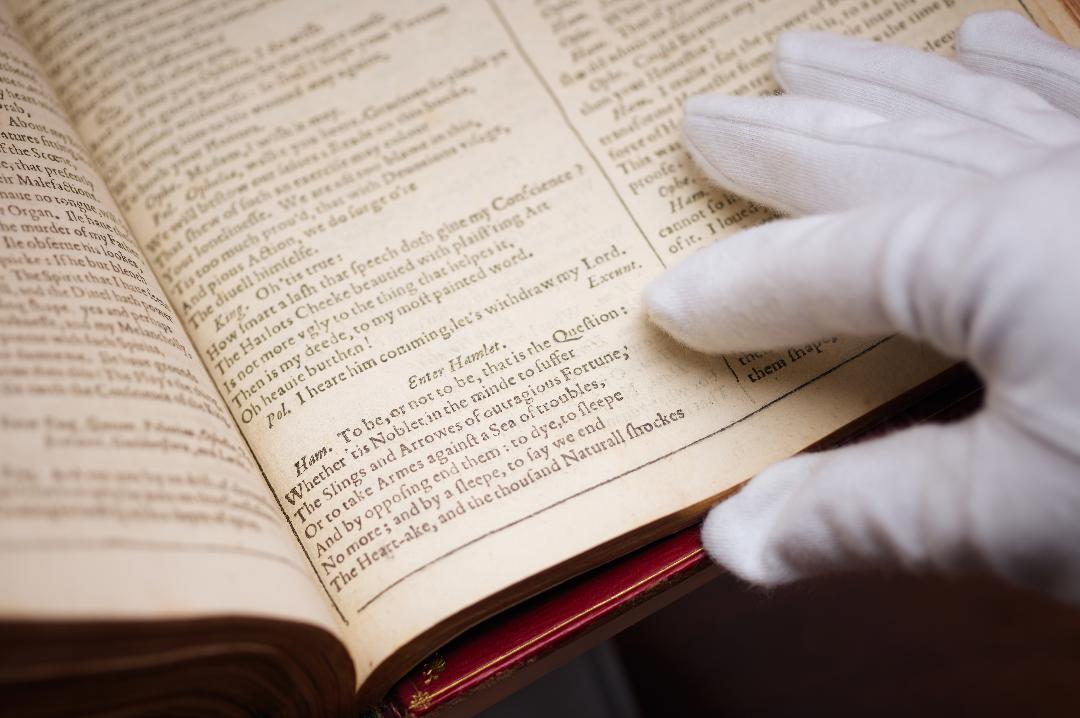

All’incanto il 23 maggio a Londra da Sotheby’s la raccolta completa con un esemplare di tutte e quattro le pubblicazioni risalenti al XVII secolo. È stata ricomposta nel 2016: l’ultima possibilità di acquistare integralmente la serie risale al 1989

Quaranta opere tra dipinti, sculture, stampe e grafiche arrivano all’asta per la prima volta. E c’è anche un omaggio a Martin Luther King e il no alla liberalizzazione delle armi

Chiude con un totale di oltre 900mila sterline l’asta online di Bonhams «British Cool», tra i top price anche la stampa più cara firmata da David Hockney

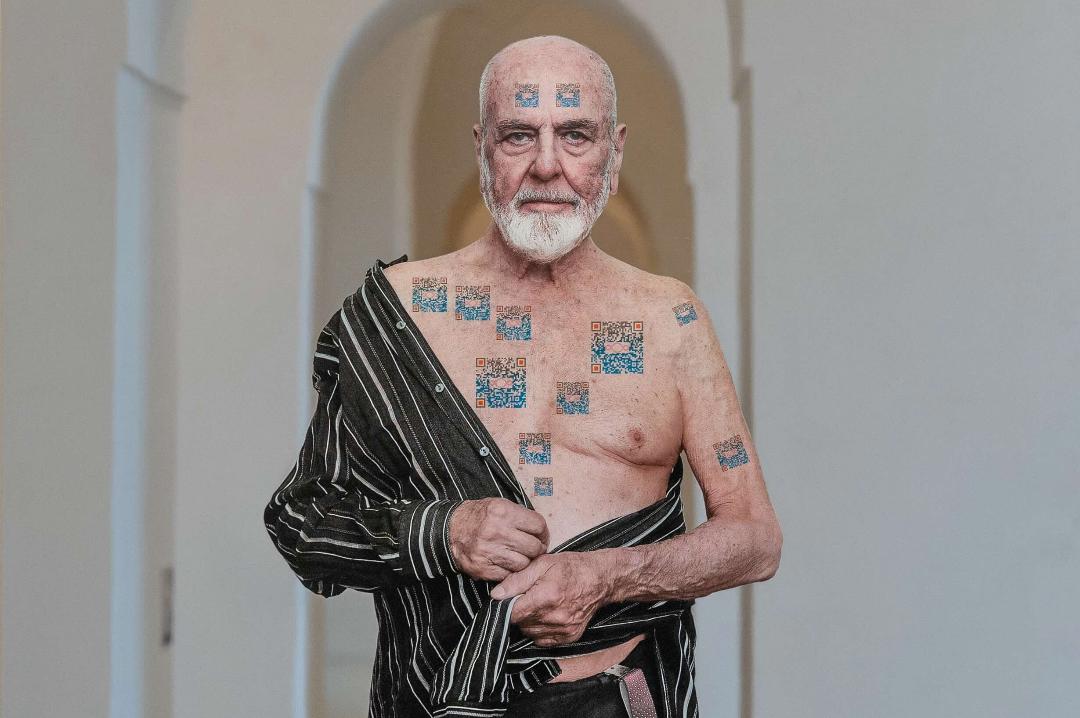

Fino all’1 settembre prosegue alla Reggia di Caserta la grande personale di Michelangelo Pistoletto con lavori dal 1969 a oggi, uniti dalla capacità di innescare attraverso l’arte una trasformazione responsabile della società, missione condivisa anche dal museo ospitante