Verifica le date inserite: la data di inizio deve precedere quella di fine

Laura Lombardi

Leggi i suoi articoliFirenze. Torna a San Lorenzo la tavola Martelli con «L’Annunciazione» di Filippo Lippi, dopo il restauro iniziato nel novembre 2014 e concluso nello scorso maggio, promosso e finanziato dall’Associazione non profit Friends of Florence, grazie al dono di Janet e Jim Dicke II, Anne e Rob Krebs, Nancy e Jeff Moreland e The Jay Pritzker Foundation.

L’intervento complesso, affidato a Lucia Biondi e, per la parte lignea, a Roberto Buda (già autori del restauro dell'«Adorazione di Annalena» della Galleria degli Uffizi nel 2009), sotto la direzione di Monica Bietti, per la Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio per le province di Firenze, Pistoia e Prato, è stato l’occasione di un’indagine molto approfondita dell’opera, con l’avvicendarsi nel laboratorio della Biondi di studiosi di fama internazionale. Si sono chiariti così, almeno in buona parte, numerosi aspetti riguardanti la tecnica esecutiva, per la quale fondamentali sono state le indagini diagnostiche che hanno visto il coinvolgimento dell’Opificio delle Pietre Dure di Firenze, dell’Istituto Nazionale di Ottica, del Consiglio delle Ricerche di Firenze e di Ottaviano Caruso. Ma il restauro ha anche riacceso il dibattito sulla storia del dipinto, la sua iconografia e committenza, tutti temi cui sarà dedicato un convegno di studi nel 2017.

Fin dagli inizi del Cinquecento, le fonti concordano nel descrivere la tavola di Filippo Lippi situata in quella cappella degli Operai, poi dei Martelli, nella basilica: i tre stemmi in mezzo alla volta della cappella sarebbero, secondo Giuseppe Richa (1757) quelle delle famiglie, Taddei, Aldobrandini, Martelli che nei tempi dell’innovazione della chiesa ne erano appunto gli Operai. Tuttavia un interrogativo fondamentale emerso dal restauro è la ragione per la quale l'«Annunciazione», la cui scena è concepita secondo una prospettiva unitaria, sia in realtà divisa al centro, composta da due scomparti separati e quindi, essendo questi stati preparati in bottega separatamente, anche soggetti nel tempo a diversa conservazione: le due tavole (ciascuna di cm 93,1 sinistra e 92,8 destra) tratte presumibilmente da uno stesso tronco di pioppo, sono poi composte a loro volta da due assi, connesse tramite una serie di chiodi e farfalle antiche.

L’ipotesi che l’«Annunciazione» potesse costituire due ante d’organo, o di armadio, cade di fronte all’assenza di manomissioni e/o cambiamenti del supporto; inoltre la tavola rientra in una cornice, sì ridipinta nell’Ottocento, ma antica, con tracce d’oro originali (Christa Gardner von Teuffel nel 2014 afferma addirittura si tratti dell’unico dipinto quattrocentesco ancora in chiesa recante la cornice originale, secondo le indicazioni brunelleschiane); perfino la predella, eseguita da un’unica asse con le tre scene di san Nicolò separata da un originale elemento verticale dorato, è parte solidale con il resto della cornice.

Questi dubbi non possono trovar facile risposta, data la mancanza di documenti riferiti alla committenza specifica dell’opera, che la critica assegna a Niccolò Martelli, uno dei patrocinatori della ricostruzione della basilica laurenziana e strettamente legato alla famiglia Medici. Il nome di Niccolò trova però ostacolo nella datazione generalmente riconosciuta alla tavola, cioè fra la fine del terzo decennio e gli inizi del quarto decennio, essendo questi morto nel 1425; tuttavia Niccolò, come si legge nelle notizie storiche della famiglia redatte in forma manoscritta da Iodoco del Badia nel 1868, lascia l’obbligo di compimento della sua cappella ai figli. Ciò troverebbe conferma nella scelta del soggetto della predella che si lega al santo eponimo del genitore scomparso. Tra i figli di Niccolò, tutti ricchissimi mercanti legati ai Medici e alla politica del momento, Roberto, in particolare, fu amico di Cosimo il Vecchio e di Lorenzo il Magnifico, committente di Donatello, e vicino a papa Eugenio IV e priore dal 1439 al 1446. L’iconografia, con la presenza di due ulteriori angeli, si riferisce a testi patristici nei quali essi sono testimoni dell’Incarnazione (sant’Ilario, Origene, san Gregorio Nazianzeno), mentre la posa della Vergine, sorpresa e turbata dall’annuncio dell’arcangelo Gabriele, ci riporta al Vangelo di san Luca e al Protovangelo di Giacomo; in quest’ultimo troviamo anche la brocca d’acqua che si riferisce all’atto compiuto da Maria nell’hortus conclusus sullo sfondo (dov’è la fonte della vita), e quindi alla purezza della Vergine, alla sua umiltà, complemento del rituale eucaristico (richiamato dalla vigna) in cui acqua e vino rappresentano la duplice natura umana e divina di Cristo.

Dal punto di vista compositivo l’impianto rappresenta assieme alla pala di San Marco dell’Angelico, il primo esempio di prospettiva centrale con un unico punto di fuga, secondo precetti di Leon Battist aAlberti, cui Lippi dà risalto tramite il bilanciamento dei colori e le quinte teatrali degradanti dal primo piano allo sfondo. Nella predella con le storie di san Niccolò, dove le ridipinture presenti rendevano difficoltoso il confronto con il dipinto principale, la critica più recente riconosce la mano di pittori della bottega del Lippi, discutendo fra il Maestro di Pratovecchio (Rowley, 2011) e Fra Carnevale (De Marchi, 2004).

Tra i restauri degli ultimi decenni, documentati anche da foto e lastre fotografiche dai primi del Novecento, più rilevante è apparso quello condotto tra il 1911 e il 1916 da Fabrizio Lucarini, uno dei più noti restauratori attivi a Firenze; tuttavia proprio l'intervento di Lucarini è stato causa di alcuni seri problemi conservativi, con numerosi distacchi e sollevamenti del colore provocati dalla manomissione del supporto con l’applicazione di traverse in metallo, rivelatesi nel tempo troppo rigide e causa della fragilità della pellicola pittorica. Le traverse sono state dunque sostituite da Roberto Buda con altre in legno più elastiche e opportunamente calibrate. Lucia Biondi ha condotto poi l’accurata campagna di fermature del colore e le successive operazioni di restauro, in particolare la pulitura della superficie dipinta, ma anche le stuccature e il restauro delle le lacune causate dalle bruciature della candele; la vernice protettiva e i ritocchi del vecchio restauro, vistosamente scuriti, offuscavano l’impeccabile pittura di Lippi, il quale, nota la Biondi era «in grado di padroneggiare la tecnica tradizionale di pittura a base di tempera d’uovo ottenendo effetti di trasparenza e intensità cromatica inusitati». Una tecnica così preziosa e particolare tale da richiedere, prosegue la Biondi «la scelta accurata dei materiali e della loro applicazione e soprattutto la tendenza a limitare il più possibile il nostro intervento».

L’esito del restauro ci permette di ritrovare quei valori di luminosità e rigore prospettico che caratterizzano l’arte di Filippo, e tra i recuperi di particolari prima illeggibili vi sono le aureole originali o alcuni dettagli di notevole realismo nelle scenette della predella, la parte più rovinata e ridipinta, come le tre sfere dorate nella storia centrale dell’«Elemosina» o il viso del terzo condannato nell’episodio di sinistra con l’«Esecuzione».

Monsignor Marco Viola, rallegrandosi per l’importante ricollocamento della tavola di Lippi nella sua sede originaria, annuncia che la prossima sfida per l’Opera Medicea Laurenziana sarà il restauro del campanile della Basilica.

Articoli correlati:

In cura la Pala Martelli

«L'Annunciazione» di Filippo Lippi dopo il restauro. Foto di Ottaviano Caruso

Predella, storie di sinistra dopo il restauro. Foto di Ottaviano Caruso

Altri articoli dell'autore

Per il riallestimento del Salone nel Museo del Bargello, su quasi 2mila metri quadrati di superfici, pareti, volte, decorazioni architettoniche (costoloni e balze) ed elementi lapidei, sono state coinvolte professionalità interne ed esterne al museo

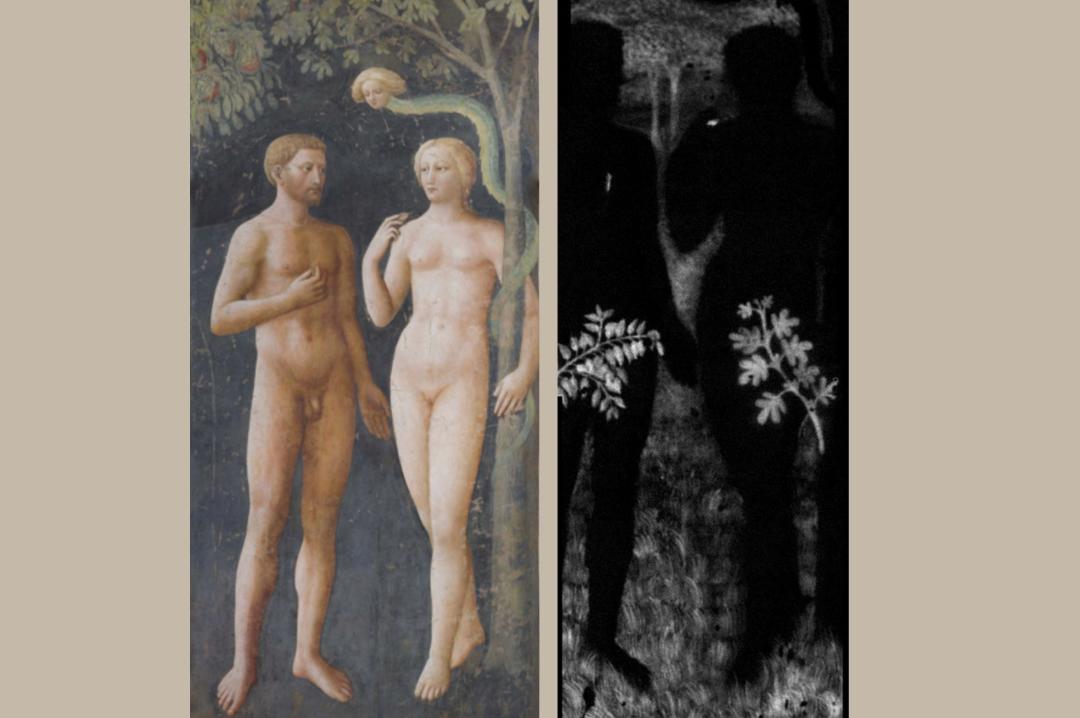

Strumentazioni avanzatissime svelano inattesi dettagli sotto la superficie pittorica: un convegno in corso a Firenze conferma come l’aspetto conoscitivo della tecnica sia fondamentale per la lettura del contenuto dell’opera, aprendo un nuovo capitolo di studi

In due giornate di convegno, il 15 e il 16 aprile, si farà il punto su quanto è emerso in quattro anni di analisi diagnostiche e restauri degli affreschi di Masolino, Masaccio e Filippino Lippi nella Chiesa di Santa Maria del Carmine

Il progetto, affidato a Too Studio, è stato presentato oggi, 9 aprile. Obiettivo: un polo museale, aperto dal 2027, per accogliere la collezione della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca (e non solo)