Verifica le date inserite: la data di inizio deve precedere quella di fine

Laura Lombardi

Leggi i suoi articoliLa «Gioconda» di Leonardo non è sempre stata un’opera «cult» così com’è oggi. L’entusiasmo e l’aura che circondano il ritratto di Monna Lisa maturano nel XIX secolo, quando il dipinto accende l’immaginazione di artisti e letterati. Proprio in quella temperie culturale, il 3 maggio 1879 a Firenze, Frederick Stibbert acquista presso l’antiquario Valmori una copia della «Gioconda» per destinarla al grande salone della quadreria della sua dimora, poi donata al Comune di Firenze e oggi museo diretto da Enrico Colle.

L’opera proveniva dalla collezione Mozzi del Garbo di Firenze, andata all’asta pochi giorni prima e nel cui inventario il dipinto figura dall’inizio dell’Ottocento. Citato prima come opera di Leonardo e poi come copia, è considerata ad oggi tra le più antiche e pregevoli sia da un punto di vista stilistico, sia per la fedeltà con l’originale concluso a Firenze nel 1506.

La «Gioconda Stibbert» è da poco tornata nella casa museo dopo il restauro di Daniele Rossi con Gloria Verniani e il suo staff, finanziato da Amici Museo Stibbert e Lions Club Firenze Poggio Imperiale e sostenuto da Gagliani Assicurazioni. A collocare ai primi anni del Seicento l’esecuzione del dipinto è stata la natura dei materiali e dei colori rilevati in occasione del restauro: il blu di cobalto, detto smaltino, e quindi vetro colorato e macinato, il rosa dell’incarnato, la biacca, le ocre gialla e rossa, la tela utilizzata e la preparazione rossastra, nonché la craquelure superficiale.

La condotta pittorica è molto delicata, specie nel volto della donna. Piccole varianti sono nella decorazione della scollatura della veste e nella semplificazione delle pieghe delle maniche, come anche nel paesaggio, dove sono appena accennati i basamenti in scorcio con un frammento di colonne sulla balaustra in pietra serena. Per ricreare lo sfumato leonardesco e ottenere i passaggi chiaroscurali, l’ignoto artista usa il corpo a corpo e la velatura. Nel corso del restauro è stato scelto di conservare la preparazione a gesso e colla stesa sulla tela di rifodero nell’Ottocento per ripristinare le dimensioni originarie del dipinto che erano state rifilate in precedenza.

È riemersa inoltre traccia di ridipinture con colori a olio sul cielo sulle montagne sul fiume e sul ponte, zone probabilmente consunte da precedenti puliture. Il dipinto è stato poi montato su nuovo telaio in legno di pioppo con sistema di espansioni a forcella, prima di procedere alla fase finale di stuccatura delle mancanze e dei bordi perimetrali e alla reintegrazione pittorica.

La Sala della Quadreria con il dipinto ai tempi di Stibbert

Altri articoli dell'autore

Per il riallestimento del Salone nel Museo del Bargello, su quasi 2mila metri quadrati di superfici, pareti, volte, decorazioni architettoniche (costoloni e balze) ed elementi lapidei, sono state coinvolte professionalità interne ed esterne al museo

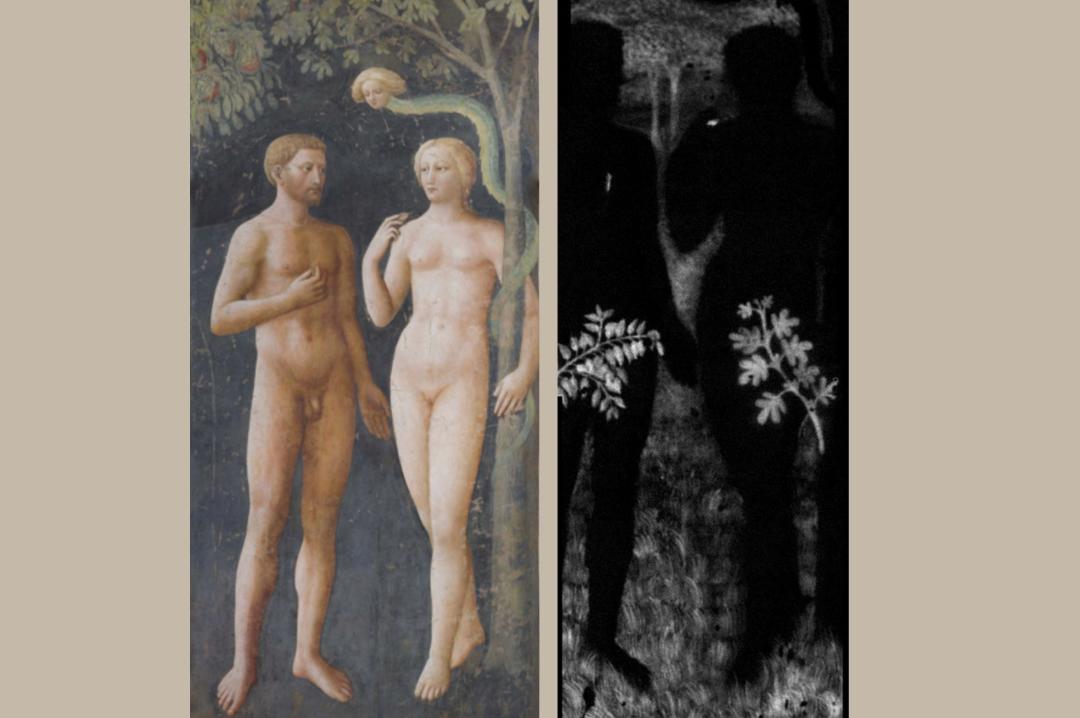

Strumentazioni avanzatissime svelano inattesi dettagli sotto la superficie pittorica: un convegno in corso a Firenze conferma come l’aspetto conoscitivo della tecnica sia fondamentale per la lettura del contenuto dell’opera, aprendo un nuovo capitolo di studi

In due giornate di convegno, il 15 e il 16 aprile, si farà il punto su quanto è emerso in quattro anni di analisi diagnostiche e restauri degli affreschi di Masolino, Masaccio e Filippino Lippi nella Chiesa di Santa Maria del Carmine

Il progetto, affidato a Too Studio, è stato presentato oggi, 9 aprile. Obiettivo: un polo museale, aperto dal 2027, per accogliere la collezione della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca (e non solo)