Verifica le date inserite: la data di inizio deve precedere quella di fine

Arabella Cifani

Leggi i suoi articoliÈ scomparso il 12 febbraio a Torino, all’età di 75 anni, Alberto Vanelli, per decenni dirigente della Regione Piemonte e per otto anni (dal 2008 al 2015) direttore del Consorzio La Venaria Reale. Pubblichiamo l’intervista uscita lo scorso novembre nel «Vedere a Torino», allegato a «Il Giornale dell’Arte».

Nel cuore della Torino più antica abita Alberto Vanelli (Palmanova, Ud, 1947) uno degli uomini che più hanno contato nella rinascita culturale torinese in tempi in cui nessuno credeva che la fuligginosa città della Fiat potesse trasformarsi in qualcosa d’altro. È stato alla testa di una delle più grandi avventure del sistema Italia nel settore artistico: il recupero e rilancio della Reggia della Venaria Reale, associato al rilancio del sistema delle residenze sabaude.

Come è giunto a occuparsi di arte?

Sono arrivato a Torino nel 1971 con una borsa di studio alla Facoltà di Scienze politiche presso l’Istituto di studi politici diretto da Norberto Bobbio. Facevo il borsista e domandai a Bobbio se potevo intraprendere una carriera universitaria. Lui, con garbo, mi disse di no. Aveva ragione. Il destino aveva infatti disposto diversamente e mi giunse proprio in quel momento la notizia che la Regione Piemonte stava preparando bandi di concorso per costituire l’Assessorato alla Cultura che non esisteva ancora.

Mi candidai e vinsi il concorso. Venni assunto presso l’Assessorato all’Istruzione e ricevetti l’incarico di progettare leggi più efficienti per la tutela dei beni culturali mentre, in contemporanea, si andava costituendo in nuovo Assessorato alla Cultura che nacque fra 1977 e 1978. Era un momento in cui il clima culturale del Piemonte era ricco di fermenti e possibilità. I temi erano ambiziosi, si doveva ridefinire il concetto di beni culturali al fine di permettere una fruizione più larga da parte della popolazione. La concezione della cultura stava cambiando, finiva il concetto elitario della ricezione del beni culturali.

Alberto Vanelli

Alberto Vanelli

Alberto Vanelli

Alberto Vanelli

Alberto Vanelli

Alberto Vanelli

Alberto Vanelli

Alberto Vanelli

Alberto Vanelli

Alberto Vanelli

Alberto Vanelli

Alberto Vanelli

Alberto Vanelli

Alberto Vanelli

Alberto Vanelli

Come è giunto a occuparsi di arte?

Sono arrivato a Torino nel 1971 con una borsa di studio alla Facoltà di Scienze politiche presso l’Istituto di studi politici diretto da Norberto Bobbio. Facevo il borsista e domandai a Bobbio se potevo intraprendere una carriera universitaria. Lui, con garbo, mi disse di no. Aveva ragione. Il destino aveva infatti disposto diversamente e mi giunse proprio in quel momento la notizia che la Regione Piemonte stava preparando bandi di concorso per costituire l’Assessorato alla Cultura che non esisteva ancora.

Mi candidai e vinsi il concorso. Venni assunto presso l’Assessorato all’Istruzione e ricevetti l’incarico di progettare leggi più efficienti per la tutela dei beni culturali mentre, in contemporanea, si andava costituendo in nuovo Assessorato alla Cultura che nacque fra 1977 e 1978. Era un momento in cui il clima culturale del Piemonte era ricco di fermenti e possibilità. I temi erano ambiziosi, si doveva ridefinire il concetto di beni culturali al fine di permettere una fruizione più larga da parte della popolazione. La concezione della cultura stava cambiando, finiva il concetto elitario della ricezione del beni culturali.

Come si è occupato di Venaria?

In quel tempo era presidente della Regione Piemonte, Aldo Viglione, che riteneva di essere, come presidente della Regione, anche erede dei Savoia e del loro legame con il territorio. Voleva restituire al Piemonte la sua alta tradizione culturale che con il trasferimento della capitale da Torino a Firenze e poi a Roma era andato perduto e voleva che questo diventasse occasione di rilancio anche economico. Viglione decise, profeticamente e audacemente, di lanciare l’idea di ricostruire la grande capitale sabauda, una sfida non da poco.

Come si è occupato di Venaria?

In quel tempo era presidente della Regione Piemonte, Aldo Viglione, che riteneva di essere, come presidente della Regione, anche erede dei Savoia e del loro legame con il territorio. Voleva restituire al Piemonte la sua alta tradizione culturale che con il trasferimento della capitale da Torino a Firenze e poi a Roma era andato perduto e voleva che questo diventasse occasione di rilancio anche economico. Viglione decise, profeticamente e audacemente, di lanciare l’idea di ricostruire la grande capitale sabauda, una sfida non da poco.

In che condizioni versavano al tempo le residenze sabaude?

Nel 1978-80 Stupinigi, Venaria, La Mandria e Rivoli erano tutte abbandonate e cadenti. Racconigi era ancora di proprietà della famiglia Savoia e nel 1980, Umberto II si convinse a vendere l’intera area allo Stato con la clausola che la residenza e tutti gli annessi diventassero visitabili. La Provincia comprò la semidistrutta Villa della Regina e si lanciò l’idea di promuovere tutto questo straordinario patrimonio. Venaria fu consegnata nel 1978 alla Soprintendenza dal Demanio: c’era solo la galleria di Juvarra restaurata nel 1961, tutto il resto era una rovina spaventosa.

Palazzo Reale se la cavava, anche se polveroso e fatiscente, Palazzo Carignano invece mostrava tutti i 300 anni. L’Assessorato alla Cultura fu incaricato di predisporre un progetto strategico per il recupero e il coordinamento e la valorizzazione di tutti questi beni e delle collezioni sabaude, comprese le collezioni dei musei naturalistici. Noi ci ponemmo per prima cosa il problema di dare una nuova immagine nazionale e internazionale della città. La Fiat stava arretrando, si decise allora di investire nella cultura e nell’arte, nella formazione universitaria, nel Politecnico, nella ricerca, nell’industria avanzata, maturò l’idea delle Olimpiadi e della celebrazione dell’Unità d’Italia.

In che condizioni versavano al tempo le residenze sabaude?

Nel 1978-80 Stupinigi, Venaria, La Mandria e Rivoli erano tutte abbandonate e cadenti. Racconigi era ancora di proprietà della famiglia Savoia e nel 1980, Umberto II si convinse a vendere l’intera area allo Stato con la clausola che la residenza e tutti gli annessi diventassero visitabili. La Provincia comprò la semidistrutta Villa della Regina e si lanciò l’idea di promuovere tutto questo straordinario patrimonio. Venaria fu consegnata nel 1978 alla Soprintendenza dal Demanio: c’era solo la galleria di Juvarra restaurata nel 1961, tutto il resto era una rovina spaventosa.

Palazzo Reale se la cavava, anche se polveroso e fatiscente, Palazzo Carignano invece mostrava tutti i 300 anni. L’Assessorato alla Cultura fu incaricato di predisporre un progetto strategico per il recupero e il coordinamento e la valorizzazione di tutti questi beni e delle collezioni sabaude, comprese le collezioni dei musei naturalistici. Noi ci ponemmo per prima cosa il problema di dare una nuova immagine nazionale e internazionale della città. La Fiat stava arretrando, si decise allora di investire nella cultura e nell’arte, nella formazione universitaria, nel Politecnico, nella ricerca, nell’industria avanzata, maturò l’idea delle Olimpiadi e della celebrazione dell’Unità d’Italia.

Come promuovere Torino sul piano turistico e culturale?

Considerammo due linee di eccellenza: l’arte barocca e l’arte contemporanea. Era il momento dell’Arte povera e c’era un grande fermento di artisti e galleristi.

Come promuovere Torino sul piano turistico e culturale?

Considerammo due linee di eccellenza: l’arte barocca e l’arte contemporanea. Era il momento dell’Arte povera e c’era un grande fermento di artisti e galleristi.

Quale fu il primo progetto?

Il Castello di Rivoli, restaurato dall’architetto Andrea Bruno, con il quale contemporaneamente si avviò anche il restauro di Palazzo Carignano e di Palazzo Madama. Rivoli era un guscio vuoto, dentro ci poteva stare benissimo un polo di arte contemporanea internazionale. Uno dei grandi protagonisti di quelle scelte fu Umberto Allemandi a cui andammo a chiedere consigli. In origine volevamo fare a Rivoli il primo museo senza direttore, dove gli artisti fossero protagonisti, ma fu un’idea velleitaria.

Ci voleva il direttore e con Allemandi chiamammo l’olandese Rudi Fuchs. Lavorammo su un’idea di arte più socialdemocratica e tedesca, legata al rapporto fra arte, materia e industria. Volevamo parlare di arte europea contemporanea e distinguerla nettamente da quella americana. L’esperienza dell’Arte povera portava a un legame fra questo tipo di arte e la classe operaia, Fuchs ne fu l’ideologo e mise nell’impresa anche artisti francesi e tedeschi. Furono anni esaltanti.

Quale fu il primo progetto?

Il Castello di Rivoli, restaurato dall’architetto Andrea Bruno, con il quale contemporaneamente si avviò anche il restauro di Palazzo Carignano e di Palazzo Madama. Rivoli era un guscio vuoto, dentro ci poteva stare benissimo un polo di arte contemporanea internazionale. Uno dei grandi protagonisti di quelle scelte fu Umberto Allemandi a cui andammo a chiedere consigli. In origine volevamo fare a Rivoli il primo museo senza direttore, dove gli artisti fossero protagonisti, ma fu un’idea velleitaria.

Ci voleva il direttore e con Allemandi chiamammo l’olandese Rudi Fuchs. Lavorammo su un’idea di arte più socialdemocratica e tedesca, legata al rapporto fra arte, materia e industria. Volevamo parlare di arte europea contemporanea e distinguerla nettamente da quella americana. L’esperienza dell’Arte povera portava a un legame fra questo tipo di arte e la classe operaia, Fuchs ne fu l’ideologo e mise nell’impresa anche artisti francesi e tedeschi. Furono anni esaltanti.

Che cosa è successo dopo il progetto di Rivoli?

Sono passato a un piano di lavoro ancora più grande con il progetto governativo Fio (Fondo Investimento Occupazione). Erano soldi, tanti soldi, dati per favorire investimenti di riqualificazione urbana e lavoro per i giovani; fummo i primi a usarli per un progetto di recupero delle residenze sabaude, non tutte ma

quasi. Erano 134 miliardi di lire. Considerammo che gli investimenti sulla cultura portavano ricadute importanti sull’economia in generale.

Cominciammo a recuperare Venaria, Rivoli, Villa della Regina, il Museo di Scienze naturali, la Mandria, l’Archivio di Stato, la Manica lunga di Palazzo Reale. Dal 1987 andammo avanti fino al 1994-95, anche la Cassa di Risparmio e la Fiat finanziarono il progetto. Nel 1994 arrivò Enzo Ghigo alla presidenza della Regione e con i finanziamenti dei fondi europei, assieme a Walter Veltroni ministro dei Beni culturali avviammo il restauro della Reggia di Venaria e del Parco della Mandria. Io venni nominato coordinatore responsabile di tutto il progetto.

Nel 1995 si avviò il recupero della Reggia di Venaria, il più grande cantiere dei beni culturali in Europa, spendemmo 300 miliardi. L’apertura del complesso si è tenuta il 12 ottobre 2007. Nel 2004 era stato già inaugurato il centro di restauro. Tutti volevano metterci dentro una collezione d’arte, ma ritenemmo che andasse messa a disposizione della gente senza il bisogno particolare di metterci nulla. Partecipammo da subito al programma del circuito delle

residenze d’Europa che ha sede a Versailles, volevamo raccontare la storia delle corti in forma contemporanea, non come storie polverose e noiose.

Che cosa è successo dopo il progetto di Rivoli?

Sono passato a un piano di lavoro ancora più grande con il progetto governativo Fio (Fondo Investimento Occupazione). Erano soldi, tanti soldi, dati per favorire investimenti di riqualificazione urbana e lavoro per i giovani; fummo i primi a usarli per un progetto di recupero delle residenze sabaude, non tutte ma

quasi. Erano 134 miliardi di lire. Considerammo che gli investimenti sulla cultura portavano ricadute importanti sull’economia in generale.

Cominciammo a recuperare Venaria, Rivoli, Villa della Regina, il Museo di Scienze naturali, la Mandria, l’Archivio di Stato, la Manica lunga di Palazzo Reale. Dal 1987 andammo avanti fino al 1994-95, anche la Cassa di Risparmio e la Fiat finanziarono il progetto. Nel 1994 arrivò Enzo Ghigo alla presidenza della Regione e con i finanziamenti dei fondi europei, assieme a Walter Veltroni ministro dei Beni culturali avviammo il restauro della Reggia di Venaria e del Parco della Mandria. Io venni nominato coordinatore responsabile di tutto il progetto.

Nel 1995 si avviò il recupero della Reggia di Venaria, il più grande cantiere dei beni culturali in Europa, spendemmo 300 miliardi. L’apertura del complesso si è tenuta il 12 ottobre 2007. Nel 2004 era stato già inaugurato il centro di restauro. Tutti volevano metterci dentro una collezione d’arte, ma ritenemmo che andasse messa a disposizione della gente senza il bisogno particolare di metterci nulla. Partecipammo da subito al programma del circuito delle

residenze d’Europa che ha sede a Versailles, volevamo raccontare la storia delle corti in forma contemporanea, non come storie polverose e noiose.

Di che cosa si occupa ora? Ha già fatto tutto.

Sono presidente della Fondazione Teatro dei ragazzi, un teatro che era e in origine per i ragazzi dai 3 ai 15 anni, ma sto cercando di trasformarlo in una cosa molto più complessa e utile. Mi diverto molto. Stiamo lavorando a progetti che coinvolgano i ragazzi dai 15 ai 25 anni, un’età maggiormente sensibile a una condizione psicologica di fragilità, stiamo pensando di diventare uno strumento operativo della comunità, di rivolgerci al Politecnico, alle Università e ai licei; abbiamo fatto anche uno spettacolo in latino. Fare teatro aiuta a conoscere sé stessi, a usare il proprio corpo, dà sicurezza a giovani insicuri e fragili. Il rapporto con i giovani mi tiene vivo e attivo, mi piace: ho ancora molte cose da fare.

Di che cosa si occupa ora? Ha già fatto tutto.

Sono presidente della Fondazione Teatro dei ragazzi, un teatro che era e in origine per i ragazzi dai 3 ai 15 anni, ma sto cercando di trasformarlo in una cosa molto più complessa e utile. Mi diverto molto. Stiamo lavorando a progetti che coinvolgano i ragazzi dai 15 ai 25 anni, un’età maggiormente sensibile a una condizione psicologica di fragilità, stiamo pensando di diventare uno strumento operativo della comunità, di rivolgerci al Politecnico, alle Università e ai licei; abbiamo fatto anche uno spettacolo in latino. Fare teatro aiuta a conoscere sé stessi, a usare il proprio corpo, dà sicurezza a giovani insicuri e fragili. Il rapporto con i giovani mi tiene vivo e attivo, mi piace: ho ancora molte cose da fare.

Altri articoli dell'autore

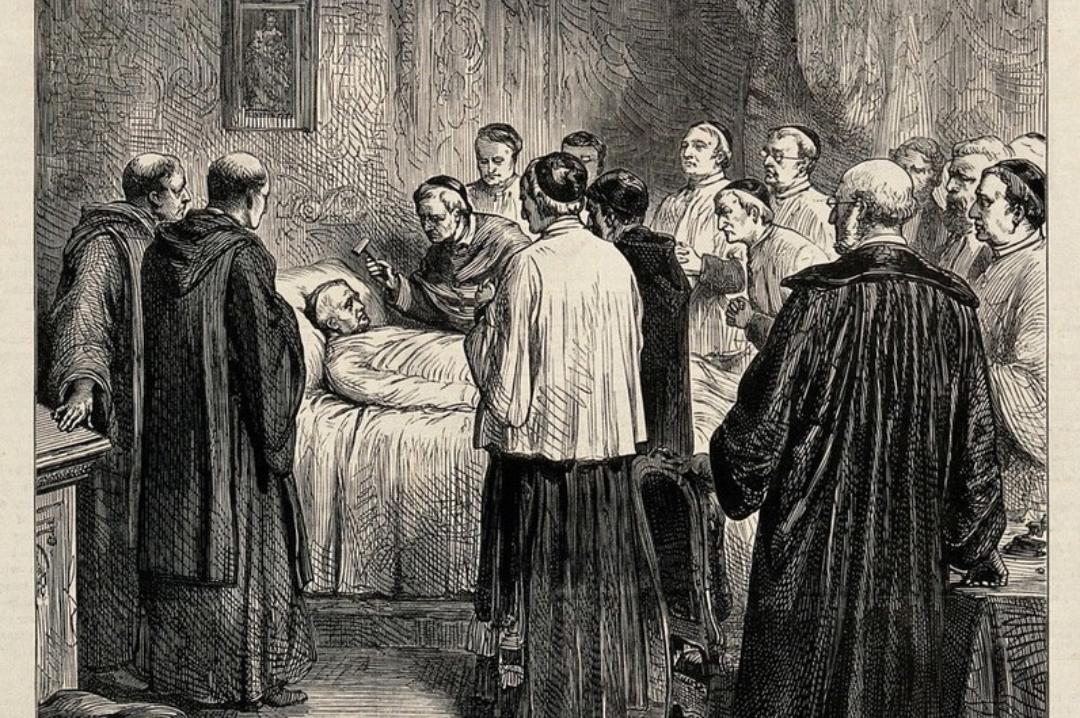

Agonie, usi funerari, segreti e orrori vari occorsi in occasione della sepoltura del Santo Padre attraverso i secoli e attraverso le testimonianze artistiche

A che cosa serve la giornata indetta dall’Unesco e dedicata a celebrare i libri? A far venire voglia di leggerli, of course

Anche i poveri hanno bisogno di arte e ora che Bergoglio non c’è più siamo tutti più poveri

Ma se volete vedere la bella stagione (quella vera) o sentir parlare di lei, andate nei musei o cominciate a leggere un libro di mitologia