Verifica le date inserite: la data di inizio deve precedere quella di fine

Laura Lombardi

Leggi i suoi articoliLa basilica della Santissima Annunziata a Firenze che si affaccia sulla piazza omonima e che ha annesso il Convento dei padri Serviti è di per sé un museo, ricchissimo di testimonianze pittoriche e scultoree nei secoli. Le sue origini risalgono però al XIII secolo e la leggenda vuole che l’affresco, raffigurante l’«Annunciazione», conservato in quello che era il nucleo originario dell’edificio sacro, risalga anch’esso al 1252 e che si tratti in parte di un’immagine acheropita, vale a dire concepita da una mano non umana: il pittore, sulla cui attribuzione ancora la critica dibatte, dopo aver dipinto uno splendido angelo, avrebbe esitato nell’affrontare la figura della Vergine, timoroso di non saperla rendere ancor più bella; addormentatosi sui ponteggi, al risveglio avrebbe trovato il volto della Madonna già dipinto da una mano divina.

L’affresco, che è in realtà da attribuirsi a circa un secolo dopo, è stato oggetto di un delicato restauro, realizzato col sostegno della Fondazione Ente Cassa di Risparmio di Firenze, che già nel passato ha sostenuto altri restauri nella stessa basilica e pubblicazioni, cui si aggiunge oggi L’affresco della Santissima Annunziata. Storia e restauro di un’immagine miracolosa (Edizione Polistampa, Firenze 2023) a cura di Anna Medori, Claudio Paolini e Sara Ragazzini. Un restauro che ha permesso di formulare ulteriori ipotesi riguardo l’autore dell’opera: un maestro dell’ambito giottesco, ma già operante alla metà del Trecento (il primo documento riguardo al culto della Vergine in quel luogo risale al 1341 eppure, come ha osservato Sonia Chiodo, non è ancora citato l’altare della Santissima Annunziata che quindi forse è realizzato qualche anno dopo). Tra i nomi proposti finora ci sono stati Giottino e il Maestro della Cappella Rinuccini, oggi identificato con Matteo di Pacino, o forse anche Nardo di Cione.

Il cantiere ha riguardato l’intero tempietto, realizzato, per volere dei Medici, su progetto di Michelozzo tra il 1447 e ’51, con la cancellata bronzea di Maso di Bartolomeo, su una prima chiesetta preesistente; nei secoli, fino all’Ottocento si è arricchito dell’altare d’argento, di tabernacoli, candelabri e molte altre suppellettili sacre. Il restauro che ha riguardato l’affresco è tuttavia la parte più delicata dell’intervento, non solo perché è stato avviato proprio alla vigilia della pandemia (e si è concluso nel dicembre 2020), ma perché la rimozione della cristalliera ottocentesca che lo proteggeva ha rivelato la presenza di un attacco biologico diffuso sull’intera superficie, trasformando quel che doveva essere un semplice lavoro di manutenzione in un procedimento ben più complesso e delicato.

Il telaio in legno della cristalliera, che andava a premere direttamente sulla superficie dell’affresco creando un sottovuoto che favoriva l’umidità, è stato sostituito da una struttura più leggera che lasci circolare l’aria e l’affresco, restaurato da Anna Medori, ha riacquistato una sorprendente luminosità. E se la cristalliera era stata rimossa l’ultima volta dopo l’alluvione del 1966, la cornice d’argento intorno all’affresco non era stata più tolta dal Seicento: ci si è così accorti che l’affresco prosegue al di sotto di essa scoprendo una parte della scena che finora era visibile solo nella chiesa di Santa Lucia al Prato, in quella che si ritiene essere una delle prime copie dell’affresco ad opera appunto di Matteo di Pacino. La grande fortuna dell’opera è infatti ricordata anche da Daniel Arasse in un suo testo del 1999 sulle Annunciazioni.

Una parte dell’affresco, dove è la figura di San Filippo Benizzi, resta purtroppo celata da una delle colonne marmoree del tempio michelozziano. Non essendo possibile alterare la struttura architettonica, il volume (che si compone di due saggi di Paolini e Ragazzini e di quello della restauratrice Anna Medori) si offre quindi come strumento prezioso per ulteriori studi su un’opera la cui genesi è ancora in parte misteriosa. L’attribuzione, prima citata, a Nardo di Cione è stata formulata proprio in questa occasione da Sara Ragazzini, sulla base di numerosi confronti documentari e stilistici (tra cui gli affreschi di Nardo nella basilica di Santa Maria Novella), ma Angelo Tartuferi continua a preferire il nome di Matteo di Pacino. La questione, insomma, resta aperta.

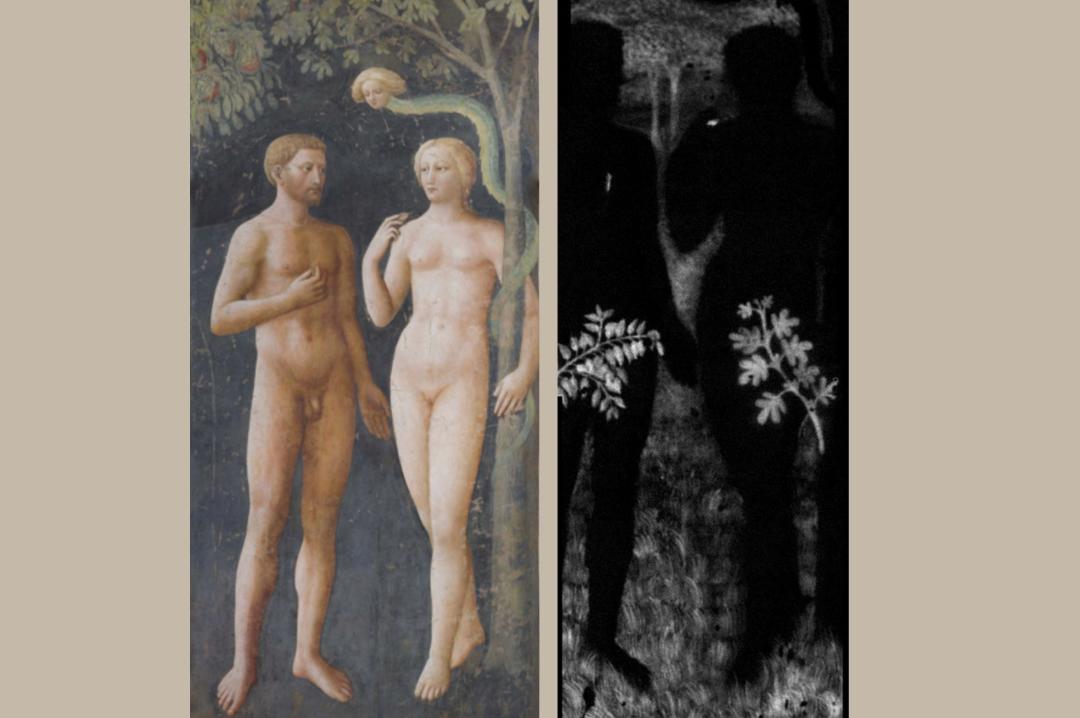

Particolare dell’affresco dell’«Annunciazione» nella basilica della Santissima Annunziata a Firenze prima e dopo il restauro

Esterno della basilica della Santissima Annunziata a Firenze

Altri articoli dell'autore

Per il riallestimento del Salone nel Museo del Bargello, su quasi 2mila metri quadrati di superfici, pareti, volte, decorazioni architettoniche (costoloni e balze) ed elementi lapidei, sono state coinvolte professionalità interne ed esterne al museo

Strumentazioni avanzatissime svelano inattesi dettagli sotto la superficie pittorica: un convegno in corso a Firenze conferma come l’aspetto conoscitivo della tecnica sia fondamentale per la lettura del contenuto dell’opera, aprendo un nuovo capitolo di studi

In due giornate di convegno, il 15 e il 16 aprile, si farà il punto su quanto è emerso in quattro anni di analisi diagnostiche e restauri degli affreschi di Masolino, Masaccio e Filippino Lippi nella Chiesa di Santa Maria del Carmine

Il progetto, affidato a Too Studio, è stato presentato oggi, 9 aprile. Obiettivo: un polo museale, aperto dal 2027, per accogliere la collezione della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca (e non solo)