Verifica le date inserite: la data di inizio deve precedere quella di fine

Laura Lombardi

Leggi i suoi articoliDopo le notevoli preoccupazioni che portarono il 6 gennaio 1990 alla totale chiusura al pubblico, la Torre o meglio il Campanile di Pisa si presenta alla ricorrenza degli 850 anni dalla posa della sua prima pietra (il 9 agosto 1173), in ottima salute, come emerso dal convegno del 30 novembre, primo evento organizzato dal Comitato per le celebrazioni presieduto da Piefrancesco Pacini e composto da una commissione tecnico scientifica di altissimo profilo.

L’inclinazione della Torre, acceleratasi negli anni, è stata ridotta di circa 1.900 arcosecondi, corrispondenti a una diminuzione dello strapiombo della settima cornice rispetto al piano di fondazione di 460 millimetri, ritrovando quindi le condizioni che aveva ai primi dell’Ottocento. La sfida di frenare e ridurre la pericolosa inclinazione fu affrontata dal 17mo Comitato Internazionale per la Salvaguardia della Torre, presieduto da Michele Jamiolkowski e vide la coraggiosa messa in opera di interventi di ingegneria geotecnica non legati a tecnologie convenzionali. Infatti, nonostante le molte polemiche e le profezie di sventura, ricordate da Salvatore Settis che di quel comitato fece parte, la scelta di operare una sottoescavazione, compatibile coi requisiti del restauro architettonico conservativo, si è rivelata vincente.

Attraverso una serie di perforazioni (una sorta di angioplastica) fu infatti asportata una piccola quantità di terreno al di sotto del lato nord della fondazione, provocando un’impercettibile riduzione della pendenza che ha portato negli anni successivi il campanile a raddrizzarsi progressivamente. Oggi la Torre è in condizione di stabilità, ma tenuta sotto controllo costante da un Comitato di monitoraggio presieduto dallo stesso Settis, il quale è anche a capo del Comitato scientifico per il nuovo progetto di allestimento degli ambienti del Camposanto monumentale per una «degna esposizione» sotto la chiave del reimpiego di antichità (argomento quest’ultimo cui lo studioso ha dedicato la mostra ora alla Fondazione Prada di Milano «Recycling beauty»).

Settis sottolinea la felice ed esemplare convergenza di tre fatti: la riduzione della pendenza della Torre ottenuta senza dover intervenire sulla muratura anzi senza quasi toccarla, e la sinergia in atto tra l’Opera primaziale, che ha sempre seguito e seguirà i monumenti della piazza dei Miracoli e il Ministero della cultura, ora dotato di una nuova Direzione generale, al cui vertice è Marica Mercalli. Infine l’idea, tanto a cuore all’inascoltato, a suo tempo, Giovanni Urbani, di una conservazione programmata di cui la Torre rappresenta uno dei massimi esempi. I sistemi di monitoraggio del monumento sono infatti tra i più sofisticati, come spiegato dai diversi docenti di ingegneria nelle loro relazioni, fin da Carlo Viggiani, che ricorda l’impegno profuso per un malato così grave, basandosi anche sui dati forniti dalle molte commissioni che vi lavorarono, specie negli anni sessanta, sebbene della Torre, costruita in tre fasi, fosse stata rivelata la pendenza in modo strumentale preciso solo nel 1817 da due inglesi, Cresy e Taylor.

Nel 1938, per porvi rimedio, ma causando invece maggiore danno, Alessandro della Gherardesca fece scavare alla base un catino che accelerò un brusco movimento del campanile, come già rileverà Rohault de Fleury nel 1859. Misure moderne di contenimento dell’incremento, non estemporanee ma sistematiche, saranno attuate solo dal 1911. Se con la recente sottoescavazione il fuori piombo della Torre è diminuito di circa 40 cm, la torre continua ora a muoversi con lentezza verso nord, diminuendo la pendenza con un notevole coefficiente di sicurezza, che potrebbe portare, da qui al 2030, a raggiungere l’asintoto e fermarsi. Molti sono i fattori che giocano sula sua stabilità, tra cui il riscaldamento globale, con eventi climatici estremi (ad esempio la bomba d’acqua pisana del 2017 che fece smuovere la Torre ma poi, per fortuna, ritrovare la posizione conquistata).

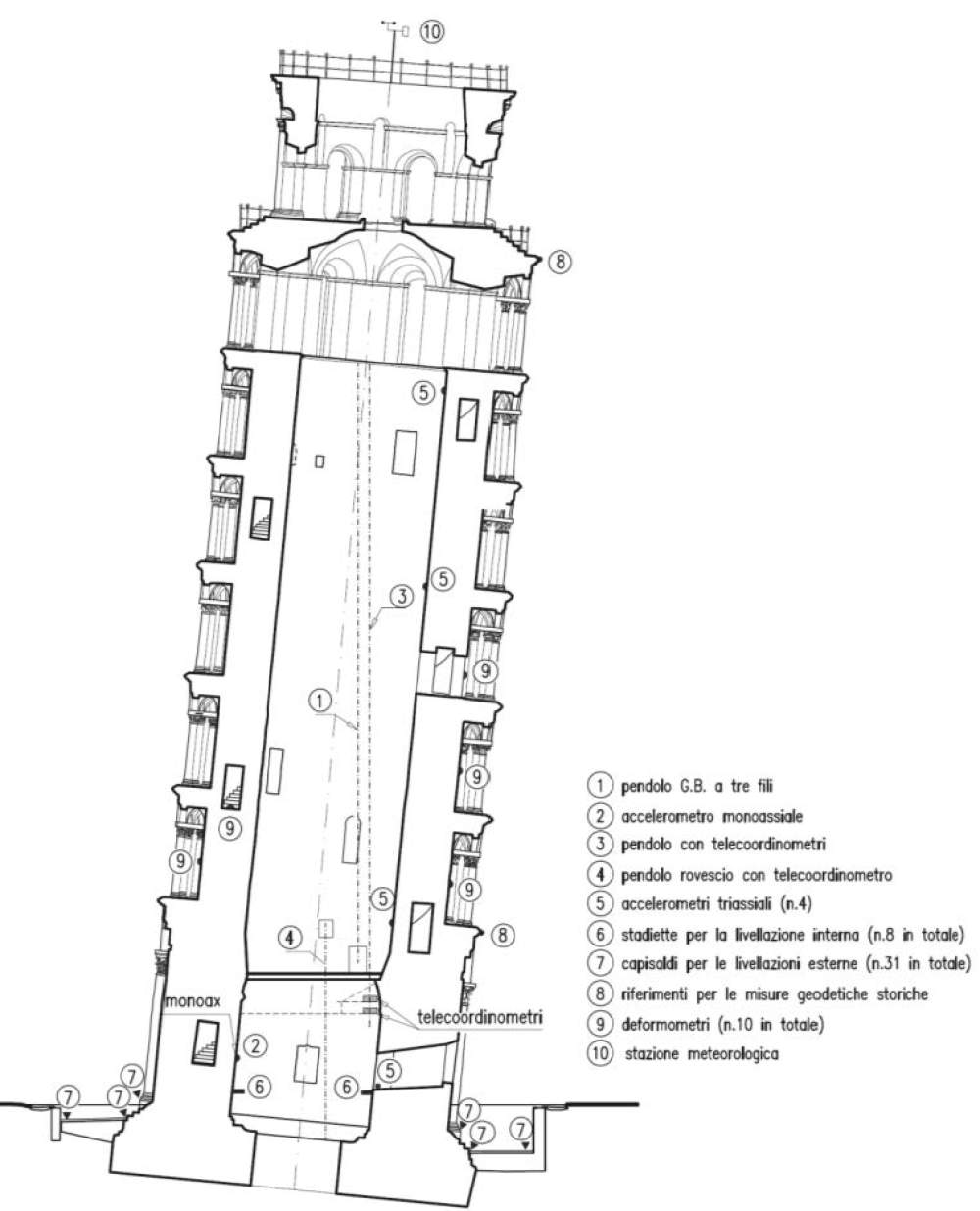

Il Comitato ha così messo a punto un manuale di monitoraggio che, come ha illustrato Donato Sabia, prevede il controllo della inclinazione, della rotazione, degli spostamenti de basamento, delle vibrazioni ma anche la misurazione di altri grandezze che influiscono sulle condizioni di salute della Torre (temperatura, irraggiamento solare, venti ecc.…). Vi sono infine misure della livellazione interna alla torre, alla piazza e all’arcivescovado. Dati registrati costantemente, e non solo quando i valori superano certi limiti di guardia, fino a costituire una guida di prosecuzione futura, rivolta a chi curerà monitoraggio, nei secoli nella consapevolezza della storia pregressa. Nunziante Squeglia annuncia inoltre che nel 2023 saranno rimessi in loco strumenti mantenuti fino al 2001, tolti al momento della riapertura al pubblico, ma ora necessari, specie alla luce di nuovi metodi di analisi dei dati forniti dagli strumenti stessi.

La mappatura compiuta nell’ambito del «Piano di monitoraggio e conservazione dei beni culturali immobili» (messo in atto nel 2018 con il decreto legislativo 109, dopo il crollo del ponte di Genova) mira ad azioni di salvaguardia del patrimonio, con particolare attenzione alla prevenzione, uno dei cardini della teoria del restauro di Cesare Brandi, come ha sottolineato Marina Mercalli, della Direzione Generale Sicurezza del Patrimonio Culturale, con la definizione di una «carta del rischio» e la messa a punto di sistemi sempre più raffinati di monitoraggio.

Un finanziamento speciale del Ministero di 20 milioni di euro prevede sperimentazioni per far dialogare dati di rilevazione terrestre e dati satellitari, associando concetti di vulnerabilità e di pericolosità. Su 257 ambiti di monitoraggio, differenziati per tipologia, spiega Mercalli, ne sono stati avviati 93, mentre 52 sono in fase di progettazioni e 112 potrebbero essere programmati.

Tornando allo specifico caso di Pisa e del suo celebre Campanile, Roberto Cela informa i monitoraggi installati sulla torre cui sono affiancati monitoraggi satellitari; a questo proposito Anna De Falco ha annunciato l’accordo di due anni per un piano attuativo che prevede il confronto del monitoraggio terrestre con quello satellitare, servendosi di dati provenienti da Ers (Agenzia spaziale europea dal 1992 al 2001) e da altre elaborazioni future. Ad oggi sono si procede con l’installazione prismi riflettenti (Eurotec Pisa) su torre e monumenti circostanti proprio nel mese scorso, ma anche di Corner reflector di circa 1 metro di diametro, della ditta Nhazca, collocati in punti dove il satellite ha mostrato di vedere bene (mura urbane, catino torre e cima torre).

A questo si aggiunge, ancora in fase di valutazione, l’istituzione di monitoraggio combinati terrestre/satellitare, più complesso per le relative criticità di ogni manufatto. A partire da una nuvola di punti ottenuti da laser a scanner, il lavoro sta producendo modelli geometrici tridimensionali della Torre, del Duomo, del Battistero, destinati a essere trasformati in modelli di calcolo che consentiranno di giungere alla comprensione del comportamento strutturale dei singoli monumenti della Piazza dei Miracoli.

Un prospetto della Torre di Pisa

Altri articoli dell'autore

Per il riallestimento del Salone nel Museo del Bargello, su quasi 2mila metri quadrati di superfici, pareti, volte, decorazioni architettoniche (costoloni e balze) ed elementi lapidei, sono state coinvolte professionalità interne ed esterne al museo

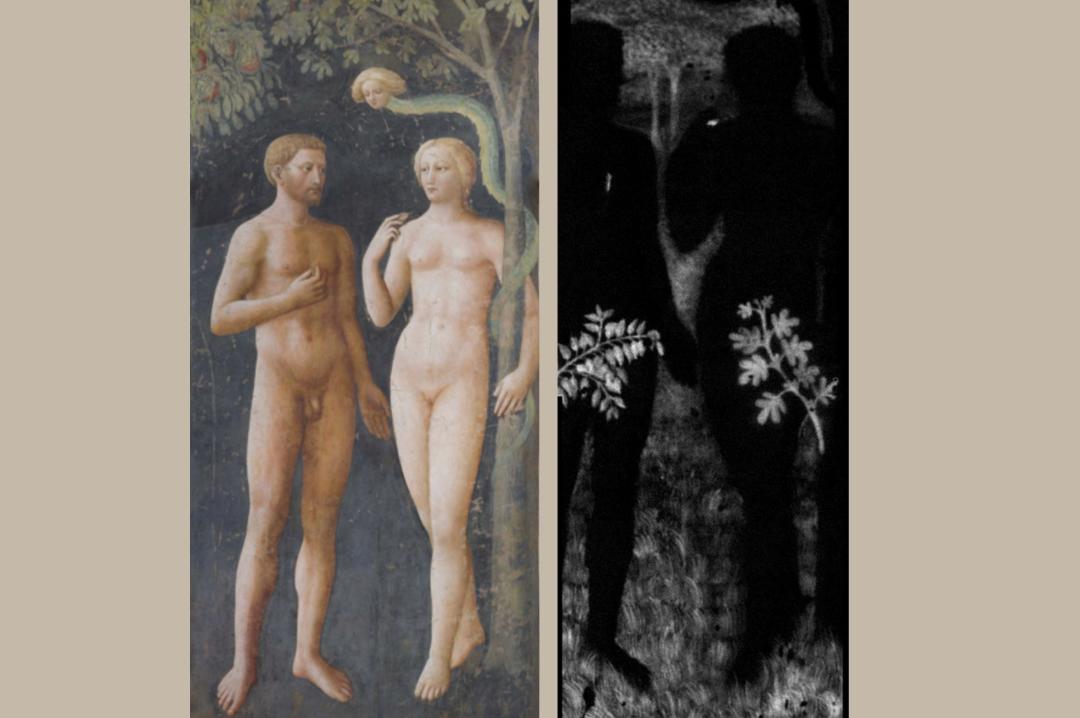

Strumentazioni avanzatissime svelano inattesi dettagli sotto la superficie pittorica: un convegno in corso a Firenze conferma come l’aspetto conoscitivo della tecnica sia fondamentale per la lettura del contenuto dell’opera, aprendo un nuovo capitolo di studi

In due giornate di convegno, il 15 e il 16 aprile, si farà il punto su quanto è emerso in quattro anni di analisi diagnostiche e restauri degli affreschi di Masolino, Masaccio e Filippino Lippi nella Chiesa di Santa Maria del Carmine

Il progetto, affidato a Too Studio, è stato presentato oggi, 9 aprile. Obiettivo: un polo museale, aperto dal 2027, per accogliere la collezione della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca (e non solo)