Verifica le date inserite: la data di inizio deve precedere quella di fine

Olga Scotto di Vettimo

Leggi i suoi articoliLa Fondazione Napoli Novantanove era nata nel 1984 su iniziativa di Maurizio Barracco e di Mirella Stampa Barracco (presidente) ed è un’istituzione totalmente privata per contribuire alla conoscenza, promozione e valorizzazione del patrimonio culturale di Napoli e del Mezzogiorno, inteso come volano dello sviluppo sociale. Pur diversificando le attività, la Fondazione ha sempre utilizzato restauri, mostre, pubblicazioni, convegni e progetti speciali come «strumenti» per incidere nella coscienza civica, per valorizzare il patrimonio culturale inteso come opportunità produttiva e formativa.

Maurizio Barracco, voi l’avete fatto: che cosa significa fare cultura a Napoli?

È una città particolare, in cui il ritorno al passato è una tendenza. Tuttavia il lavoro trentennale che abbiamo svolto con la Fondazione, alla quale oggi posso nuovamente dedicare il mio tempo, ha consentito il recupero dell’identità e della dignità cittadina. Ritengo che l’abilità sia stata legare la cultura alla città e ai luoghi e far crescere il senso civico anche attraverso l’educazione dei giovani. Ma certamente oggi è sempre più difficile interessare e coinvolgere le nuove generazioni.

Mirella Stampa Barracco, come stanno insieme cultura e turismo?

Sono due anelli interconnessi, inscindibili. La cultura è il motore del turismo vero, quello dei viaggiatori. Oggi si richiede un turismo esperienziale, si deve sentire la città. Come sentirla se i cittadini non la propongono loro? Il turismo deve essere sostenibile, deve attingere dalla cultura e contribuire a produrre cultura, oltre che economia. Quando noi abbiamo cominciato, Napoli era scavalcata dalle agenzie che dirottavano il turismo in Costiera, a Pompei e a Capri. Il nostro ritardo era una ragione per governare il turismo, per organizzarlo. Oggi, invece, il turismo non è governato. Occorre tenere pulita la città, avere un sistema di trasporti funzionante, offrire servizi, rispondere alle esigenze. Di tutto questo l’amministrazione non tiene conto. Valgono solo i tentativi individuali delle tante associazioni. Per questo veniamo spesso invitati a parlare sul tema Cultura, Gestione e Turismo come esempio di buona pratica.

E che cosa pensa del sistema museale?

M.S.B. Conosco molto bene e dall’interno la riforma Franceschini, perché dal 2015 sono nel CdA del Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria. Superato il momento difficile della divisione tra soprintendenze e musei, che erano consustanziali le une agli altri, credo che i risultati dell’autonomia museale in Campania siano evidenti. Osservo da vicino il Real Museo e Bosco di Capodimonte e il Museo Archeologico Nazionale di Napoli. Conosco meno il Parco Archeologico di Paestum, ma ritengo che stia lavorando molto bene. Si coglie un’atmosfera diversa, fortemente partecipativa, fatta di coinvolgimento, apertura e condivisione con la città. Il museo è nel territorio e il territorio è nel museo. Anche il museo regionale Madre ha avuto un cambiamento straordinario degli ultimi tempi, aprendosi agli abitanti del quartiere.

Che rapporto ha la vostra Fondazione con le amministrazioni locali?

M.S.B. Il nostro è un progetto delicato, che coinvolge le scuole e i giovani. Quest’anno abbiamo accompagnato il progetto della Regione Campania «Scuola Viva», realizzando in molti istituti scolastici regionali laboratori legati all’adozione di un monumento. Tuttavia per molti anni abbiamo preferito non lavorare con gli enti locali. L’ultimo rapporto risale agli anni Novanta con l’amministrazione Bassolino, alla quale ho «regalato» il modello «Monumenti porte aperte», da allora ribattezzato «Maggio dei monumenti». Era giusto che il Comune se ne facesse carico.

Con quali scopi è nata la Fondazione e quali sono state le prime attività?

M.S.B. Dopo il terremoto del 1980 pensammo di dover dare un contributo alla nostra città, ferita nell’animo e nel corpo. Volevamo ridare alla cultura e al patrimonio artistico un ruolo determinante per lo sviluppo di Napoli e utilizzare i monumenti come «strumenti» per costruire un senso di appartenenza comune. Scegliemmo la cultura come campo di azione e furono in molti a credere che questa strategia non ci avrebbe portato lontano. Raffele La Capria, ridendo, mi disse: «ma vuoi affrontare la Foresta Vergine con un temperino?». Anche Gerardo Marotta mi mise in guardia. E invece sono trascorsi 35 anni e i progetti crescono senza sosta. Iniziammo con il restauro dei monumenti sconosciuti ai cittadini, a lavorare su un rapporto di fiducia con sponsor diffidenti a cui chiedevamo di non usare Napoli come vetrina, ma di contribuire attivamente alla rinascita della città. Nacque tra il 1984 e il 1986 la collezione di ventiquattro manifesti realizzati dai più noti grafici internazionali. Proseguimmo nel 1992 e 1993 con «Monumenti Porte Aperte». Interrompemmo i restauri (dall’Antea di Parmigianino a Capodimonte agli affreschi di Domenichino nella Cappella del Tesoro di San Gennaro, solo per citarne alcuni) quando nel 1989 l’Arco trionfale di Alfonso d’Aragona, a Castel Nuovo, da poco restaurato, venne imbrattato con vernice rossa. La città reagì con dolore: avevamo lavorato sul senso civico.

Dove vi ha condotto questa constatazione?

M.S.B. Capimmo che dovevamo lavorare sull’educazione dei cittadini. Nel 1992 nacque «La scuola adotta un monumento», uno strumento che costruisce un senso di appartenenza al territorio. Una storia incredibile, costantemente in crescita. Oggi coinvolge 450 Comuni italiani e circa 1.400 scuole. Con i progetti «Monumento Porte Aperte» e «La scuola adotta un monumento» abbiamo esportato in Italia e all’estero un modello di politica culturale.

Si conserva ancora oggi quel senso civico che avevate attivato?

M.S.B. Ha prodotto tanti rivoli: associazioni attive, giovani che si sono organizzati per la città; sentendola propria la fanno «sentire» propria a tutti i visitatori. Si tratta di sforzi individuali, frammentari, ammirevoli, di aggregazione. Non producono soldi, ma l’anima della città. Manca, invece, una visione dell’amministrazione cittadina in tal senso.

Maurizio Barracco, dal 1995 al 2012, lei è stato presidente dell’Arin (oggi Abc, azienda per le risorse idriche del Comune di Napoli) poi del Banco di Napoli e ha ricoperto importanti cariche amministrative. Come lo ha conciliato con gli scopi della Fondazione?

L’esperienza all’Arin è stata notevolissima, entusiasmante, sentivo di fare un lavoro utile per la città. In un certo senso ha completato da un punto di vista manageriale l’impegno sociale che era lo scopo della Fondazione. Ho prodotto il risanamento del bilancio e un miglioramento dei servizi ai cittadini con la realizzazione del nuovo acquedotto del Serino e la riqualificazione della rete idrica.

Come ha legato l’esperienza dell’Arin alla cultura?

M.B. Nel 2004 affidammo a Daniel Buren un intervento di arte pubblica a Ponticelli, per la fontana all’incrocio con via Argine e per il palazzo dell’Arin. Anche l’asilo nido della sede fu allestito con opere d’arte. Abbiamo trasformato la parte agricola della zona ospedaliera in orti urbani e realizzato un museo all’interno della galleria dello Scudillo tra le vasche e l’acquedotto sottostante.

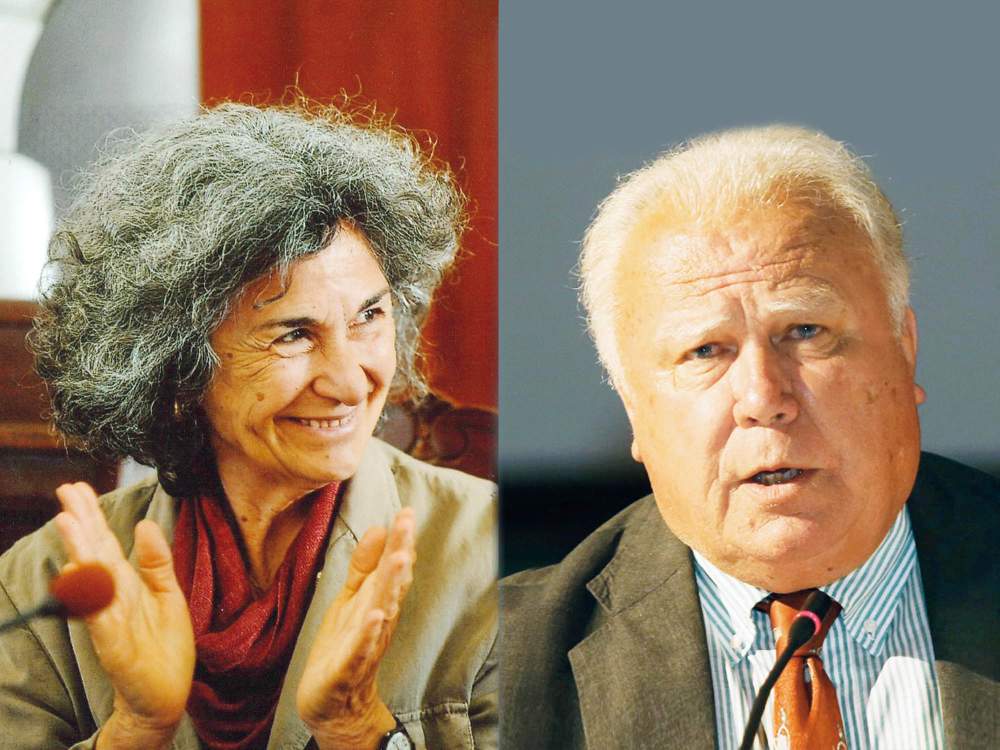

Mirella e Maurizio Barracco

Altri articoli dell'autore

Oltre alle opere dell’artista russa Alina Chaiderov dal 23 maggio anche un omaggio a Tomaso Binga

Lo stilista e imprenditore umbro ha ricevuto dall’Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli il dottorato honoris causa in Design per il Made in Italy: Identità, Innovazione e Sostenibilità. La sua appassionata Lectio magistralis dedicata a «Il Genius loci, maestro delle arti»

«Prima tappa, il riallestimento della Scuola di Posillipo», spiega Fabio Mangone, neodirettore dell’istituzione privata che ha appena compiuto 100 anni: «Sarà anche centro di ricerca, internazionale e aperto al contemporaneo»

Sculture in legno e in acciaio, insieme a rare opere su carta, compongono la mostra nelle due sedi napoletane di Studio Trisorio dedicata all’antropologo e scultore scomparso quattro anni fa