Verifica le date inserite: la data di inizio deve precedere quella di fine

Franco Fanelli

Leggi i suoi articoli«Le sue opere in rame lavorato a maglia, le sue forme in alluminio arrotolate ed elastiche che pendono dal soffitto, le sue coperte arrotolate sulle spalle del suo collega artista e marito, Mario Merz, le linee sovrapposte e a volte annodate nei suoi disegni, che spesso alludono a lunghi capelli sciolti, le sue piccole sculture in argilla grezza di teste con il collo rivolto verso l’alto, appartengono tutte a un multiverso piegato in cui punti distanti possono quasi toccarsi». Nel saggio da cui è tratto questo stralcio, Carolyn Christov-Bakargiev ha fatto ricorso, tra l’altro, al fondamentale testo di Gilles Deleuze La piega. Leibniz e il Barocco (1988). Il filosofo francese identifica la piega non solo in chiave plastica e dinamica, ma anche in senso ontologico. «Barocco», dunque, non è soltanto uno stile, ma un modo di esistere, crescere, manifestarsi, proliferare. Che uno spirito barocco pervada la nostra contemporaneità è opinione diffusa; del resto il Barocco propriamente detto fiorì in un secolo devastato da guerre, pestilenze, inquietudini religiose e perdita di certezze date per acquisite. Un secolo figlio del pensiero di Giordano Bruno e Galileo, del relativismo perseguito come eresia.

Se il Barocco non è solo uno stile, e se l’arte è riflesso dello Zeitgeist, pochi anni fa in una mostra curata da un artista, Luc Tuymans («Sanguine», Fondazione Prada, Milano, 2018-19), opere di Caravaggio, Cagnacci e Rubens poterono coabitare con quelle di alcuni nostri contemporanei. Erano, in tutto o in parte, «barocchi» anche i protagonisti dell’Arte Povera, sebbene quella mostra ne includesse uno soltanto, Luciano Fabro, peraltro con un’opera degli anni Novanta. L’immaginifico titolo di quella scultura, «Il giorno mi pesa sulla notte», si sostanziava nell’assemblaggio di due marmi preziosi, nell’uso dell’oro e del vetro, davvero una profusione di materiali da Wunderkammer. Barocca come un’enigmatica e concettosa epigrafe, solcava l’opera la frase «Quid nihil nisi minus» («Nient’altro che meno»), un ammonimento sull’abuso di riduzionismo minimale, inevitabilmente proteso verso il nulla, laddove i diritti dell’immaginazione e della visionarietà vengono negati. Proprio quei diritti che Marisa Merz rivendicò e praticò per tutta la vita.

La casa studio di Marisa e Mario Merz, affacciata sul mercato di Porta Palazzo a Torino, dista poche centinaia di metri da un unicum dell’architettura seicentesca, la Cappella della Sindone di Guarino Guarini, forse la migliore esemplificazione del concetto deleuziano di «piega». Le pliche, le protrusioni biomorfiche dei due sinuosi «visceri» scavati nel marmo nero delle due rampe di scale (oggi purtroppo rese inaccessibili al pubblico dalle vigenti misure di sicurezza) che s’inerpicano ai lati dell’altare principale del Duomo ricordano lo sviluppo di una delle opere più note di Marisa Merz, la «Scultura vivente» installata a metà degli anni Sessanta nella cucina di casa sua. In alto, verso la sommità del capolavoro guariniano, la fuga di archetti e travi marmoree, ordito e trama della cupola diafana, rimanda invece agli intrecci delle trame di luce che l’artista ricamava con fili di rame.

Chi ha paura della «Scultura vivente»?

Nel 2026 cade il centenario della nascita di quella che ora viene citata come l’unica esponente femminile dell’Arte Povera. Dagli anni Ottanta la sua opera ha conosciuto un crescente interesse, anche se solo nel 1999, con la mostra allestita a Villa delle Rose, sede distaccata della Galleria d’arte moderna di Bologna (la dirigeva Danilo Eccher), ebbe la sua prima retrospettiva museale in Italia. Più recentemente, nel 2017-18, un’altra, più ampia rassegna organizzata dalla Fondazione Mario e Marisa Merz di Torino e itinerante dal Met Breuer di New York all’Hammer Museum di Los Angeles, e approdata in Europa con le tappe al Museu Serralves di Porto e al Museum der Moderne di Salisburgo, «The Sky Is a Great Space», ha rappresentato una delle più vaste e approfondite ricognizioni sul suo lavoro (il catalogo accoglie anche il citato testo di Christov-Bakargiev). In quell’occasione si riparlò anche del fatto che Marisa Merz fosse stata esclusa dalle mostre che identificarono il nucleo storico dell’Arte Povera, e che Germano Celant non la citò nel celebre «manifesto» intitolato «Appunti per una guerriglia» e pubblicato su «Flash Art» nel 1967.

In altra sede, qualche anno prima, aveva espresso la sua interpretazione dei fatti Piero Gilardi, artista testimone di quei giorni. Lo fece in un’intervista con Floriana Piqué pubblicata nel catalogo della monografica dedicata a Marisa Merz dal Centre Pompidou di Parigi nel 1994 (la sua prima retrospettiva istituzionale all’estero). Gilardi sottolinea che «la pratica di Marisa poneva in stretta corrispondenza la sua vita personale e la sua espressione artistica, il suo lavoro e la sua quotidianità personale. Era una delle caratteristiche che la distinguevano nettamente dal resto del gruppo. (…) A tutti piaceva entrare in casa di Marisa ed essere circondati dalle sue sculture. Tutti ammiravano questa installazione dello spazio ambientale (la citata «Scultura vivente», un’opera composta di ritagli d’alluminio, Ndr). Ma a quel tempo, creare un’atmosfera non era il vero focus della ricerca del gruppo torinese; al contrario, si stava scavando nell’oggetto per liberare un nuovo tipo di significato dall’interno, un’energia primordiale. (…) Non avevamo colto l’elemento femminile, l’aspetto ricorrente e specifico che il suo vero approccio includeva. (…) I nostri interessi si erano spostati verso il concettuale (…) o la materia e l’energia. (…) Non ricordo le opere di Marisa del periodo ’66-67. Un’opera che in seguito mi colpì molto furono le ragnatele realizzate con enormi ferri da maglia. È un gioco psicologico, una messa a nudo, una sovversione dello strumento di oppressione della condizione femminile. Negli elementi che costruiva nella sua cucina, questa ripetitività era chiaramente presente a posteriori; il processo costruttivo non richiedeva un piano, una simmetria, una fine o un inizio, ma una progressione lenta e continua, con alcune alterazioni cicliche». Che cosa c’era in quell’opera, la «creatura» in cucina che, si dice spaventasse la figlia Beatrice allora bambina, scoraggiava il gruppo che si riuniva per cena in quella casa? «Ciò che non ci piaceva era il materiale che usava, il sottile foglio di alluminio plastificato. L’aspetto “dozzinale” di questo materiale lucido ci infastidiva. Al contrario, cercavamo la purezza di certi materiali che portavano in sé una verità intrinseca». Ma ora, «guardando indietro, possiamo dire che Marisa è stata protagonista di un movimento artistico e culturale che ha portato alla ribalta un nuovo concetto di soggettività, anticipando quella che (…) è diventata la soggettività postmoderna».

Marisa Merz, «Living Sculpture», New York, Gladstone Gallery. Foto: David Regen

Una consonante fa la differenza

Eppure quel bozzolo tubolare, la scultura che si sviluppava, una scaglia dopo l’altra, nella cucina di casa Merz era perfettamente in linea, e forse ancora oltre, con quelle idee intorno alla mutabilità e alla processualità che animavano parte delle idee poveriste. Mutava a seconda dei luoghi di esposizione, del movimento dei «tentacoli» che scendevano dal nucleo originario dell’opera una volta appesa al soffitto. Mutava a mano a mano che l’autrice vi inseriva ulteriori ritagli. Le apparizioni della «Scultura vivente», come la intitolò l’autrice presentandola allo storico Piper Club di Torino e nella personale dedicatale da Sperone nel 1967, includono, nel 1966, un breve film fanta-horror underground, «Il mostro verde».

Altre opere di Marisa Merz sono concepite per esaltarne la transitorietà, come il cerchio, composto da segmenti di nylon intrecciati a maglia, che sulla spiaggia di Fregene, nel 1968, viene scomposto e rapito dal moto delle onde. Sullo stesso litorale dispone le «Scarpette», anch’esse tessute a maglia con fili di nylon, al pari del nome «Bea», la figlia Beatrice. L’«azione» coinvolge anche il marito Mario Merz, al quale fa indossare rotoli di coperte chiuse con nastro adesivo. Le fotografie di quella performance appariranno di lì a poco nella mostra «Arte Povera più azioni povere», la collettiva che nell’ottobre del ’68, ad Amalfi, sancisce la nascita dell’Arte Povera e per questo saranno interpretate come opere di Mario Merz. Marisa, che non era inclusa nella rassegna, espone invece nel 1970, a Roma, all’Attico di Fabio Sargentini, in una personale nella quale riappaiono, tra le altre opere, le scarpette e le coperte. Tommaso Trini, il primo critico ad aver sondato in profondità quella fase del lavoro di Marisa Merz, commentando la sua seconda personale nella galleria romana, le dedica un testo fondamentale, in cui prende in esame la questione del lungo esilio dell’artista e dell’identità di genere: «È venuta affinando la sua arte (…) con procedimenti femminili. Tuttavia, il suo lavorare a maglia (o tagliare lamine di metallo, o cucire, o ricamare) ha la sola immagine di un’economia di sopravvivenza, almeno agli inizi. La sua manualità operativa è a misura dei mezzi sociali di produzione di cui la donna ha storicamente il possesso e non la proprietà. Come artista, cioè produttrice di segni, Marisa Merz è stata a lungo espropriata dei suoi segni e lo è ancora fintanto che se ne demolisca il valore d’uso: non perché siano prodotti non consumati dal mercato, ma perché se ne disconosce la capacità di essere mezzi di produzione di altri segni di altri artisti. È anche vero però che nella sua arte si può osservare il superamento della nozione capitalistica di valore in quella di processo». Trini è il primo a prendere in esame il rapporto tra Mario e Marisa Merz (quasi omonimi, non fosse stato per una consonante in più, notò il critico) in quanto artisti: «Marisa si divideva in Marisa e Mario. Mario si divideva in Mario e Marisa. Ciascuno di loro divide in due la sua propria opera d’arte, e tanto valga per cominciare (…) La diversità della creatività femminile non equivarrà alla differenza tra l’opera di Marisa M. e quella di Mario M., entrambe autonome e divise nei loro segni, ossia tra l’arte della donna e l’arte dell’uomo (…) La maglia-scultura di Marisa M. ha gene femminile, non necessariamente segno femminile (…)».

Musica da camera al Castello

È quasi paradossale che fu l’anti Celant, Achille Bonito Oliva, a dare sempre più spazio al lavoro di Marisa Merz: lo fa includendola (con il marito) nella Biennale di Venezia del 1972 e curando, insieme ad Harald Szeemann, Martin Compton e Martin Kunz, la mostra centrale di quell’edizione, «L’arte negli anni Settanta». Qui Merz viene inquadrata, spiega Kunz, in una sorta di cornice tematica connessa all’autorappresentazione, in tendenze «emerse con particolare intensità in artiste di sesso femminile». Ecco allora Eva Hesse, il cui lavoro (con quello di Hanne Darboven e di Louise Bourgeois) è stato spesso accostato a quello dell’artista torinese, ma anche, fra le altre, Nancy Graves, Annette Messager e Katharina Sieverding. Negli anni Ottanta Germano Celant riconoscerà «ufficialmente», attraverso la sua inclusione in una mostra da lui curata, l’appartenenza poverista di Marisa Merz. Del 1984 è la rassegna «Coerenza in coerenza: dall’Arte Povera al 1984»; del 1985 è «The Knot: Arte Povera at P.S.1» a New York. Il 1985 è anche l’anno in cui si inaugura il Castello di Rivoli nella sua nuova (e innovativa, ai tempi) funzione di Museo d’arte contemporanea. Nella mostra inaugurale «Ouverture», l’allora direttore Rudi Fuchs vuole anche Marisa Merz. L’artista entra in quella mostra con opere in maglia di rame, intessuta in moduli quadrati articolati in composizioni geometriche; lo fa in contrappunto con le lussureggianti cascate floreali degli stucchi juvarriani, intervenendo all’interno delle grandi cornici vuote che, nella sala detta dei Concerti, ospitavano specchi e dipinti, «risarcendo» così, con la luce filtrata dalle maglie del rame, parte della luminosità che in origine doveva caratterizzare questa sala. Quasi en passant, con quell’opera Marisa Merz restituì al concetto di decorazione il suo alto valore storico e culturale, anche in quanto capace di definire, identificare e interagire con lo spazio architettonico e con la sua storia.

Le opere di Marisa Merz confluite in seguito a Rivoli offrono più che significativi cenni del suo percorso, con l’approdo, anzi il ritorno, alla pittura e al disegno, nel 1981, attraverso volti e figure femminili; e con lo sviluppo in scultura della chiave installativa. È con disegni che partecipa alla sua prima documenta a Kassel, nel 1982, nell’edizione diretta da Fuchs; vi ritorna nel 1992, quando il direttore è Jan Hoet. In questa edizione, quasi in silente contrapposizione al fragore espositivo di uno dei riti più solenni del culto dell’arte contemporanea, isola in un ambiente la sua piccola fontana, la cui vasca in cera accoglie un breve gorgogliante zampillo d’acqua. Un’opera anche musicale, che avrà un suo sviluppo nella piccola installazione del 1997, ora a Rivoli, in cui l’acqua che sgorga da un violino modellato in paraffina ne mantiene la temperatura costante impedendo le alterazioni termiche cui è soggetto questo materiale e, rifluendo nella vasca, stavolta in piombo, offre un nuovo momento di quieta contemplazione sonora.

Marisa Merz nel 1975. Foto: Giorgio Colombo

Da Casorati al Rinascimento magico

Ma chi era Marisa Merz, al secolo Maria Luisa Truccato, figlia di un operaio della Fiat e modella, con all’attivo studi di danza, prima del 1960, l’anno di nascita di sua figlia Beatrice con cui fa coincidere l’inizio della sua biografia? Un’analisi di Maria Teresa Roberto dedicata a un’intervista rilasciata da Marisa Merz alla rivista «marcatrè» nel 1966 include uno spiraglio sulla giovinezza dell’artista. Accade quando si parla dell’esigenza emersa in quel periodo nel lavoro di alcuni artisti, tra i quali gli stessi poveristi, di conferire all’opera un’estensione capace di superare i limiti spaziali tradizionali. Dice Marisa Merz, rispondendo a una domanda sul tema: «Essendomi proposta di sviluppare quelle forme le cui caratteristiche erano evidenti anche se espresse nel contesto tradizionale del quadro, ho sentito l’esigenza di farle vivere nello spazio per cui esse assumono la concretezza di una cosa». Queste parole, commenta Roberto, «alludono (…) a una precedente stagione di pratica della pittura di cui costituiscono una rara, se non unica, traccia: c’è stato un momento, nella stagione compresa tra la sua presenza come modella nello studio di Felice Casorati nei primi anni Cinquanta e l’apparire sulle pagine di “marcatré” delle opere in lamierino, in cui Marisa Merz ha dipinto, dando sostanza di materia e colore a forme “articolate e vitali” antesignane di quelle che avrebbe poi liberato nello spazio e probabilmente a esse simili nell’andamento sinuoso e nel rifiuto dell’ordine geometrico. Marisa Merz, continua la studiosa, avrebbe poi trovato ispirazione proprio nel suo primo, originario incontro con i modi della produzione artistica quando, a partire dagli anni Ottanta, sarebbe tornata alle pratiche del disegnare, del dipingere, del plasmare. Affiora infatti, soprattutto nei disegni che in molti allestimenti l’artista era solita porre in relazione con le Testine, un rapporto con le armoniche scansioni lineari del Casorati maturo, in cui profili femminili, sfondi di paesaggio e incorniciature di tende, specchi o schermi si saldano in modo da formare unità ritmiche».

Il dipinto conservato a Rivoli è non solo un eccellente esempio del polimaterismo attraverso il quale, con carboncino, gouache, pastello e pittura a spray, dava vita a quei volti femminili che possono avere una sia pur parziale analogia, in Italia, con gli altrettanto enigmatici disegni di Gino De Dominicis, ma anche delle modalità installative di ciò che tradizionalmente viene appeso a un muro. Qui e in altri casi, invece, l’opera è completata dal tavolo ottenuto dal montaggio di una scaffalatura da magazzino, che la regge nel suo poggiarsi al muro retrostante. Una modalità più «domestica» che museale, e comunque una sottolineatura del concetto di esposizione caro all’autrice, cioè un evento transitorio, mutevole, quasi provvisorio, in movimento. «Né ritratti né personaggi fissi», come ha scritto Catherine Grenier, curatrice della ricordata retrospettiva a Parigi, le figure di Marisa Merz sono state studiate in maniera approfondita nel saggio di Leslie Cozzi pubblicato nel catalogo della retrospettiva del 2017 a New York. La studiosa americana ha parlato, non a torto, di pastiche in cui convergono diverse culture, da quella bizantina a quella rinascimentale, dagli ori di Gentile da Fabriano alla ritrattistica di Leonardo. Ma a proposito del Quattrocento, e soprattutto al modello costituito da Piero della Francesca, cui guardò, tra gli altri, Felice Casorati, Cozzi precisa che «evitando l’interpretazione che enfatizzava la solidità, l’equilibrio e la geometria di fondo delle forme di Piero, i disegni a grafite di Merz guardano invece ai momenti della sua pittura in cui i corpi appaiono fugaci e interstiziali. (…) È al misticismo rinascimentale, più che al naturalismo rinascimentale, che la sua opera fa spesso appello». E oltre: «Le sue installazioni non privilegiano un unico punto di vista dominante, ma creano una sequenza di punti di vista calibrati su vari corpi. Il rifiuto della regolarità empirica nelle sue installazioni spaziali trova la sua controparte nelle opere grafiche nel suo frequente uso dello sfumato. (…) Mentre la prospettiva rinascimentale tentava di sfruttare la linea per la demarcazione decisiva della forma, lo sfumato crea la forma attraverso l’informe, posticipando o differendo sempre un contorno finale». Questo «sfumato» inteso come negazione della fissità della definizione perimetrica o volumetrica della forma rimanda, in alcune opere di Marisa Merz, al movimento percettivo determinato, talora in interazione con la pittura, dalla gabbia-tramatura-rete modellata e ricamata nel rame. Mutando anche di poco il punto di vista, la sovrapposizione dei veli dà luogo a una continua mutazione grafica del «chiaroscuro».

Idoli e metamorfosi

Di una certa aura mistica (e magica) si è parlato anche a proposito dei nuovi personaggi che dal 1982 Marisa Merz introduce nel suo mondo sempre più sospeso e visionario. Così com’è stato detto che l’opera d’arte, per lei, era la casa, allo stesso modo le piccole, misteriose teste in argilla cruda e policroma che modella sembrano nascere dall’intimità di un gesto, di un fare, che si compiono nello spazio del palmo di una mano. Un possibile antecedente di queste opere possono essere considerate le marionette che espose nella sua personale all’Attico nel 1975 (si potrebbe aprire qui un inciso dedicato alla comunione d’intenti e di sentire che unì l’artista a due galleristi, Sargentini appassionato di teatro e Franco Toselli di Milano, forse più poeta e artista che mercante, e dalla poesia proveniva anche Tucci Russo, dove Merz espose nel 1980). Richard Flood ha parlato esplicitamente di oggetti votivi che, «come tali, rappresentano un voto o un desiderio emblematico dell’umanità». Potrebbero essere considerate, tra l’altro, come la perfetta esemplificazione di due modi opposti d’intendere la soggettività da parte di due artiste torinesi: il forte ricorso all’autobiografismo e al proprio erotismo da parte di Carol Rama contro l’introspezione silente da parte di Marisa Merz. Dalle figure femminili della prima si allungano lingue, unghie e varie appendici e deiezioni: urla, a differenza dell’«epico torpore (ancora Flood) delle teste di Marisa Merz». Ed «è proprio da qui che scaturisce la tensione emanata da queste teste, tuttavia vi è qualcosa di voluttuoso nella loro calma, una pienezza che va al di là di ogni tormento» (R. Flood, Marisa Merz, in Arte Povera 2011, catalogo della mostra a cura di Germano Celant, Castello di Rivoli Museo d’arte contemporanea, 2011-12). Alla Biennale di Venezia del 2013, curata da Massimiliano Gioni, quando le venne conferito il Leone d’Oro alla carriera, apparvero in ottima compagnia con le ieratiche teste e figure neoromaniche di Hans Josephson. Quelli di Merz sono idoli che hanno preso forma e compiutezza, si direbbe vita eterna, al termine di una mutazione. E, come i personaggi delle Metamorfosi ovidiane, assumono identità di mito una volta subìta o accettata la metamorfosi. Si deve a Ester Coen un saggio in cui l’opera di Marisa Merz viene messa in relazione con Ovidio, pubblicato nel catalogo di una monografica organizzata nel 2011 dalla Fondazione Merz di Torino, che ebbe la sua prima uscita alla Fondazione Querini Stampalia di Venezia.

La sede torinese ospiterà, nell’autunno 2026, una sezione della retrospettiva che celebrerà il centenario dell’artista. Le altre avranno spazio nel Castello di Rivoli e nella Galleria Civica d’arte moderna e contemporanea di Torino, quest’ultima ora diretta da Chiara Bertola, già a capo della Fondazione veneziana ai tempi della citata mostra. Bertola, profonda conoscitrice dell’artista, tornerà dunque a cimentarsi nell’impresa di «parlare del lavoro di Marisa», compito «difficile perché è un lavoro basato sull’indeterminatezza, più vicino al respiro, a un fluire che stenta a cristallizzarsi, a immobilizzarsi in un’opera». La mostra non potrà non includere quella che Germano Celant considerava un’opera cardine nella «traversata solitaria» di Marisa Merz, «L’altalena per Bea» (1968). Un’opera che destò, ricordava Celant, «alcune strane reazioni negli artisti appartenenti all’Arte Povera che vi si sedettero». In un periodo in cui l’arte era dominata da Minimalismo e Concettualismo, e in cui «le modalità della scultura erano rigorosamente intellettuali, l’altalena era una spinta, almeno in Italia, a rompere la rigida barriera delle immagini oggettive, per introdurre il gioco, il piacere e l’universo personale. (…) L’altalena proclamava la volontà di costruire il proprio destino di madre e figlia, proponeva una scultura che sgorgava dalle forme inconsce e dalla figura archetipica del gioco della Madre. Era (…) la volontà di iniettare un fluido familiare e tenero nell’itinerario assoluto e cristallizzato dell’arte». Sono aspetti, questi ultimi, oggi quasi connaturati all’idea attuale di arte e di produzione artistica. Dovrebbe essere questo suo avere saputo preconizzare molte attitudini ed espressioni attuali a scoraggiare chi identifica l’apprezzamento che oggi circonda la sua opera attraverso il parametro stilistico/tematico dell’arte prodotta dalle donne.

Una certa estetica della (più o meno apparente) fragilità formale e materica come forza, la già citata riscoperta delle potenzialità della decorazione nel senso più alto dell’espressione, il nuovo ritorno alla figura e alla manualità (anche del tessere, del plasmare), sono tutti elementi di cui Marisa Merz è stata tra le primissime interpreti. Ma il suo più grande lascito è qualcosa di ancora più profondo. Ha scritto Ester Coen: «Quella testina posta, ad esempio, sul davanzale di una finestra, nel transito tra luce e ombra, parla del luogo e dello spazio dove l’opera di Marisa si pone ininterrottamente. Nell’accenno della creta o racchiusi in una bottiglia, sono fonemi sorgenti di un ultimo, estremo messaggio di speranza nei confronti dell’arte».

Marisa Merz, «Senza titolo» 2009-10, Roma, MaXXI. Foto: Patrizia Tocci, courtesy Fondazione MaXXI

Altri articoli dell'autore

Mentre l’edizione italiana della rivista «Flash Art», nata nel 1967, diventa annuale, abbiamo chiesto al suo fondatore di raccontarne la storia: «Ho visto di tutto, ma nulla è paragonabile ai cambiamenti odierni»

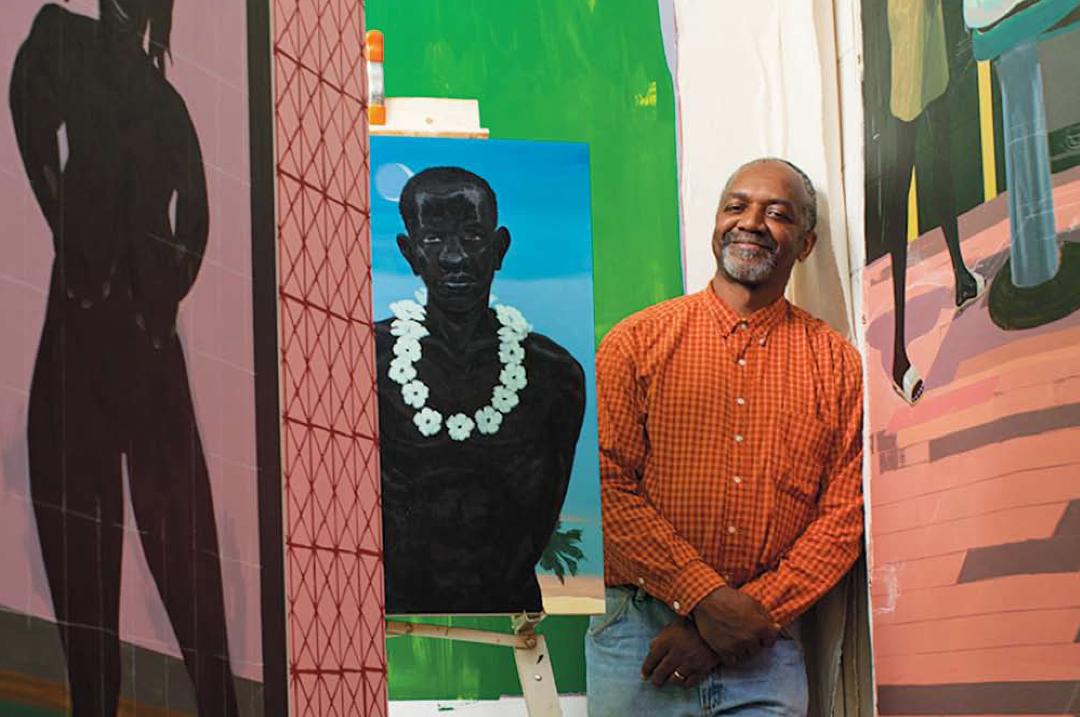

L’acclamato artista figurativo dipinge con la maestosità di un Old Master scene quotidiane della comunità nera. Nel sapiente dosaggio di citazionismo, kitsch, folklore, tragedia e ironia, dal suo lavoro emerge un messaggio: la felicità è possibile

Il viaggio, il mito, il nomadismo stilistico e una straordinaria poliedricità espressiva sono i moventi e gli strumenti alla base della cinquantennale ricerca dell’artista campano, ora impegnato in un trittico di mostre in Umbria

Da Piranesi all’artista contemporaneo Philip Goldbach, da Twombly a Rauschenberg, nel corso dei secoli non pochi artisti hanno fondato sull’atto dell’eliminare la loro ricerca