Verifica le date inserite: la data di inizio deve precedere quella di fine

Franco Fanelli

Leggi i suoi articoli«Quando i neri cercano di fare arte, stanno davvero cercando di fare la stessa cosa che cercano di fare gli artisti bianchi? Penso che su molti livelli stiamo cercando di fare cose diverse». Lo ha detto Kerry James Marshall, classe 1955, il più celebre pittore afroamericano vivente, in un’intervista con il suo collega Charles Gaines, pubblicata in una monografia edita da Phaidon nel 2017, l’anno in cui a Marshall venne dedicata la copertina di «Artforum».

Gaines replica: «Questa domanda è emersa in relazione ai pittori astratti di colore degli anni Cinquanta impegnati nel Modernismo. Credevano fermamente nel Modernismo e allo stesso tempo riconoscevano che (attraverso quel linguaggio, Ndr) la loro capacità di affrontare la propria esperienza di vita come persone di colore attraverso l’arte era limitata. A causa di questo squilibrio, la loro esperienza del Modernismo era diversa e penso che questo si riflettesse nel loro lavoro, in particolare in quello di Norman Lewis, le cui astrazioni, se paragonate a quelle di Pollock e Tworkov, erano simboliche. Si tratta di un’astrazione narrativa. Questo porta a interrogarsi sull’arte astratta, anche nella mia pratica artistica degli anni Settanta. Da un lato, c’era una battaglia, in particolare tra gli artisti attivi nell’area di New York, su quanto fosse “nera” la tua opera e, allo stesso tempo, c’era il doppio taglio: la corrente dominante bianca ti avrebbe criticato per la rappresentazione dei neri». Questo gatto che si morde la coda era apparso, molti anni prima, sullo sfondo di una tavola rotonda organizzata nel 1967 dalla rivista «Arts/Canada» intitolata «Black», ovvero il nero come concetto, simbolo, colore e le sue implicazioni sociopolitiche. Il match-clou fu quello tra Cecil Taylor, jazzista e poeta nero, e Ad Reinhardt, artista bianco che con i suoi «Black Paintings» aveva decretato, come scrive Riccardo Venturi in un suo saggio, l’eclissi del Modernismo e delle sue utopie. I due vennero ben presto ai ferri corti. Reinhardt spiegò che, secondo lui, «il motivo del coinvolgimento dell’oscurità e del nero, per un artista, è di natura estetica-intellettuale. Ed è a causa del suo essere non-colore. Il colore è sempre intrappolato in qualche tipo di attività fisica o assertività propria; e il colore ha a che fare con la vita. In questo senso può essere volgarità o arte popolare o qualcosa del genere. Ma è meglio che ci si assicuri di cosa si intenda per emozione».

Poi intervenne Taylor: «Ci daresti una definizione?».

Reinhardt: «(…) L’arte è coinvolta in un certo tipo di perfezione. “Espressione” è una parola impossibile. Se si vuole usarla, penso che si debba spiegarla ulteriormente».

Taylor: «Una volta raggiunta quella perfezione, cosa succede?».

Reinhardt: «Beh, suppongo che ci sia una reazione generale. Suppongo che nelle arti visive le opere di qualità finiscano solitamente nei musei, dove possono essere protette».

Taylor: «Non capisci che ogni cultura ha i propri costumi, il proprio modo di fare le cose, ed è per questo che esistono diverse forme d’arte? Le persone dipingono in modo diverso, cantano in modo diverso (…)».

Reinhardt: «Le culture nel tempo iniziano a rappresentare ciò che hanno fatto gli artisti. Non è il contrario».

Taylor: «(…) Devi calarti nella realtà (…) Io sto dicendo che devo (…) essere consapevole delle dinamiche sociali della mia società per poter funzionare. Non ho solo una responsabilità verso me stesso, ho una responsabilità verso la mia comunità».

Reinhardt: «Sì, ma come essere umano, non come artista».

Taylor: «Senti, non sei tu la persona giusta per parlare degli esseri umani, dato che escludi l’elemento umano dalla tua arte. Questo tipo di dicotomia è molto comune in Occidente e ha portato alla paranoia».

Kerry James Marshall, «Untitled (Blanket Couple)», 2014. © Kerry James Marshall. Courtesy of the artist and David Zwirner, London

Il segreto del successo

Ma tornando a Marshall, parrebbe che il suo maggior merito consista nell’avere risolto la dicotomia di cui sopra dimostrando, per dirla con il suo intervistatore Gaines, che «le proprietà estetiche translinguistiche della pittura e le proprietà linguistiche del contenuto si fondono e si uniscono». Sebbene questo equilibrio abbia caratterizzato tanta parte della storia dell’arte (e ciò vale tanto per «Guernica» di Picasso quanto per la «Brioche» di Chardin) e nonostante discussioni di questo tipo ci riportino ai tempi di Forma 1, della possibilità di essere a un tempo «formalisti e marxisti», è pur vero che il diritto alla differenza e la blackness sono temi che, data la loro complessità, rendono la questione tutt’altro che superflua.

Marshall, in questi giorni, è protagonista di una vasta retrospettiva alla Royal Academy di Londra (fino al 18 gennaio). Il coro di consensi è unanime. Si dice che un artista arriva alla fama o per la sua lunga pratica in una coerente ricerca o perché i tempi hanno reso «necessaria» (o particolarmente attuale) la sua arte. Di Marshall si pensa che il suo successo sia il frutto di entrambe le cose. Circa la seconda è presto detto. Nel 2019 Martin Puryear, scultore afroamericano nato nel 1941, venne invitato a rappresentare gli Stati Uniti alla Biennale di Venezia. Puryear disse che la geometria e le armoniche forme organiche delle sue opere erano impiegate per evocare presenze come la manualità, un certo modello di artigianato, di design, di oggettualità e di ritualità. Era, insomma, quell’«astrazione narrativa» o simbolica che Gaines, nell’intervista citata, riconduce a un’attitudine e a un modello di pensiero che non possono essere se non afroamericani, o comunque sono estranei all’astrazione iconofoba delle correnti bianche. Sei anni prima, a seguito dell’ennesimo omicidio a sfondo razziale, aveva fatto il suo esordio l’hashtag #BlackLivesMatter.

Nel 2001 la mostra di Mark Bradford allo Studio Museum di Harlem sanciva l’irresistibile ascesa mercantile dell’astrattismo nero; nel 2017 arrivava, postumo, il record d’asta per il «Picasso nero» Jean-Michel Basquiat (110,5 milioni di dollari per una sua opera del 1982 battuta da Sotheby’s New York, la più alta cifra pagata per un artista di colore). Fino a un certo punto, comunque, a «tirare» fu il Neoastrattismo. Il mondo impazziva per gli astrattisti di ritorno e molti di loro, da Oscar Murillo a Julie Mehretu, non sono bianchi. Nel momento in cui il Neoastrattismo cominciò a puzzare di «Zombie Formalism» (copyright Walter Robinson, in «Artspace», 2014), anche perché troppo disimpegnato, decorativo e comunque poco adatto a tempi in cui le emergenze sociali si erano prese la scena, tornò di moda la pittura figurativa, e siccome tra le altre nefandezze era riemerso con forza il razzismo, furono artisti di colore come Gary Simmons, Kara Walker, Kehinde Wiley, Lynette Yiadom-Boakye a diventare famosi e apprezzati. È in questo contesto che arriva il grande momento di Kerry James Marshall. Nel maggio 2018 il suo dipinto «Past Times», una rivisitazione di «Une dimanche après-midi à l’Île de la Grande Jatte» di Seurat, viene battuto per 21,1 milioni di dollari da Sotheby’s New York: lo compra il rapper Sean «P Diddy» Combs, pagandolo 844 volte la cifra spesa (25mila dollari) nel 1997 per decorare la sede della Metropolitan Pier and Exposition Authority di Chicago.

P Diddy lo strappa al concorrente più agguerrito, il gallerista David Zwirner, che si stava battendo, si dice, per assicurare il monumentale dipinto al Broad Museum di Los Angeles. Quell’anno a giugno, ad Art Basel, per Marshall è un trionfo. La Shainman Gallery e lo stesso Zwirner vendono due dipinti della serie «Vignette» (uno del 2018, l’altro di dieci anni prima), per un totale, pare, di dieci milioni di dollari. Anny Shaw, inviata di «The Art Newspaper», osserva: «Nel 2016, sempre ad Art Basel, un acrilico dello stesso artista era stato venduto a 350mila dollari. Questo significa che in due anni i prezzi sono aumentati di dieci volte».

Muralismo e cartoni animati

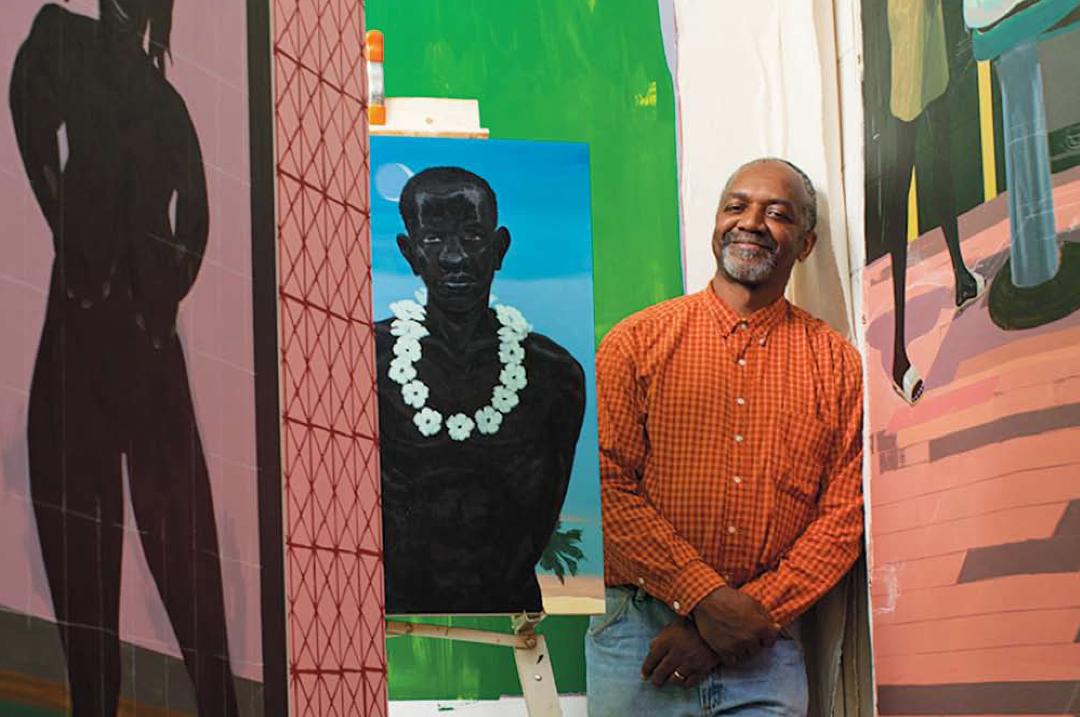

Ma perché Marshall (che espose per la prima volta alla Biennale di Venezia nel 2015, nell’edizione curata da Okwui Enwezor) piace così tanto (tra i suoi collezionisti, anche Michelle Obama), molto più di altri colleghi figurativi afroamericani? E qui arriviamo al primo punto del «segreto del successo», cioè la lunga carriera e la coerenza stilistica e concettuale.

Nato nel 1955 in Alabama, ma cresciuto a Los Angeles, dove si è laureato all’Otis Art Institute nel 1978, prima di trasferirsi a Chicago nel 1987, Marshall ha studiato con due artisti che indubbiamente hanno inciso sui successivi sviluppi del suo lavoro. Uno era Charles Wilbert White, un realista impegnato che aveva alle spalle un’attività come muralista nel programma federale Wpa, e l’altra era Betye Saar, le cui installazioni sono state esposte in una bella antologica a lei dedicata dalla Fondazione Prada a Milano nel 2016-17. White mostrava agli allievi «I disastri della guerra» e i «Capricci» di Goya, oltre alle opere di Käthe Kollwitz; quanto a Saar, lei stessa ha dichiarato che la sua arte «ha più a che fare con l’evoluzione che non con la rivoluzione, con la trasformazione delle coscienze e del modo di vedere i neri, non più attraverso immagini caricaturali o negative, ma come esseri umani». Ironica, malinconica, brillante, non a caso adora Joseph Cornell, e il folclore afroamericano è parte integrante di molte sue opere. Marshall, tuttavia, oltre a White preferisce citare, come maestro, Arnold Mesches, un altro realista che aveva cominciato a dipingere quadri pericolosi sotto il maccartismo e non a caso fu «attenzionato» dall’Fbi. Ma al di là di questo, Marshall ha spiegato che se «White aveva l’immagine e il suo rapporto con la soggettività, Mesches aveva la struttura». Gli anni Sessanta e Settanta non erano un’epoca facile per i figurativi e anche Marshall per un certo tempo abbandonò la figura. Ma si affretta ora a precisare che lo fece «perché volevo dedicare più tempo a capire come fossero le immagini, come funzionassero la superficie, la consistenza del colore e tutte quelle cose». Collage e tecniche miste erano le sue tecniche preferenziali in quella fase.

La sua retrospettiva londinese include il quadro che dà inizio a tutto. Si tratta di «A Portrait of the Artist as a Shadow of his Former Self», una tempera all’uovo (tecnica praticata a lungo dagli antichi maestri amati dall’autore) dipinta nel 1980 su un foglio di carta di poco più di 20x16 cm. Raffigura un uomo di colore su fondo nero; la sua presenza è rivelata da ciò che nell’opera è bianco: il sorriso sdentato, gli occhi, la maglietta sotto la camicia. A ispirare l’autore fu la lettura del romanzo di Ralph Ellison The Invisible Man. L’uomo invisibile è ovviamente l’uomo nero, nel senso etnico e sociale del termine. Dopo questa sorta di manifesto, come spiegare il fatto che Marshall abbia dichiarato che «ciò che non sto facendo è creare un’opera che affronti l’idea del razzismo»? Spiega Adrian Locke, curatore in capo della Royal Academy: «L’assenza della figura nera nella storia dell’arte, così come la mancanza di riconoscimento del suo ruolo di creatore d’arte, è qualcosa contro cui Marshall ha reagito e che ha cercato di correggere». Un esempio di come lo fa è «De Style» (un titolo che ammicca alla quasi omonima avanguardia storica europea). Dipinto nel 1993, è monumentale e a suo modo epico, come una delle opere celebri del Louvre, ad esempio «La zattera della Medusa» di Géricault o del Rijksmuseum, ad esempio la «Ronda di notte» di Rembrandt. Eppure, con la stessa magniloquenza compositiva, raffigura l’interno di un negozio di barbiere. Mentre un cliente si fa tagliare i capelli, altri attendono il loro turno.

Per 300 sterline alla Royal Academy si può acquistare il gigantesco poster che riproduce «School of Beauty, School of Culture», un altro «must» di Marshall, dipinto nel 2012. Stavolta la scena è ambientata in un salone di bellezza femminile, con grande profusione di acrobatiche acconciature. Molto amato dal pubblico, è uno di quei quadri che fanno un po’ storcere il naso all’élite della critica: troppo evidenti e compiaciute, in effetti, le citazioni. Il pittore allo specchio sul fondo, colto mentre fotografa la scena, è un’allusione un po’ «paracula» al celebre dettaglio dei «Coniugi Arnolfini» di Jan van Eyck, così come l’anamorfosi che attrae i bambini in primo piano lo è nei confronti della Vanitas che, in forma di teschio, attraversa la parte in basso de «Gli ambasciatori» di Holbein. Il cranio qui è sostituito dal volto di Biancaneve, una strizzatina d’occhio al graffitismo d’antan (era più divertente Ronnie Cutrone, comunque). Ma al di là di ogni vano tentativo di ledere la maestà di Marshall, occorre qui ricordare che il tratto distintivo della sua pittura è che tutti i personaggi hanno il volto e le parti visibili del corpo dipinti di nero. Il nero, spiega l’autore, come se già non lo si fosse capito, deve essere un sostantivo, non un aggettivo. Questo per sottolineare che «le scene della vita dei neri possono essere grandiose e spettacolari quanto qualsiasi altra cosa della storia dell’arte. (...) Marshall, continua Locke, è uno studioso di storia dell’arte ed è pienamente consapevole dei canoni consolidati della storia dell’arte, oltre ad avere una profonda familiarità con il lavoro di artisti di ogni epoca e luogo. Questi riferimenti appaiono nel suo lavoro, non da ultimo nella sua appropriazione della grande pittura storica, un genere che si è evoluto nel tempo». È dunque tramite questo serrato rapporto con la storia dell’arte che l’artista ha raggiunto l’equilibrio tra forma e contenuto, tra piacere e denuncia, tra estetica e linguaggio, per tornare al dilemma di partenza? È spostando la questione dalla «figura» all’esplorazione del tema centrale di tutta l’arte visiva, cioè l’immagine, che Marshall è riuscito nel suo intento? Certo, se a una soluzione è arrivato, lo deve anche al sapiente dosaggio dell’ingrediente ironico, dell’iconografia popolare, del folklore.

Kerry James Marshall, «School of Beauty, School of Culture», 2012. © Kerry James Marshall. Courtesy of the artist and Jack Shainman Gallery, New York. Foto Sean Pathasema

Da Giotto al voodoo

Un buon esempio, ed è qui che traspare la lezione di Betye Saar, è un dipinto come «When Frustration Threatens Desire», del 1990, in cui viene raffigurato un rito magico di levitazione (o evocazione?). L’autore ricorda che a Los Angeles, nel suo quartiere, aveva sede la Bombay Candle Company. «Passavo sempre davanti a quel posto andando e tornando da scuola e non avevo mai pensato a cosa succedesse lì dentro. Finché (…) ho scoperto che la gente andava lì per farsi preparare candele e per ricevere letture spirituali. Nel mio quartiere si praticava la Santería da decenni e io non lo sapevo nemmeno (…) Quanto è complessa l’esperienza culturale afroamericana negli Stati Uniti, ci sono tutti questi modi in cui i neri sintetizzano le tradizioni occidentali con quelle africane… Quindi, in quel dipinto, quelle forme circolari sono rappresentazioni simboliche dei sette poteri africani del pantheon Yoruba. Quei cerchi sono divisi in quel particolare aspetto come colore, e quel numero su quei cerchi è il loro numero magico. Ma poi ci sono anche questi simboli cabalistici che fluttuano intorno, e alcuni vèvè del voodoo haitiano. Tutto questo è mescolato a una tradizione magica occidentale, come la donna che fluttua, segata a metà, cose del genere. La domanda è: quale parte di tutto questo è solo magia e quale parte è davvero potente? Ciò che ha cominciato a cristallizzarsi in quel dipinto è stato anche un modo per riunire non solo le tradizioni occidentali della rappresentazione pittorica, ma anche le tradizioni popolari della pittura che hanno un’autorità altrettanto valida. Non vedo molta differenza tra l’uso di Giotto o Bill Traylor (un artista autodidatta nato schiavo in una piantagione dell’Alabama, Ndr) come punto di riferimento. Per me sono la stessa cosa. Il loro lavoro ha un certo potere. Lo stesso vale per qualcuno come Sam Doyle (un altro artista afroamericano autodidatta, Ndr). Perché Sam Doyle non può essere inserito nel mix? Chi dice che Brâncuși è più potente di Sam Doyle? Io no. È tutto a disposizione, è tutto materiale che può essere combinato per creare qualcosa che nessuno ha mai visto prima».

Il colore sgargiante è un altro tratto distintivo dell’opera di Marshall. Non va dimenticato che uno dei maestri di Marshall è stato anche Sam Clayberger, un pittore di nudi che aveva lavorato per i disegni animati di Hanna-Barbera: «Il mio primo approccio al colore, ha dichiarato, deriva quasi esclusivamente dal modo in cui lui lo pensava e lo utilizzava. C’era qualcosa nel suo senso del colore che sembrava perfetto per i cartoni animati». Dagli Old Master europei ai cartoni animati, dal voodoo al luna park, da Giotto agli outsider neri, Marshall lavora sul doppio registro dell’originarietà etnica e del pastiche non esente da citazioni più spiazzanti e kitsch che colte. Ma il suo lavoro include anche i temi, com’è stato scritto, della tragedia della segregazione e della tratta degli schiavi praticata dagli stessi neri, così come del piacere e del divertimento, ed è il caso di alcuni dipinti della serie «Garden Project», cinque vaste tele realizzate nel 1994 e nel 1995. Il soggetto di queste opere è un quintetto di progetti di edilizia popolare a Chicago e Los Angeles (ognuno dei quali reca la parola «Gardens» nel proprio nome) e, ha scritto Carroll Dunham su «Artforum» in occasione della retrospettiva itinerante «Mastry» (2016-17), «fornisce all’artista un’armatura complessa per sviluppare una sorprendente gamma di strategie pittoriche, esplorando al contempo la natura del lavoro e del piacere, la connessione sociale e storica e il collasso dei programmi sociali progressisti (…). Le tele sembrano dipinti contemporanei, senza assomigliare realmente a nient’altro, in parte grazie al saccheggio spietato ma bonario dell’atmosfera da fonti quali le fantasie rococò, l’astrazione e i manifesti di carnevale. I dipinti assomigliano in qualche modo a murales della Wpa vandalizzati da studenti d’arte intelligenti e pittori di insegne arrabbiati. Nonostante la natura deprimente dei loro temi, questi dipinti trasmettono un’atmosfera di dolcezza e ottimismo: i giardini sono curati, i fiori sbocciano e l’amore fiorisce sulle superfici trasandate delle opere. Prima di vedere il gruppo installato insieme (…) si sarebbe potuto pensare impossibile che la pittura contemporanea potesse occupare contemporaneamente una posizione di bellezza, difficoltà, didatticismo e formalismo con tale potenza. Non ci sono davvero altri pittori americani che abbiano intrapreso un progetto simile». Per capire quello di cui sta parlando Dunham, in «Many Mansion» (1994) si vedono tre giovani afroamericani in pantaloni neri, camicie bianche e cravatte nere che si dedicano al giardinaggio. Incombe sulla scena una parafrasi dai Vangeli: «NELLA CASA DI MIA MADRE CI SONO MOLTE DIMORE». Alcuni critici hanno ravvisato nella posa di uno di questi strani giardinieri un richiamo al Galata Morente. Due cestini pasquali avvolti in cellophane e decorati con nastri, traboccanti di orsacchiotti e coniglietti pasquali stanno in bella mostra in primo piano. «Quel dipinto cerca di dire qualcosa sulla morte e la resurrezione, spiega l’autore. I ragazzi che fanno giardinaggio sono vestiti per andare in chiesa o a un funerale. E le aiuole in cui piantano i fiori sono proporzionate come tombe. Si potrebbe dire che stanno scavando le loro stesse tombe. Inoltre, quei cestini pasquali: la Pasqua è una celebrazione della resurrezione. Se c’è qualcosa che suggerisce speranza, è la possibilità di poter tornare indietro da qualsiasi cosa (…) Tutto ciò è una fantasia di felicità che non è necessariamente impossibile».

Troppo bello per essere nero?

Questo dovrebbe chiarire che definire Marshall un pittore realista è sbagliato. Lo dice, tra gli altri, Barry Schwabsky, nella sua recensione alla citata mostra «Mastry», scritta per «The Nation» nel 2017: «Data l’idealizzazione, il tono “black is beautiful” di gran parte dell’opera di Marshall sembra un errore definirlo realista se non nel senso più ampio del termine: il suo lavoro dipende dalla comprensione delle esperienze moderniste dell’astrazione e del collage per la potenza della sua figurazione epica, spiega il critico americano. Il modo stesso in cui Marshall raffigura le persone di colore confuta la rappresentazione naturalistica. (…) Si tratta di un’idea di nero, non di una realtà visiva empirica. (…) Il passo verso le grandi sagome nere ritagliate di Kara Walker è breve, ma è un passo che Marshall non farebbe mai (…). Per Walker, la fantasia di una negritudine unitaria non offre alcuna promessa di redenzione (…) L’opera di Marshall trae la sua forza proprio dalla speranza che possa essere vero il contrario».

Marshall ha esteso la sua attività a dipinti che simulano il Minimalismo (ma che in realtà includono messaggi sociopolitici), e ha partecipato alla Cancel culture, disegnando nel 2017 le vetrate che, nella National Cathedral di Washington, sostituiscono quelle installate 70 anni fa e dedicate a Robert E. Lee e Thomas Jones Jackson, generali sudisti durante la Guerra di Secessione. Si è dedicato anche all’arte installativa, con un’opera di sapore archeologico, quando, nel 2023, è stato invitato alla Biennale d’arte contemporanea di Sharjah. Ha spiegato che allargare l’ambito disciplinare per un pittore è salutare, vista la fine che hanno fatto, in passato, Jackson Pollock e Mark Rothko. Rappresentato da due colossi galleristici come Jack Shainman e David Zwirner, è una sorta di istituzione, con opere nelle collezioni del MoMA e del Whitney Museum di New York, del Lacma di Los Angeles e dell’Art Institute di Chicago. Fa insomma parte di quegli artisti al sicuro dal trumpismo e dai suoi effetti sul mondo della cultura che invece stanno pesantemente danneggiando i suoi colleghi più giovani, come ha spiegato il curatore Charles Moore a questo giornale in un’intervista con Maurita Cardone.

Infine Marshall, con la sua opera, ci ricorda che in altre culture il nero non è simbolo di lutto o di buio esistenziale. E se i suoi neri sono sin troppo idealizzati, se la pittura di questo Hockney afroamericano è sin troppo piacevole, come pensa la critica e scrittrice nigeriana Chibundu Onuzo (che gli preferisce le inquietanti e antigraziose figure di Nkechi Ebubedike), la sua pittura ci induce a rileggere con ancora maggiore attenzione il romanzo di Philip Roth La macchia umana. Perché è vero, il nero, in un certo senso, non può avere una gamma tonale. È nero e basta. Proprio come, per altri versi, lo è il bianco nel memorabile 42mo capitolo del Moby Dick di Melville.

Kerry James Marshall, «De Style», 1993. © Kerry James Marshall © Museum Associates/LACMA

Altri articoli dell'autore

Mentre l’edizione italiana della rivista «Flash Art», nata nel 1967, diventa annuale, abbiamo chiesto al suo fondatore di raccontarne la storia: «Ho visto di tutto, ma nulla è paragonabile ai cambiamenti odierni»

Fantasia, poesia, manualità e soggettività sono stati a lungo i tabù imposti dal Concettualismo: l’artista torinese, che compirebbe 100 anni nel 2026, li ha trasgrediti ad uno ad uno, anticipando di decenni ciò che oggi è parte fondamentale del lavoro di molti suoi attuali colleghi, e non solo donne

Il viaggio, il mito, il nomadismo stilistico e una straordinaria poliedricità espressiva sono i moventi e gli strumenti alla base della cinquantennale ricerca dell’artista campano, ora impegnato in un trittico di mostre in Umbria

Da Piranesi all’artista contemporaneo Philip Goldbach, da Twombly a Rauschenberg, nel corso dei secoli non pochi artisti hanno fondato sull’atto dell’eliminare la loro ricerca