Verifica le date inserite: la data di inizio deve precedere quella di fine

Virtus Zallot

Leggi i suoi articoliA sostegno della protesta delle donne iraniane e aderendo a un gesto antico che si carica di aspettative e significati ulteriori, molte teste (in senso metaforico e fisico) femminili scelgono oggi di recidersi una o più ciocche di capelli, sforbiciandole in malo modo con commossa indignazione. Sono azioni che cercano un’eco pubblica fisica o virtuale, per dilagare e giungere forte a coloro che, in Iran come altrove, negano alle teste femminili (di nuovo metaforiche e reali) dignità e libertà.

Perché dunque tagliarsi i capelli? In passato il gesto accompagnava il compianto funebre, dove sostituiva e mitigava la violenza espressiva e corporea dello strappo. Citato in cronache e racconti, era prevalentemente, ma non esclusivamente, femminile. Nelle proteste in corso i capelli recisi sono offerti a una causa condivisa. Nella realtà e nell’immaginario l’uso di donarli è antichissimo, non solo in contesti drammatici e funebri ma anche quale messaggio o sigillo d’amore: all’Ambrosiana di Milano è conservata la ciocca che Lucrezia Borgia inviò a Pietro Bembo, mentre la dama di Fayel offrì al castellano di Coucy le trecce intere. Il recidersi platealmente i capelli palesava una discontinuità esistenziale e, spesso, una sfida: anche tale valenza è fortemente ribadita, oggi, nelle azioni dimostrative delle iraniane e per le iraniane.

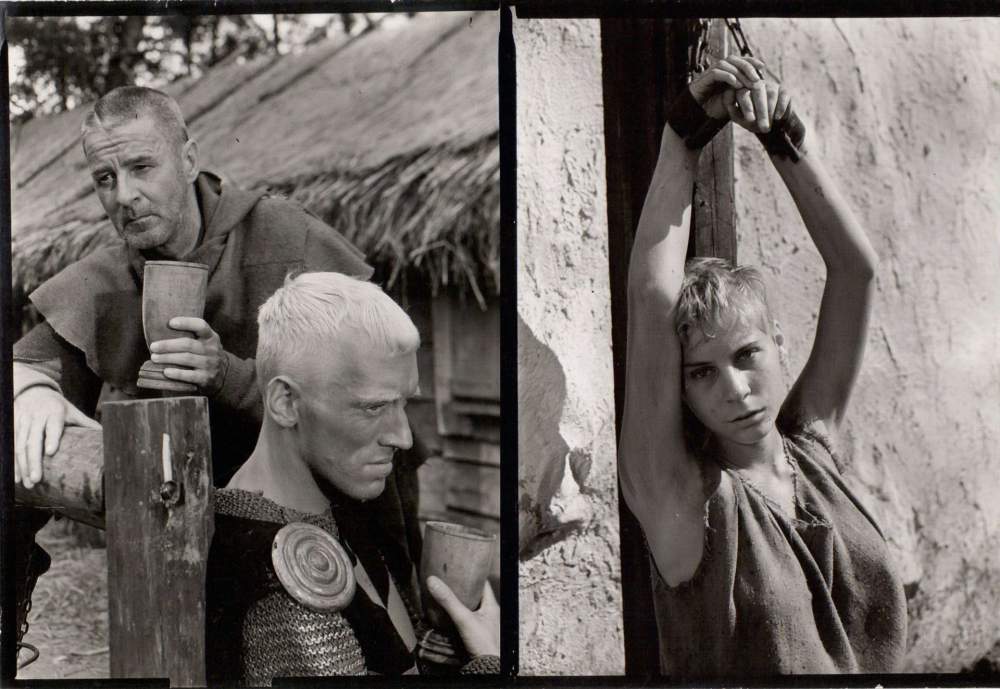

L’insidiare la bellezza dei capelli e l’accorciarli sono sempre stati percepiti come insulto alla femminilità; per questo la rasatura era imposta ad adultere e streghe, come Ingmar Bergman annotò nel suo «Settimo sigillo» (1957). Osservando il capo delle internate nei lager nazisti, Primo Levi chiedeva: «Considerate se questa è una donna, senza capelli e senza nome».

Il rinunciare volontariamente alla bellezza e lunghezza dei capelli significava rifiutare il destino di donna. Alcune li tagliarono per fingersi uomo, altre per affermare un’identità femminile alternativa a quella convenzionale o imposta. Giovanna d’Arco li accorciò per affrontare la missione di liberatrice e combattente e, nel corso del processo, la scelta le fu specificatamente contestata. Per quanto accusata di portare «i capelli tagliati corti sopra le orecchie», è però raffigurata con i capelli lunghi e belli persino sul rogo, quando le erano stati ulteriormente raccorciati a scopo infamante.

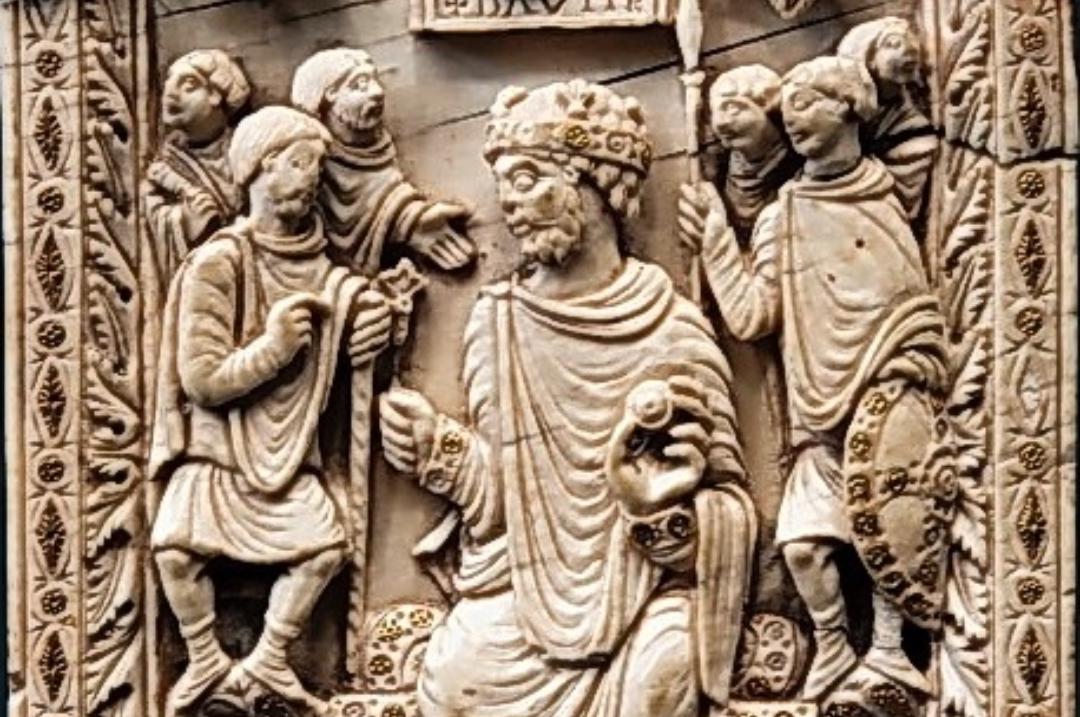

Ancora Ingres la immaginò in armatura ma con chiome lunghissime, mentre Dante Gabriel Rossetti le attribuì una splendida cascata di riccioli rossi; senza i capelli lunghi, Giovanna non sarebbe stata riconosciuta come donna. Nel Medioevo il taglio volontario dei capelli negava il progetto di vita che voleva le donne spose e madri. A Chiara d’Assisi furono recisi da san Francesco. Tale azione, che suggellava la sua adesione alla comunità dei penitenti, la sottrasse alla tutela e ai progetti matrimoniali degli uomini di casa, che infatti cercarono di rapirla. Chiara fu seguita dalla sorella Agnese che, nella tavola conservata nella chiesa di Santa Chiara ad Assisi, è prima malmenata dai parenti (che per trattenerla l’afferrano per i capelli), quindi inginocchiata accanto a Francesco che glieli recide.

Volendo rinunciare alla vita mondana, la bellissima Margherita da Cortona «si rase e gettò via i capelli» da sé. Anche Caterina da Siena se li rasò, perdendo attrattiva e valore per i pretendenti. I fratelli la malmenarono, minacciarono e chiusero in casa in attesa che ricrescessero. Ma Caterina non si piegò. Sino a buona parte del secolo scorso le donne hanno avuto capelli lunghi. Quando la protagonista del romanzo La tonsura (1970) di Bohumil Hrabal volle tagliarseli alla Joséphine Baker, il parrucchiere le chiese di firmare una liberatoria.

Recidere le trecce e fare la permanente diventò un rito laico che segnava l’abbandono della giovinezza e l’adesione alla modernità; ma le «figlie dei fiori» li rivollero lunghi e sciolti. Il cambio repentino di acconciatura e lunghezza non è quindi mai stato semplicemente questione di moda. La cronaca restituisce oggi al gesto la capacità di esprimere disubbidienza e protesta: poiché se il velo indica sottomissione, la chioma «non ci è stata data a guisa di velo».

Virtus Zallot è autrice del saggio Sulle teste nel Medioevo. Storie e immagini di capelli (Il Mulino, Bologna 2021)

«Giovanna d’Arco» (1864) di Dante Gabriel Rossetti

Un fotogramma de «Il settimo sigillo» (1957) di Ingmar Bergman

Altri articoli dell'autore

Nel volume di Millozzi sono raccolte le recenti fotografie degli affreschi giotteschi realizzate con tecnologie d’avanguardia per una fruizione privilegiata anche su carta. Purtroppo l’apparato testuale non ne sfrutta le potenzialità

In un volume Einaudi Marco Collareta analizza operatori, funzionamento e tipologie della produzione artistica dell’epoca

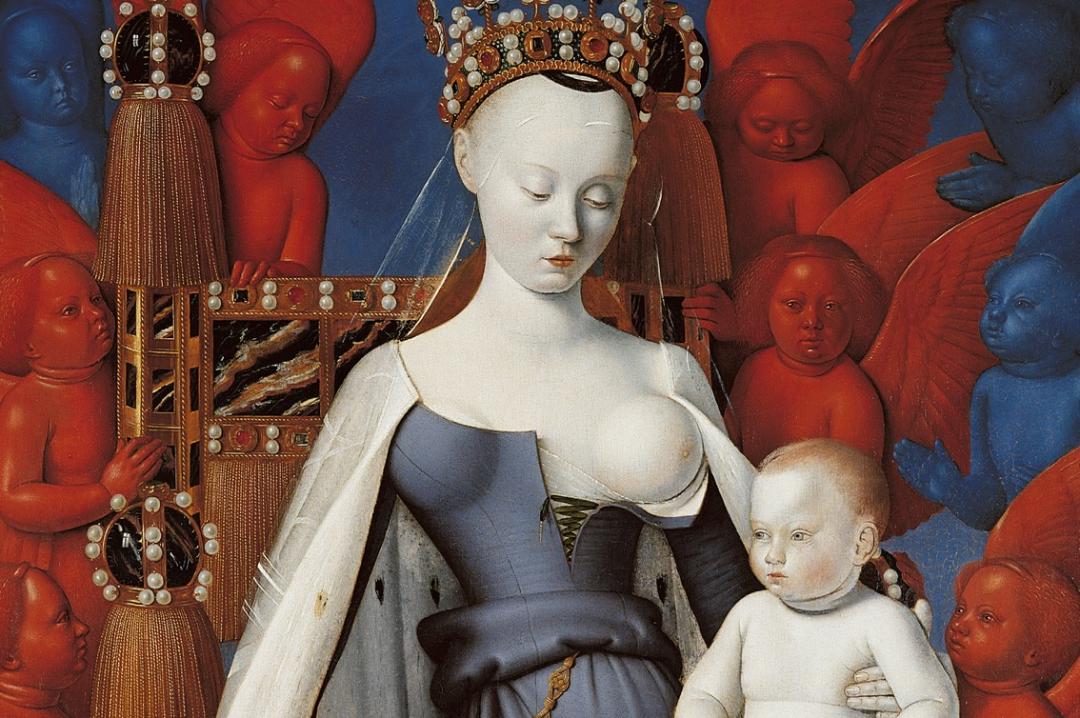

Seppur con seni improbabili o astratti, la Vergine allatta e il latte, fornito direttamente dallo Spirito Santo, nutre corpo e spirito

Mani bruciate o rattrappite delle troppo curiose donne che assistevano la partoriente: gli insondabili misteri di una nascita verginale