Verifica le date inserite: la data di inizio deve precedere quella di fine

Franco Fanelli

Leggi i suoi articoliInsieme alla droga e alle armi, quello di opere d’arte, con cifre che sfiorano i sette miliardi di euro all’anno, è il più florido traffico clandestino. Non solo: l’arte è uno dei canali privilegiati per il riciclagggio di denaro sporco, il settore in cui le mafie possono agevolmente «diversificare il portafoglio patrimoniale». A fronte, un dato in crescita: negli ultimi dieci anni il mercato dell’arte è raddoppiato, toccando i 58 miliardi. Indaga sulla faccia nascosta del mercato dell’arte il documentario «Follow the paintings», prodotto da Sky, che lo ha mandato in onda a dicembre. È un’idea di Francesca Sironi, giovane giornalista collaboratrice di «l’Espresso» e per l’occasione regista e autrice. L’hanno affiancata alla regia Alberto Gottardo e come coautore il collega Paolo Fantauzzi. L’inchiesta porta alla criminalità romana, all’eversione di estrema destra e a figure come Gennaro Mokbel e Massimo Carminati, sino alla ’ndrangheta a Milano. Tra gli intervistati, galleristi, direttori di museo, avvocati, inquirenti e mediatori.

Francesca Sironi, com’è nata l’idea di questo documentario?

L’idea dell’inchiesta nasce per partecipare al festival Dig Awards (Documentari Inchieste e Giornalismi). Per la prima edizione, nel 2015 a Riccione, c’erano in palio 20mila euro per un’inchiesta video da realizzare. Ho deciso di lavorare sulla parte grigia/nera del mercato; avevo al mio attivo una serie di articoli per «l’Espresso» dedicati alle collezioni private. Sapevo delle collezioni private dei boss della mafia. Ad esempio di quella di Gioacchino Campolo, boss dei videopoker di Reggio Calabria. All’inizio avevo un’idea un po’ più ampia che si è ristretta man mano che andavo avanti col lavoro. Ad esempio il caso Tanzi: mi ero resa conto che forse c’era ancora qualcosa da chiedersi rispetto alla provenienza delle opere d’arte della collezione del fondatore della Parmalat. Allora ho iniziato a fare un po’ di ricerche e ho scoperto che non si trattava di casi così inusuali. Così è nata l’idea. Non abbiamo vinto ma in giuria c’era Andrea Scrosati, vicepresidente di Sky Italia, che ha deciso di sostenere il progetto.

Che cosa l’ha più impressionata circa il lato oscuro del mercato dell’arte, quello cui si riferiva, scatenando molte polemiche, l’ex ministro per i Beni culturali Giuliano Urbani quando parlò di «bru bru»?

In prima battuta abbiamo interpellato alcuni galleristi a una fiera, Art Genève. La cosa che ci ha colpiti e che ci ha convinti ad andare avanti è stato il muro delle risposte, il fatto che di tutti quelli che abbiamo intervistato, e saranno stati una sessantina, uno solo, Peter Krobath dell’omonima galleria viennese, dichiara sostanzialmente: «Se vi rispondessi mi eliminerei dal mercato». Dagli altri abbiamo ricevuto dinieghi o negazioni, come se chiedersi quale fosse l’origine del denaro con cui vengono acquistate le opere fosse un problema. Qualcuno ha cercato di minimizzare. Un gallerista ci ha detto: «Sa, stando in cucina qualche macchiolina ce la si fa».

Non pensa che con un documentario di questo tipo si rischia di demonizzare un’intera categoria che, soprattutto in Italia, deve fare i conti con una tassazione e una burocrazia che li penalizza rispetto ai concorrenti europei o americani?

Il nostro lavoro non vuole sostenere una posizione ideologica o dichiarare che è tutto orrendo quello che fanno i mercanti; vuole aprire una partita. Non volevamo essere i reporter rompiscatole che dicono che sono tutti dei mafiosi. Non è quello che pensiamo.

I problemi legati alla tassazione e alla burocrazia spingono molti galleristi italiani ad aprire all’estero, a Londra soprattutto. Ne avete incontrato qualcuno?

Nel documentario non citiamo il caso di Londra, nonostante a Mayfair su quattro strade abbia contato dieci gallerie italiane. Ma al di là del caso di Londra, devo precisare che è molto difficile condurre un’inchiesta con persone le quali si trovavano evidentemente per la prima volta a rispondere e a parlare su questi argomenti. Questo dà l’idea della difficoltà del lavoro che abbiamo fatto per fare un’inchiesta pura, cioè che non fosse solo basata su atti giudiziari. Comunque quando abbiamo chiesto a un gallerista italiano, Massimiliano Mucciaccia, perché avesse aperto filiali a Londra e a Singapore, ci ha risposto confermando che le ragioni principali sono legate alla tassazione, alla burocrazia e al fatto che ormai il pubblico italiano è sempre più abituato ad acquistare arte sui mercati internazionli. Poi ha aggiunto: «Se in Italia compri un’opera d’arte di un certo valore, subito ti mettono una specie di bandierina, e ti fanno certe domande; mentre se la compri all’estero nessuno ti chiede niente».

Se parliamo del redditometro, per i galleristi è stata una mazzata per un un mercato già traballante.

Se un collezionista spende 2 milioni per un’opera è perché li ha; per cui è giusto che siano nel suo redditometro.

Oltre al riciclaggio e al ruolo svolto dai porti franchi, dai depositi di Ginevra, Singapore o Lussemburgo dove si calcola siano stipate opere «nascoste alle domande» per oltre un miliardo di dollari, una parte del vostro lavoro è dedicata al fondo Dionysos in Lussemburgo con una lunga intervista al mediatore Franco De Matteis. Qui entrano in gioco l’arte antica e il ruolo delle mostre. In che modo?

Del Dionysos Art Fund si diceva, all’inizio, che con l’investimento in arte dava risultati ottimi. Tra i soci del consiglio di amministrazione c’era lo storico dell’arte Maurizio Marini, poi quando lui era mancato gli subentrò Federica Gasparrini, che era stata l’ultima compagna di Marini, anche lei storica dell’arte. Le opere erano depositate nella Banca Rothschild e la certificazione era di Ernst & Young. Chi ti viene a dire che c’è qualcosa che non va? Nessuno. In alcuni articoli Tomaso Montanari aveva scritto sull’esposizione del «Guercino ritrovato», un’opera proveniente dal fondo Dionysos, organizzata a Roma a Castel Sant’Angelo con il patrocinio del Mibact. Era stato l’unico a sottolineare che l’opera era autenticata dalla stessa persona facente parte del consiglio di amministrazione del fondo. Poi arrivò la notizia del fallimento di Dionysos. Attraverso un commercialista di Milano abbiamo incontrato direttamente gli avvocati che stavano seguendo il fallimento e lì è venuto fuori che cos’era successo. Viene fuori una società a Panama di De Matteis, un consulente già consigliere di Lorenzo Sanz, ex patron del Real Madrid, interessato all’acquisto della società calcistica del Parma dopo il crac Tanzi. Da quella società proviene la maggior parte delle opere del fondo Dionysos. Di anno in anno, nei tre in cui il fondo viene gestito, il valore viene fatto aumentare. Già in partenza era di circa 124 milioni di euro.

Come veniva fatto aumentare?

Una mostra al Museo Nazionale di Castel Sant’Angelo fa inevitabilmente aumentare il valore del Guercino in questione, ad esempio. Fatto sta che il valore delle opere viene fatto salire sino a 180 milioni di euro.

E poi?

Secondo gli esperti chiamati dagli avvocati incaricati di curare il fallimento, la maggior parte delle opere era di fatto senza valore commerciale. Diciamo che erano state attribuite in maniera «creativa». Il fatto strano è che dopo il fallimento c’è stata un’omertà assoluta dei sottoscrittori del fondo.

Come si è arrivati al fallimento?

È finita la liquidità. Al quarto fornitore che diceva «pagatemi», il fondo Dionysos ha dovuto quasi per forza chiedere il fallimento. All’inizio infatti avevano chiesto il fallimento aziendale, quello interno in cui dall’inizio alla fine nessuno ti chiede niente perché liquidi con quello che puoi e basta. Ma uno degli azionisti del fondo che finalmente si è fatto venire degli scrupoli ha detto che non voleva che ci fosse un amministratore terzo nel gestire la questione, e che avrebbe voluto un arbitro imparziale. Così si è arrivati al giudiziale, con l’intervento degli avvocati.

Qual era lo scopo del fondo?

Il fondo permetteva di fare transazioni commerciali senza dover neanche parlare di un’opera d’arte, ma citando quote del fondo. Per giustificare la provenienza di un certo introito, un sottoscrittore avrebbe potuto sostenere di avere venduto, ad esempio, il 4% della sua quota. Ma il 4% di un fondo che vale 180 milioni sono tanti soldi.

Quanto denaro era necessario per entrare nel fondo?

Ci si doveva prospettare un investimento iniziale di almeno 125mila euro per acquistare delle quote.

Garantite dalle opere.

Il fatto è che uno può fare tutti i giochi che vuole sulla definizione del valore di un’opera d’arte. Però è ovvio che alla base c’è sempre bisogno di autorevolezza. Ce l’hai con un critico di nome, ma anche con le pubblicazioni e le mostre. Io penso che, soprattutto nel caso di rassegne organizzate da enti pubblici, ci dovrebbero essere dei meccanismi di controllo, anche nel rispetto del visitatore.

In effetti, circolano molte mostre dai titoli roboanti e piene di opere «attribuite a...» o di provenienza privata.

A Lugano, ad esempio, c’è una società che si chiama Aion Masterpieces, che si occupa anche di «Fine Arts Management». Il proprietario, Claudio Metzger, ha dichiarato che la sua società dà ai privati proprietari delle opere d’arte la possibilità di esporle in vari luoghi. Ad esempio, un loro cliente voleva mettere in mostra un dipinto antico di sua proprietà e la Aion gli ha trovato una chiesa che possiede un dipinto dello stesso autore, così da esporre le due opere insieme. Ho chiesto chi autenticava le opere e Metzger mi ha risposto che per loro l’esposizione al pubblico è un modo in cui chiunque può farsi un’opinione circa l’autenticità o meno di un’opera. Quando gli ho ribattuto che la stessa esposizione accredita un’opera al di là dell’opinione magari contraria dei critici, ha replicato che l’interesse pubblico è mostrare le opere: «È meglio che stiano nei caveau o che il pubblico le possa vedere?».

Il documentario si chiude con un riferimento agli artisti, grandi assenti nella vostra inchiesta. Avete provato a intervistarne qualcuno?

Abbiamo incontrato casualmente Michelangelo Pistoletto. Ha detto che al di là del fatto che i soldi possano avere una provenienza criminale, è il fatto stesso che il denaro stia influenzando la creatività e la produzione artistica ad aver inquinato il mondo dell’arte. Il problema, secondo lui, non è tanto la provenienza dei soldi, quanto il fatto che il liberalismo economico abbia condizionato la libertà dell’artista. Abbiamo poi incontrato parecchi giovani artisti. Uno mi ha detto chiaramente che non aveva intenzione di sputare nel piatto in cui mangiava.

E i curatori, sempre più simili a manager che a critici?

Uno dopo l’altro, si sono defilati tutti.

Non pensa che il silenzio sia la strategia più utilizzata nel sistema dell’arte anche quando si tratta di criticarne i meccanismi che ne determinano il funzionamento?

Sono abbastanza contraria all’ideologia della trasparenza assoluta. Ma dovrebbe esserci la possibilità che le voci risuonino e che ci siano posizioni critiche, non è possibile che sia solo establishment, è contro il concetto di arte. Una cosa che mi ha colpito nell’incontro con Antonio Pivetta, ex gallerista e ora critico e curatore, è stata la sua flessibilità giustificatoria. Ho avuto la percezione che il sistema dell’arte sia un gioco su cui giocano in tanti. Mi è capitato di parlare con altri critici, magari su altri temi, e c’è sempre questa tendenza a giustificare un po’ tutto visto che si parla di arte. A me pare una forte scomparsa dell’etica. Ma la mia intenzione, in questo documentario, non è esprimere dei giudizi.

Altri articoli dell'autore

Il 25 ottobre di 100 anni fa nasceva l’uomo che tramutò la pittura in oggetto (e viceversa) e aprì le porte alla Pop art. Il suo impegno sociale, la sua multidisciplinarità, l’interattività e la trasversalità di alcune sue opere e la sua ricerca sul ruolo dell’immagine sono tra gli elementi che lo rendono particolarmente attuale

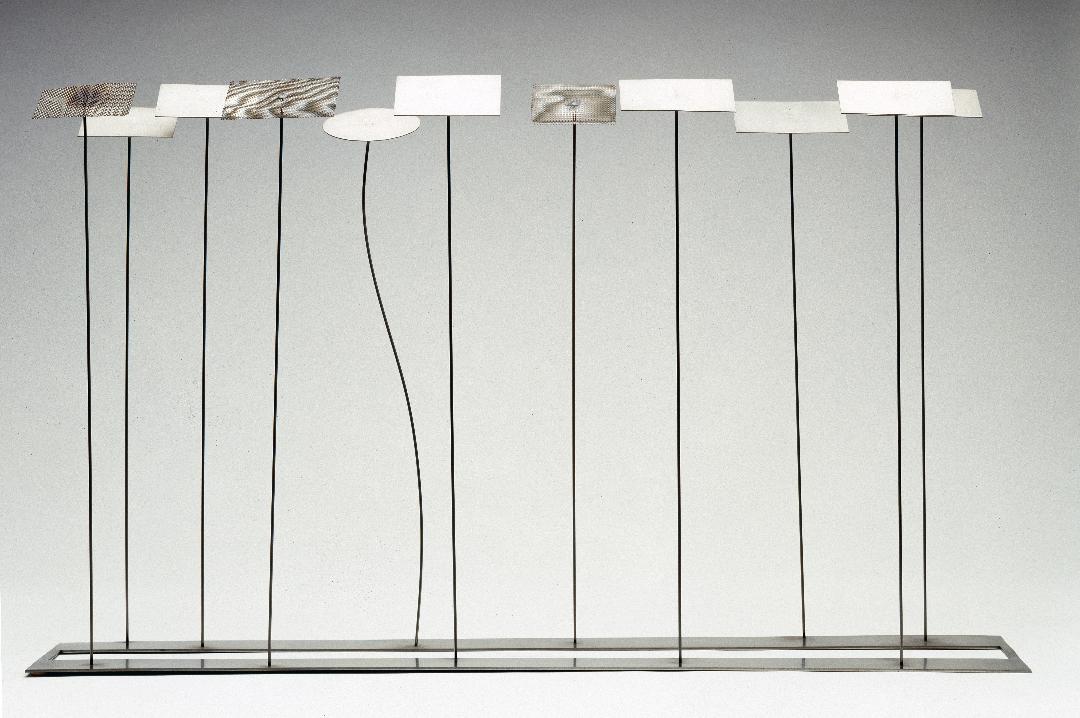

53 anni dopo la storica mostra alla Gam di Torino, lo stesso museo dedica all’artista originario di Rovereto una retrospettiva con oltre 150 opere

Sin dall’inizio l’artista britannica lavora su un unico soggetto: sé stessa, il suo corpo, i suoi desideri, il suo dolore. Eppure, l’ex (?) bad girl riesce a parlare a tutti, forse più di quanto non facciano molte ambiziose opere politicamente corrette esposte alle «etnobiennali» di oggi

Al Kunstmuseum, in sequenza, due mostre parallele raccontano l’eresia e la ribellione di due artiste torinesi agli antipodi (o quasi)