Verifica le date inserite: la data di inizio deve precedere quella di fine

Franco Fanelli

Leggi i suoi articoliPer una coincidenza che forse avrebbe forse affascinato il protagonista, la vasta retrospettiva dedicata a Salvo (al secolo Salvatore Mangione, 1947-2015) dalla Pinacoteca Agnelli a Torino, sua città d’adozione, si è inaugurata nel 2024 (e resterà aperta sino al 25 maggio prossimo), al termine dell’anno in cui in Germania si sono svolte le mostre organizzate per il 250mo anniversario della morte di Caspar David Friedrich, ovvero uno dei maggiori interpreti di quel Romanticismo che per l’artista italiano costituì uno dei più continui e battuti percorsi nelle sue esplorazioni della storia della pittura.

In un’opera del 1972, un autoritratto fotografico, Salvo si mostra in meditativa contemplazione, stagliato in un paesaggio di rovine; l’analogia iconografica con Friedrich è sottolineata da Elena Volpato nel suo saggio pubblicato nell’imponente monografia Io sono Salvo. Opere e scritti 1961-2015. L’artista è, in questo lavoro, il «Viandante sul mare di nebbia» (1818) ma anche, a nostro avviso, uno degli escursionisti, quello in piedi a destra, che si affacciano sulle «Bianche scogliere di Rügen», in un dipinto dello stesso anno. Insieme, quei ruderi, quei monconi di travi, rimandano agli immani frantumi di un paesaggio in rovina di Friedrich, «Il mare di ghiaccio» (o «Il naufragio della speranza» del 1823-24). Ma il naufragio di Salvo, in quell’opera del 1972, è dolce e sognante, e oltre la nebbia all’orizzonte, come nota Volpato, si celano già le incandescenze dei paesaggi mediterranei, dei tramonti sulle rovine classiche, i bagliori delle sere e delle notti che presto divamperanno nella sua pittura. Quante figure di spalle sono protagoniste dei quadri di Friedrich… Tutte intente a scrutare, a guardare, a cercare: «Non pensare, guarda», scrisse Wittgenstein, il filosofo che fu uno dei riferimenti costanti per Salvo, colui che teorizzando un mondo non più costituito da oggetti, ma da fatti, definì «un’attività» e non una dottrina la filosofia stessa. Secondo Bob Nickas, autore dell’altro saggio pubblicato nella citata monografia, questo si sarebbe potuto tradurre per Salvo in «la pittura non è una teoria ma un’attività». Un’attività d’indagine, di ricerca, di sperimentazione il cui oggetto resta sempre lo stesso, la pittura. Guardare sì, ma in quale direzione? Gli artisti, da sempre, riescono a volgersi contemporaneamente al passato e al presente, se non al futuro.

Il sabotatore inconsapevole

Riguardo ai suoi inizi, dopo l’arrivo a Torino dalla Sicilia (era nato a Leonforte, nella provincia di Enna), quando poco più che ventenne inizia a frequentare quelli che già allora erano stati codificati da Germano Celant come componenti e interpreti del nucleo primario dell’Arte Povera (Merz, Zorio, il suo coetaneo Penone e Boetti), sostenuti dall’attività galleristica di Gian Enzo Sperone, è forse più opportuno immaginarlo come un abile (per quanto forse non del tutto consapevole) «infiltrato», un giovane artista che a un’occhiata distratta poteva apparire come un concettualista ortodosso. Tramite Sperone, del resto, che gli dedica la prima personale nel 1970, diventa amico dei concettuali più duri e puri, come Sol LeWitt, Joseph Kosuth, Robert Barry, Jan Dibbets e Douglas Hueber, lontani dal calore e dal furore materici e alchemici (e dai residui pittorici) dei poveristi.

Si è detto, opportunamente, che la scelta del marmo, il materiale cui si delega la secolare permanenza dell’opera e della memoria, e nel quale scolpisce le sue epigrafiche prime importanti opere, lo differenzia rispetto alla processualità, se non alla ricercata instabilità e fragilità, cui i poveristi affidavano la propria poetica. Lo stesso uso della parola scritta lo avvicina al rigore protestante del concettualismo americano. C’è persino, tra quelle lapidi, scandite da narrazioni implacabilmente moraleggianti (come le favole di Esopo), citazioni da testi classici, elencazioni cronologiche di artisti e scrittori celeberrimi, elenchi che terminano sempre con il suo nome, «Salvo», un’opera anticipatrice (in parte) dei «truismi», le verità ovvie di Jenny Holzer: «Rispettare le leggi», 1971-72. Nello stesso tempo, il marmo era estraneo, in quegli anni, al pauperismo radical degli artisti statunitensi. Ma Salvo, lentamente, portava al crocevia delle neoavanguardie, alla convergenza tra poverismo e concettualismo, un potente dispositivo culturale e tecnico necessario per scardinare e contagiare come un virus il tabù, il divieto (la manualità dell’atto artistico) più profondamente radicati nell’arte contemporanea di quel tempo.

Volgendo lo sguardo alle rovine, Salvo le riesuma, ne porta in vita il potenziale eversivo (la rovina è pur sempre un fantasma e gli spettri, come i demoni, una volta evocati possono prendere il sopravvento) e apre la porta al pensiero postmoderno, laddove la novità, per citare ancora il testo di Nickas, non è più l’unica prerogativa dell’esplorazione o della scoperta. E l’«Idiota» (1970-72) inciso in una lapide non è tanto (o soltanto) il personaggio di Dostoevskij, ma un riferimento alla nota definizione di Duchamp: «Stupido come un pittore». Idiota è «Salvo», il nome scolpito, modellato nella luce al neon, stampato sui cataloghi come opera, l’«idiota» è Salvo già pittore e per di più in dialogo con il passato, Salvo che si fa fotografare in un autoritratto «Come Raffaello» (1970), Salvo che a Colonia, in una fase in cui non era ancora usuale l’interazione diretta (e non solo come «allestimento creativo») di un artista con le opere di un museo, nel 1974, invitato a Project ’74, chiede di non esporre con gli altri nella Kunsthalle, ma di realizzare la sua opera nel Wallraf-Richartz Museum. Un’opera composta non solo da uno dei suoi primi dipinti, «San Martino e il povero», ma anche da alcuni altri appartenenti alle collezioni del museo. Ne sortisce una genealogia aperta da Simone Martini e proseguita dal quattrocentesco Stefan Lochner, dal cinquecentesco Cranach il Vecchio, dal seicentesco Rembrandt, dal settecentesco Nicolas Lancret (avrebbe preferito Watteau ma il museo ne era privo) e dall’ottocentesco Cézanne.

Salvo si serve del passato («la novità nel vecchio», al pari dello «scontato imprevedibile», è uno degli ossimori elencati nel suo trattato Della Pittura) per destabilizzare un canone che pareva ormai immutabile, quello dell’avanguardia e dell’ansia da prestazione (o del nuovo) che affligge tuttora molti suoi colleghi. Negli anni Settanta, quando Salvo si affermava non solo tramite Sperone, da cui si dissocerà polemicamente con una sorta di lettera di dimissioni, ma soprattutto con l’appoggio di Paul Maenz, gallerista a Colonia, il volgersi al passato o alla storia non era considerato di buon gusto. Salvo, nel 1973, l’anno in cui muore Picasso, come egli stesso ricorderà, non «ritorna alla pittura», ma riprende a dipingere o meglio, porta la pittura al centro della scena. Chi lo ha conosciuto ne ricorda anche il piacere di citare pittori non così noti o apprezzati, come Favretto, Ciardi, Pasini, Borrani, anche, forse, per épater l’interlocutore. Ma, al di là dei vezzi del brillante conversatore, del pittore colto non in quanto citazionista, come si diceva alla fine degli anni Settanta, ma in quanto appassionato e onnivoro lettore dotato di formidabile memoria, nonché instancabile, vorace viaggiatore, Salvo è colui che in quel famoso 1972 incide su una lapide una sorta di dichiarazione di poetica e un invito: «Respirare il padre» richiama alla memoria l’abbraccio del «Figliol prodigo» (1922) di Giorgio de Chirico, forse il maggiore tra i riferimenti moderni per Salvo, ispiratore, il Pictor Optimus, di assorti «Cavalieri tra le rovine» in alcuni dipinti tra il 1977 e il 1978.

Salvo, «Io sono il migliore», 1970, collezione privata. © Archivio Salvo

Il comune senso della bellezza

A Torino Salvo condivise per qualche anno lo studio con Alighiero Boetti, la cui influenza fu determinante nell’attrazione per il tema del doppio, nel periodo in cui Jorge Luis Borges e la sua poetica della specularità, della gemellarità, della sfasatura spazio-temporale, della «ripetizione differente» e della tautologia diventava una sorta di riferimento (non solo letterario) obbligato per molti giovani artisti. Temi, tutti, che si ritrovano in Boetti e che riverberano, per Salvo, in opere come «Simile non identico», una serie di lapidi in cui si sottolinea l’impossibilità di una replica perfetta, anche in natura, per non dire del doppio autoritratto fotografico «Da zero a uno» (1969). Si comincia, in quel periodo, a trasgredire anche il dogma della coerenza poetica e stilistica.

Nel 1973 Salvo espone contemporaneamente da John Weber a New York e da Franco Toselli a Milano: dal primo presenta una serie di opere «concettuali» (tra i quali gli autoritratti fotografici in cui sostituisce il suo volto a quello di diversi personaggi, come, tra gli altri, un ballerino, un guerrigliero, un bandito, un soldato della Wehrmacht), e dal secondo due grandi lavori su carta, rappresentativi della sua prima fase pittorica, imperniata su citazioni dichiarate da autori del passato e su una tenue cromia neoquattrocentesca. Sono comunque ancora autoritratti, come «San Giorgio e il drago» (da Cosmè Tura) e «San Michele sconfigge Satana» (da Raffaello).

Circa gli autoritratti in fotomontaggio o pittorici, si è spesso accostato Salvo a Luigi Ontani, che dal 1969 aveva posato citando gli antichi maestri, da Guido Reni a La Tour, nei ruoli di san Sebastiano o Maria Maddalena, e poi come Dante Alighieri, Pinocchio, Raffaello, Cristo incoronato di spine ecc. Nel 1980 i due artisti saranno chiamati da Renato Barilli e da Francesca Alinovi tra i «Nuovi Nuovi», uno dei movimenti sorti nell’ambito del citazionismo e del ritorno alla pittura. Ma Giorgio Di Genova, nella sua Storia dell’arte italiana del ’900 (edizioni Bora, 2009) è particolarmente pungente nel distinguere le due esperienze, sottolineando la coerenza (e l’eleganza stilistica) di Ontani rispetto al suo collega, più giovane di cinque anni. Riferendosi agli autoritratti citazionisti, lo storico dell’arte scrive: «Con questo tipo di pittura Salvo aveva ottenuto l’attenzione di alcuni critici e galleristi, nonché successo tra collezionisti e pubblico di palato semplice. Per tale motivo (…) si è adagiato sugli allori del mercato e del sostegno di certa critica che ha equivocato sulla sua pittura, che era tutt’altro che nuova-nuova, così come non lo è scimmiottare i bambini».

Sino alla fine degli anni Settanta, in ogni caso, continuerà a esporre contemporaneamente dipinti e lapidi, oppure opere pittoriche che inglobano ancora modi e stilemi concettuali, come le «Sicilie» e le «Italie». Si amplia, intanto, il gruppo di galleristi che ne accolgono l’opera: Paul Maenz sarà il suo mercante per vent’anni, ma arrivano anche un giovane Massimo Minini e Margherita Stein. Mercanti cui Salvo, nei suoi scritti, dedica profili a tratti esilaranti, un po’ alla Gogol. Lui era così: capace di ironia in punta di penna, ma anche di interpretare, seriamente o quasi, il ruolo del teorico: del 1986 è la pubblicazione dei 238 paragrafi che compongono il trattato Della pittura. Imitazione di Wittgenstein. Come Wittgenstein, del resto, si dichiarava convinto assertore che fosse il senso comune a decretare «ciò che è giusto, un po’ come il meccanismo di un processo, dove è la maggioranza della giuria che decide sulla colpevolezza o sull’innocenza, indipendentemente dalla realtà» (da un’intervista con Dede Auregli del 1998). Il senso comune ha a che fare col tempo e con la durata del consenso come parametri del valore dell’arte. Per questo, scrive nel Trattato, tra due collezioni, una comprendente opere di «Giotto, Botticelli, Raffaello, Caravaggio, Canaletto e Renoir» e l’altra opere di «Picasso, Kandinskij, Mondrian, Pollock e Fontana (…) io sceglierò la prima, più importante perché assomma una quantità di consensi maggiore». Nel paragrafo successivo puntualizza: «Si potrebbe dire, si deve dire, che le vittorie di un artista sono il consenso che riceve. Tenendo conto di chi dà il consenso».

Salvo, «Benedizione di Lucerna», 1970-75

Il paradosso del mercato

Tornando ai galleristi, nell’86 è la volta anche di Barbara Gladstone a New York, che ne ha nuovamente allestito una monografica nel 2020. È, quest’ultima, una delle mostre che hanno sancito o accompagnato la formidabile recente ascesa delle quotazioni di Salvo sul mercato. «È difficile immaginare quanto Salvo fosse oscuro al di fuori dell’Italia fino a poco tempo fa», ha scritto lo scorso aprile Vivienne Chow su «Artnet». Il prezzo medio di vendita delle sue opere all’asta era inferiore a 8mila dollari nel 2003, quando solo 52mila dollari sono stati ottenuti dalle vendite si suoi lavori all’asta. Nel 2023 il prezzo medio di vendita delle sue opere è stato più di dieci volte superiore, con circa 85mila dollari, e il totale delle aste è stato di ben 11,6 milioni di dollari. Si tratta di oltre 220 volte la somma del 2003 e di quasi dieci volte il totale del 2022».

Nel 2023, da Christie’s a Hong Kong, è stato stabilito il record d’asta per un’opera di Salvo: «Il mattino» (1994) è stato venduto per 8,694 milioni di dollari di Hong Kong, più di tre volte la stima massima, pari a circa 1,1 milioni di dollari. In tutto questo c’è un paradosso: le opere che si sarebbero ritenute più importanti per un artista come Salvo dovrebbero essere quelle che ne hanno segnato la «scandalosa» adesione alla pittura, eppure «San Giorgio e il drago» del 1974 è fermo ai 25mila euro pagati a un’asta da Cambi nel 2015. Occorre pur dire che i 55,2 milioni di lire ottenuti nel 1998 a un’asta Christie’s Milano per «48 poeti» (1975), hanno letteralmente schiantato le stime iniziali (8-12 milioni di lire), ma resta il fatto che «il mercato è ancora molto concentrato sui dipinti della fine degli anni ’90 e successivi», ha dichiarato Manuel Gerber, partner dello studio di consulenza Gerber & Stauffer Fine Arts di Zurigo.

Secondo Gerber un fattore determinante risiede nella citazione dello stile di Salvo da parte di affermati artisti come Nicolas Party o Jonathan Monk. Sarebbero dunque stati gli appropriazionisti a fare da volano alle quotazioni di Salvo e a consolidarlo come un personaggio centrale, quasi leggendario, dell’arte del secondo Novecento e a dissipare «gli sguardi vuoti, le perplessità e le incomprensioni atterrite» che sino a qualche anno fa suscitavano nei collezionisti le opere più diffuse dell’artista. Tracce del suo stile maturo si ritroverebbero anche in Nicole Eisenman e in Matthew Wong, canadese di origine cinese, morto suicida nel 2019, assai sostenuto da un guru della critica maître à penser come Jerry Saltz. Come spesso accade, è dunque la persistenza, nell’opera dei successori, di uno stile, di un’estetica di cui un artista s’è fatto interprete a decretarne la fortuna e la riscoperta, soprattutto se i tempi sono favorevoli. E quelli attuali lo sono: la pittura figurativa sta celebrando la sua grande rentrée, le forme semplificate, gonfiate e ripetute di certa Street art sono entrate nelle gallerie e si sta sempre più diffondendo un gusto neo-naïf, quello che è emerso nelle ultime Biennali di Venezia. Il favore del mercato è parallelo a quello della critica. Improvvisamente, il Salvo più snobbato, l’iperprolifico produttore di paesaggi fiabeschi, volumi architettonici classicheggianti od orientaleggianti, il cacciatore di tramonti, è diventato oggetto del desiderio del collezionismo internazionale.

Salvo, «San Giorgio e il Drago», 1974. Cortesia della Fondazione Sandretto Re Rebaudengo, Torino. © Archivio Salvo

L’idillio kitsch

Per quanto riguarda la fase concettuale, sviluppatasi sotto l’influenza dell’Arte Povera e soprattutto di Boetti, invece, si potrebbe pensare che i collezionisti percepiscano quella debolezza, che già nel 1987, Pierluigi Tazzi sottolineava in un’affilata recensione pubblicata su «Artforum» di una retrospettiva di Salvo alla Rotonda della Besana a Milano? Così Tazzi: «Queste opere mostrano un’imitatività inquietante, prova di una perdita di iniziativa e dell’incapacità di elaborare i discorsi a cui ha attinto». A proposito dei dipinti oggi più quotati, il critico li definiva «quadri di genere feticizzati» e circa le allora recenti «Ottomanie» parlava di «una versione ridotta del regno incantato delle Mille e una notte, espurgato di anime (…) Ciò che emerge è un’ambigua tensione tra alti e bassi valori, i primi dei quali sono resi banali dall’assunzione semplificata di certi stili, mentre i secondi si manifestano in una sgarbatezza cromatica che non ha nulla a che fare con la tradizione pittorica (…) Salvo, come tanti altri artisti, ha perso il vero significato delle grandi opere dell’arte occidentale, nel tentativo di imitare le opere dell’antichità senza comprenderne il contenuto rivoluzionario». La ferocia del testo di Tazzi è, almeno in parte, neutralizzata da ciò che ben presto avrebbe travolto la stagione delle transavanguardie, dei neoespressionismi e dei citazionismi.

L’irresistibile ascesa di certa neo Pop Art in salsa kitsch-surrealista, la centralità dell’osmosi tra cultura «alta» e cultura popolare nella produzione artistica degli anni Novanta (tra il 1990 e il 1991 il MoMA presentò una mostra sul tema «High&Low», un percorso da Picasso a Jenny Holzer, a cura di Kirk Varnedoe), la neo-geo, l’evoluzione dal Graffitismo classico alla Street Art, e ora l’estetica digitale, sono tra gli elementi che, quasi inopinatamente, fanno del Salvo maturo una sorta di precursore, benché collocato in una sua cifra irriducibile a una classificazione definita. Annelie Pohlen, ai tempi attivissima curatrice del Kunstverein di Bonn (nonché estimatrice e studiosa di Alighiero Boetti), al contrario di Tazzi aveva offerto nel 1985 e sempre sulle pagine di «Artforum» un’interpretazione assai più favorevole e proiettata nell’immediato futuro: «I suoi dipinti sono anacronistici nel vero senso della parola: non alla maniera della pittura colta che prolifera oggi, ma in quanto traspongono immagini e stili ereditati in un’epoca in cui la luce e il colore artificiali sono un’esperienza dominante della vita quotidiana. Alternando paesaggi pastorali e industriali, nature morte tradizionali e flipper, Salvo neutralizza il significato del contenuto; il manierismo del suo lavoro, in bilico tra il grande soggetto e l’idillio kitsch che è al di là della redenzione, è anche il suo messaggio». La questione dell’high&low, come si vede, era condivisa anche quando i pareri non coincidevano.

La mostra alla Rotonda della Besana, curata da Renato Barilli, venne visitata anche da Armando Testa, che la recensì su «Il Giornale dell’Arte» partendo significativamente dal confronto con il cartone animato «Fievel sbarca in America», prodotto da Spielberg. Il grande pubblicitario dichiarò apertamente la sua preferenza per la mostra di Salvo, che lo aveva divertito molto di più delle vicende del topolino russo. E Salvo, scrive, a sua volta «si diverte a tuffarsi in pluridirezioni, ma l’inventivo e sfacciatello cromatismo dei palmizi, delle case e del fogliame piace ai più, piace, piace, piace, sia agli intellettuali che agli ammiratori di Celentano». Oggi i paesaggi di Salvo, i suoi innumerevoli minareti, campanili, templi, alberi vengono accostati alle bottiglie di Morandi, che per tutta la vita indagò gli stessi oggetti. E in una recente recensione all’attuale mostra torinese, Giuseppe Frangi, su «il manifesto», scrive che la ripetizione, l’iterazione, la cospicua incessante produzione di Salvo deriva dal fatto «che ogni quadro nasce come tessera di un insieme che procede cercando un suo acme».

Salvo dipinse fino agli ultimi suoi giorni: nel 2015 si affacciano nel suo repertorio due teschi, fa in tempo a dipingere un ritratto di Emilio Mazzoli, gallerista che stimava; e sembra voler riepilogare alcuni capitoli della sua opera. Ecco una nuova scena di bar e flipper, questi ultimi meno presenti, da qualche anno, nei bar di piazza Vittorio Veneto. Del 2015 è anche una nuova «Italia» affiorante tra le lettere colorate che compongono i nomi di «42 pittori italiani» (il primo è Lippi, l’ultimo è ovviamente Salvo). Poi, seguendo le sue disposizioni, con un gesto alla De Dominicis, la lapide «Salvo è vivo» viene voltata per dire: «Salvo è morto». L’Archivio a lui intitolato, diretto dalla figlia Norma Mangione e dalla vedova Cristina Tuarivoli, sta lavorando sulla promozione e sulla tutela della sua opera, oggi sostenuta da gallerie del calibro della citata Gladstone di New York e di Mehdi Chouakri di Berlino. Forse il dibattito e le contese critiche sull’autentico valore delle sue opere si riapriranno (oggi i consensi appaiono unanimi). Quanto a lui, che giocava tra «il falso primitivismo, falso incolto, falso stupido» (parole sue), e forse si divertiva a confondere i critici (genio o impostore?) e sicuramente a scherzare su certa retorica fiorita intorno alla libertà dell’artista rispetto al mercato («a me piace essere abbastanza indulgente con chi mi paga», rispose in un’intervista con Giancarlo Politi su «Flash Art»), si può continuare a immaginarlo nei panni di santo benedicente, aureolato ma soprattutto sorridente, come appare in alcune performance del 1970-75. Pensava a lui, Harald Szeemann, quando, per una copertina di «Vernissage» si fece fotografare nello stesso gesto come «santo curatore»? Quasi trent’anni prima, nel 1972, aveva diretto la quinta edizione di documenta a Kassel. Salvo partecipò con un’opera ultraconcettuale, limitata al suo nome pubblicato in caratteri più grandi rispetto agli altri nell’elenco degli artisti invitati. Forse neppure Szeemann, che pure non difettava di immaginazione, sospettava che quel giovane artista la cui opera era la più antipittorica che si potesse concepire, di pittura ne avrebbe prodotta per chilometri quadrati.

Altri articoli dell'autore

Mentre l’edizione italiana della rivista «Flash Art», nata nel 1967, diventa annuale, abbiamo chiesto al suo fondatore di raccontarne la storia: «Ho visto di tutto, ma nulla è paragonabile ai cambiamenti odierni»

Fantasia, poesia, manualità e soggettività sono stati a lungo i tabù imposti dal Concettualismo: l’artista torinese, che compirebbe 100 anni nel 2026, li ha trasgrediti ad uno ad uno, anticipando di decenni ciò che oggi è parte fondamentale del lavoro di molti suoi attuali colleghi, e non solo donne

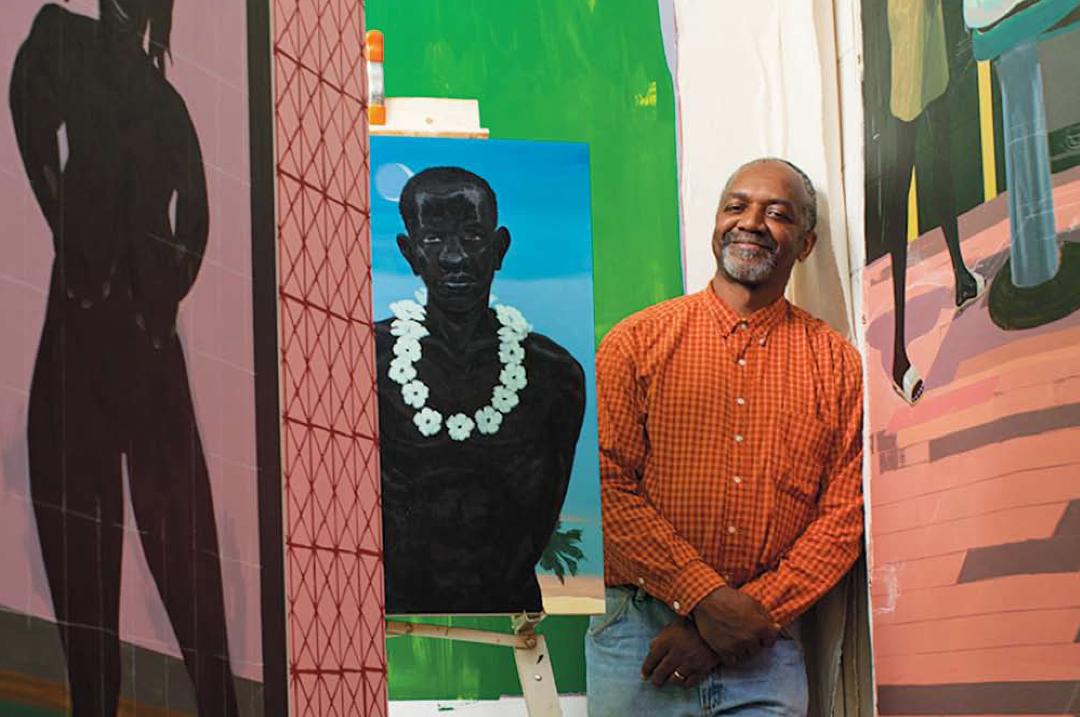

L’acclamato artista figurativo dipinge con la maestosità di un Old Master scene quotidiane della comunità nera. Nel sapiente dosaggio di citazionismo, kitsch, folklore, tragedia e ironia, dal suo lavoro emerge un messaggio: la felicità è possibile

Il viaggio, il mito, il nomadismo stilistico e una straordinaria poliedricità espressiva sono i moventi e gli strumenti alla base della cinquantennale ricerca dell’artista campano, ora impegnato in un trittico di mostre in Umbria