Verifica le date inserite: la data di inizio deve precedere quella di fine

Franco Fanelli

Leggi i suoi articoliJulie Mehretu ha 54 anni ed è una dei molti artisti che oggi si esprimono attraverso la pittura. Potrebbe essere definita una pittrice tradizionale: i suoi dipinti sono eseguiti attraverso stratificazioni, cancellazioni, sfocature, sovrapposizioni, esattamente come la maggior parte delle opere eseguite a tempera o, più tardi, a partire dal XV secolo, a olio. La preparazione di una base adatta a ricevere il pigmento, la successione di strati di colore, la velatura, il pentimento, cioè la cancellazione, spesso soltanto parziale, di un dettaglio o di un’intera scena, di una postura, di un personaggio, hanno sempre fatto parte del bagaglio tecnico e della pratica di ogni pittore. Per secoli i pittori si diedero da fare con resine, emulsioni e lacche per fare della sovrapposizione e/o della velatura una parte insostituibile del loro mestiere: anche le superfici assolutamente prive di asperità della pittura su tavola o tela sono il frutto di stesure successive, come ben sa ogni storico dell’arte e ogni restauratore. Ciascuno strato, anche subliminalmente, interferisce con il successivo. Ciò che differenzia Julie Mehretu è che le «interferenze» tra uno strato e l’altro sono non solo evidenti, ma esaltate: la compresenza di fasi precedenti deve essere oltremodo evidente, anche se stiamo parlando di un’artista astratta, anzi di una delle più acclamate interpreti della pittura non figurativa.

Piazze roventi

La storia dell’arte ama i paradossi. Se per un grande pittore del Quattrocento dipingere una sacra conversazione, al netto delle convinzioni spirituali o religiose dell’autore, era concepito per l’80% come «arte pura», scandaglio formale, proporzionale, luminoso, spaziale, per un astrattista del XXI secolo, vale a dire per un artista che elimina ogni presenza figurale riconoscibile, l’aniconicità diventa sempre più spesso veicolo per contenuti emotivi, politici, sociali, antropologici. Cose, che, beninteso, esistevano anche nella pittura di Piero della Francesca, che doveva pur sempre obbedire a un programma iconografico dettato dal committente.

Al contrario, Mehretu, visto che di lei stiamo parlando, tramuta invece ciò che sino agli anni Settanta del secolo scorso era tacciato di formalismo, o «art pour l’art», in arte politicamente impegnata, rivendicativa, protestataria. A fare da sostrato ad alcuni dei suoi dipinti più celebrati, i quattro della suite «Mogamma» (2012) ad esempio, sono disegni e schemi architettonici riferiti a luoghi e città teatro di scontri politici e sociali, di rivoluzioni e controrivoluzioni: piazza Tahir al Cairo, epicentro della Primavera araba nel 2011; piazza Tienanmen a Pechino, dove nel 1989 ebbe luogo il massacro, ad opera dell’esercito cinese, dei dimostranti che protestavano contro la dittatura del regime comunista; Zuccotti Park a New York, punto di riferimento per Occupy Wall Street nel 2011, movimento di protesta contro lo strapotere finanziario e le diseguaglianze economiche; e lo Zócalo a Città del Messico, dove sorgeva il palazzo di Montezuma e da allora luogo simbolico e geografico per manifestazioni di protesta. Le quattro opere, non a caso, svolsero un ruolo importante nell’edizione del 2012 di documenta a Kassel, diretta da Carolyn Christov-Bakargiev.

«Among the Multitude XIII» (2021-22) di Julie Mehretu, collezione privata. Foto © Tom Powel Imaging. Cortesia dell’artista e della Marian Goodman Gallery, New York

Ma non è una zombie

In virtù della compresenza tra forma (astratta) e contenuto, e della capacità di lanciare messaggi politici attraverso segni e forme non riconoscibili, Julie Mehretu è riuscita, almeno in parte, a non figurare ai primi posti della lista nera dei protagonisti del cosiddetto «Zombie Formalism», l’Astrattismo di ritorno (prevalentemente di origine espressionista astratta), affermatosi nel primo decennio del XXI secolo e così assai esplicitamente ribattezzato dal critico Walter Robinson. Una tipologia invero assai apprezzata sul mercato (c’è dentro anche una piccola star come Oscar Murillo). Come ha scritto Chris Wiley, quegli artisti «si stavano facendo strada con un’estetica vuota». Il denaro dei giovani collezionisti che ne compravano le opere veniva «dal fetido pantano finanziario degli hedge fund, del commercio dei derivati, della deregolamentazione e della corruzione. Hanno portato con sé un’inclinazione alla speculazione e al profitto veloce, e una mancanza di preoccupazione per i potenziali danni collaterali agli artisti e all’arte».

Mehretu aveva poco più di trent’anni quando lo «Zombie Formalism» imperversava nelle fiere di tutto il mondo: praticare un linguaggio astrattista nell’età che decide per sempre le sorti di un artista era quantomeno pericoloso. Dalla sua, oltre ad avere qualcosa da dire se non di nuovo almeno di diverso rispetto ai suoi concorrenti, poteva contare su un’indubbia eleganza grafica e gestuale (è una delle poche artiste che praticano con successo e senza sudditanze rispetto alla pittura l’incisione calcografica tradizionale), sulle sue vicende biografiche e sul suo concreto attivismo sociale.

Quella di Mehretu è la storia di una bambina che a sette anni, nel 1977, fugge con la famiglia (figlia di un professore universitario di Addis Abeba e di una professoressa americana) dall’Etiopia caduta sotto la dittatura militare di Menghistu, negli Stati Uniti, nel Michigan. Studia all’Università Cheick Amita Diop di Dakar, consegue il Bachelor of Arts al Kalamazoo College nel Michigan e, nel 1997, il Master of Fine Arts alla Rhode Island School of Design. Due anni dopo è a New York e comincia a esporre nella neonata e allora molto trendy galleria The Project di Harlem, fondata dal poeta e critico afroamericano Christian Haye (per la stessa galleria lavora quella che dal 2000 al 2014 è stata la compagna di Mehretu, Jessica Rankin). La sua prima apparizione in Europa si deve ancora a Carolyn Christov-Bakargiev, che nel 2003, quand’era curatrice al Castello di Rivoli-Museo d’arte contemporanea (di cui tredici anni dopo assumerà la direzione) la include nella mostra «The Moderns/I Moderni», dopo averla fatta esordire in uno spazio pubblico, il PS1 di New York, nel 2000, con la collettiva «Greater New York». Nel 2021 inaugura la sua prima mostra personale in un museo, il Walker Art Center di Minneapolis.

È una vicenda, la sua, simile a quella di altri artisti in fuga: il pakistano Huma Bhabha, lo scultore che raggiunge gli Stati Uniti nel 1981; o l’iraniana Nairy Baghramian, che ripara nel 1983 a Berlino. Bhabha, Rankin e Baghramian (che progetta le strutture metalliche, anzi le «sculture» sulle quali Mehretu allestisce i suoi dipinti recenti double face), fanno parte del nucleo di sette artiste e artisti che Julie ha voluto con sé nella mostra «Ensemble», in corso sino al 6 gennaio 2025 a Palazzo Grassi, una delle due sedi della Collezione Pinault a Venezia. Completano il gruppo Tacita Dean, Paul Pfeiffer, la poetessa Robin Coste Lewis, incontrata negli anni Novanta a New York frequentando seminari dedicati al postcolonialismo e agli studi queer e alla «critical race theory», e David Hammons, scultore afroamericano di Harlem, che per età (ha ottant’anni) e temi trattati è considerato un maestro e modello esemplare (una delle sue opere più note è l’«African American Flag», in cui ha rivisitato la bandiera statunitense sostituendone i colori con il rosso, il verde e il nero della Pan-African Universal Negro Improvement Association, fondata nel 1914).

Se la diaspora, la migrazione forzata, ha ispirato molte opere di Mehretu, la «queerness» è una delle coordinate poetiche e politiche sulle quali si sviluppa il suo lavoro. A proposito delle conseguenze del suo spostamento negli Stati Uniti, ha dichiarato: «Ho potuto fare coming out presto perché, in un certo senso, mi trovavo in un particolare spazio di libertà in cui potevo trovare me stessa in modi diversi. Penso che la dichiarazione dell’orientamento sessuale e il fare arte siano collegati al concetto di espressione di sé e di liberazione». E a proposito della sua identità sessuale e dell’Astrattismo ha precisato: «Fare arte sembra inseparabile dalla queerness, ma si lega anche all’astrazione come modalità di scelta. L’astrazione crea uno spazio che consente la contraddizione, il disordine e l’indeterminatezza di ciò che può essere creativamente possibile». E ancora: «Essere queer, essere donna, essere nera, essere parzialmente dell’Africa orientale: sto cercando di dare un senso a tutto ciò all’interno delle varie moltitudini di culture da cui tutti proveniamo». Ma al di là di tutto ciò, ha spiegato l’artista circa l’astrazione (mentre nelle ultime Biennali di Venezia siamo stati sottoposti a un’invasione di pittura figurativa dagli esiti non di rado imbarazzanti): «essa è diventata così importante per me perché è un luogo in cui ho libertà di espressione senza la riduzione didascalica che certi tipi di lavoro rappresentativo possono suggerire».

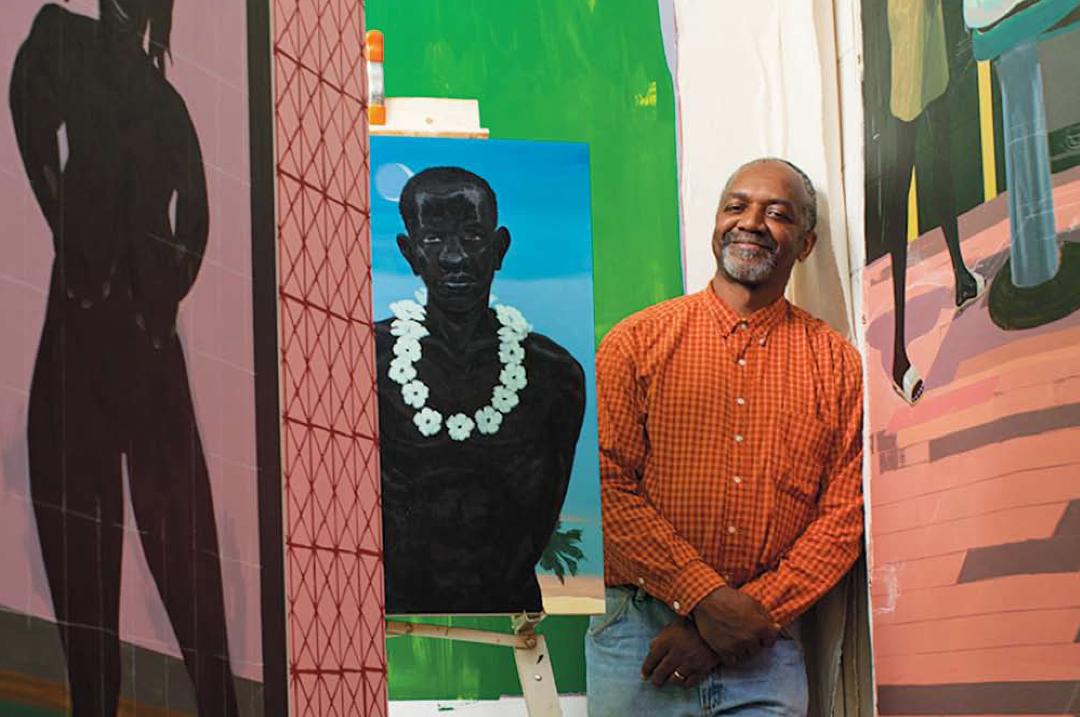

Julie Mehretu. Foto: Josefina Santos

Mappe in movimento

Il «modulo» su cui Mehretu agli inizi ha più volte sviluppato le sue composizioni astratte fa capo alla cartografia, come conferma Patricia Faiguières nel testo pubblicato nel catalogo della mostra «Ensemble». Nulla di nuovo, anche in questo. Nel 1995 Robert Storr curò al MoMA di New York una mostra che documentava come e quanto il tema della mappa fosse una sorta di ossessione per molti artisti contemporanei, da Jasper Johns a Boetti, da Yves Klein a Ellsworth Kelly, da Luciano Fabro a Guillermo Kuitca. All’epoca William Kentridge non era ancora un artista affermato, ma oggi è uno dei più noti prosecutori del «cartografismo». «Le particolari opportunità che le mappe offrono agli artisti visivi, e il loro particolare fascino per la sensibilità moderna, derivano dal fatto che sono l’ultima coincidenza pittorica tra rappresentazione rigorosa e astrazione totale», scrisse Storr in quell’occasione, utilizzando parole che sembrano adattarsi perfettamente agli obiettivi che si prefiggeva Mehretu con le sue mappe. Che la cartografia possa essere un’arte lo ha scritto Svetlana Alpers nelle sue belle pagine dedicate alla pittura del Seicento olandese. Un’arte sviluppatasi, beninteso, in una società che sulle esplorazioni e sugli scambi commerciali intercontinentali basava la sua economia.

Per gli artisti contemporanei la cartografia, ma anche le mappe di edifici in cui si celebrano i culti della società contemporanea (per Mehretu, ad esempio, gli stadi) possono assumere il significato di uno dei simboli del colonialismo e del potere. L’artista etiope, in realtà, si riferisce ai suoi grafemi tracciati su planimetrie e progetti come a palinsesti. Le mappe e le loro mutazioni storiche, il loro stesso orientamento, registrano i mutamenti geopolitici, che sono parte della realtà, attraverso un vocabolario astratto sul quale il movimento delle masse e delle popolazioni migranti, nelle prime opere di Mehretu, sovrappone un altro alfabeto astratto tracciato dall’artista che produce, in questo modo, una geografia parallela. In opere più recenti, come ad esempio i «Grey Paintings», il fondo è invece costituito da immagini fotografiche in bianco e nero elaborate digitalmente. I titoli spesso rimandano al soggetto, ormai non più riconoscibile, di quelle fotografie, spesso tratte dai media: catastrofi naturali, rivolte, campi profughi ecc. Qualche dettaglio fa capire che sotto i grovigli di segni, che in questo caso sono spesso realizzati a spruzzo (un giovanilistico ammiccamento alla Street art?) «accade» qualcosa.

È ciò che accade nei «tempi interessanti» evocati dal sinistro titolo scelto da Ralph Rugoff, curatore della Biennale di Venezia del 2019, cui Mehretu partecipa con opere di questa tipologia, in cui fa la sua entrata in scena anche il colore. Qualche mese prima dell’inaugurazione di quell’edizione, l’autrice rivendicò ancora una volta «il rifiuto radicale di farsi capire e di essere facilmente leggibile». A decifrarne i codici ci ha comunque pensato una foltissima schiera di critici in estasi. In quanto astrattista ed esule, si è guadagnata presto il titolo di erede di Arshile Gorky. Glielo ha conferito Jonathan Jones, critico di «The Guardian», un suo scatenato fan: «Questa pittrice lavora in uno stile che è stato a lungo deriso dagli intellettuali d’avanguardia come macho, pomposo e persino uno strumento dell’imperialismo statunitense, uno stile che fiorì a New York circa sessant’anni fa. Mehretu è un’espressionista astratta. E sta dimostrando che l’eredità di Jackson Pollock e Cy Twombly può mordere in profondità la follia del nostro tempo. Mehretu sfida quei titani al loro stesso gioco di ambizioni colossali. Il suo dittico “Howl”, del 2017, è composto da due dipinti astratti alti 27 piedi (circa 8 metri) e larghi 32 (quasi 10 metri), che fanno sembrare “One” di Pollock un’opera da ragazzi».

Cassidy George, critica di «The Cult», ha così salutato, nel 2019, l’inaugurazione della prima grande retrospettiva dell’artista al Whitney Museum di New York: «Mehretu (...) è stata ufficialmente dichiarata “genio” dalla MacArthur Foundation nel 2005, dopo aver ricevuto la prestigiosa sovvenzione di 500mila dollari (...). A cinquant’anni, si dice che il fatturato delle sue opere all’asta ammonti a 21.729.529 dollari, il che la rende una delle artiste più vendute. Istituzioni prestigiose come il MoMA e il Brooklyn Museum, che hanno acquistato le sue opere fin dai primi anni 2000, hanno riconosciuto a Mehretu il merito di aver “reinventato l’astrazione” per il XXI secolo. L’assistente curatore del Whitney Rujeko Hockley l’ha definita con decisione “una delle più grandi artiste della sua generazione e del nostro tempo”. Guardando le sue opere, ho finalmente vissuto l’esperienza totalizzante e quasi religiosa che, da giovane studente di storia dell’arte, mi aspettavo dai dipinti dell’Espressionismo astratto su larga scala, ma che non riuscivo mai a provare quando guardavo la rabbia di un Pollock o l’ossessione di un de Kooning. Nelle opere travolgenti e ultraterrene di Mehretu ho visto qualcosa di molto più aperto, persino invitante, che mi ha permesso di abbandonarmi a un’ondata di emozioni. Sono entrata nella galleria da cinica e ne sono uscita da convertita».

«Chimera» (2013) di Julie Mehretu, Pinault Collection. Foto © Tom Powel Imaging. Cortesia dell’artista e della Marian Goodman Gallery, New York

«È come Pollock, anzi Michelangelo»

Ha subìto pochi attacchi dalla critica, uno dei quali da Charles Desmarais di «The San Francisco Chronicle» a proposito del già citato e colossale «Howl», il dittico installato nel 2019 nella hall del San Francisco Museum of Modern Art (SFMoMA): «Il Museo non dichiara quanto ha pagato per queste opere realizzate su misura. Ma una commissione del 2007 a Mehretu per un’opera di dimensioni paragonabili è costata a Goldman Sachs 5 milioni di dollari. Data l’entità di tali investimenti di denaro e tempo, c’è da chiedersi: chi ha avuto l’idea di appenderli in una scala? I nuovi dipinti, “Howl.eon (I e II)”, non sono tra i migliori di Mehretu. (...) Ciò che è più oggettivamente chiaro è che l’energia che i quadri potrebbero contenere è oscurata - no, risucchiata - dalla loro ambientazione. Appesi in alto sopra le nostre teste su pareti divise da un’eccentrica scala, sono, a seconda della posizione in cui ci troviamo, o troppo lontani per essere coinvolgenti o troppo vicini per consentire una visione completa. (...) Siamo costretti a vederle a pezzi, per poi assemblare i pezzi nella nostra immaginazione. (...) Non che la maggior parte dei visitatori sia consapevole del problema. Esiste un intero genere non studiato, la Lobby Art, alla quale appartengono questi dipinti di Mehretu. La Lobby Painting è complementare all’architettura: un rivestimento di alta classe per creare un’atmosfera rilassante. La Lobby Art funziona allo stesso modo sia in un museo sia in un hotel di alta classe o nella hall di un’azienda».

Immediata la replica di George Philip LeBourdais, di «Medium», che non esitò a citare, in difesa dell’artista etiope, il soffitto della Cappella Sistina di Michelangelo, un’altra opera non completamente visibile nel suo insieme. Lobby Art? Ma non scherziamo, insiste il critico difensore. Caso mai è il contrario. Eccovi serviti: «“Howl” mette in discussione lo shibboleth (il dogma, la parola d’ordine, Ndr) secondo cui, tanto per cominciare, possiamo vedere l’opera d’arte nella sua interezza. Questo è vero sia a livello di collocazione sia di struttura formale (...). Il visitatore deve accettare che l’astrazione gestuale di fronte a lui non si sottomette così facilmente all’analisi».

No, l’«astrazione decoloniale» di Mehretu per il momento non sembra vulnerabile alle critiche. Lo dice il mercato, con il record di 9,3 milioni di dollari stabilito lo scorso anno da Sotheby’s Hong Kong per un’opera del 2001, mentre è dello scorso 14 maggio la vendita, presso Christie’s New York, di un dipinto del 2018 per 5,8 milioni di dollari. È l’artista giusta per l’epoca in cui il mondo dell’arte purifica i suoi peccati in un lavacro di correttezza politica, sempre schierata dalla parte delle minoranze e contro le ingiustizie. Le recenti elezioni europee dicono il contrario: che metà delle persone non si impegna politicamente e si astiene dall’atto più semplice, il voto, e di quelli che a votare ci vanno più della metà sono sovranisti o persone terrorizzate dall’instabilità sociale ed economica di un mondo in guerra e percorso da migranti disperati e che dunque votano a destra. Negli Stati Uniti si teme il ritorno di Trump. È il tipico momento storico in cui è più che normale dubitare dell’efficacia dell’arte di denuncia rispetto alla realtà. Una volta si accusavano questi artisti di estetizzare la sofferenza; oggi si potrebbe pensare anche di peggio. Che, cioè, catastrofi, rivoluzioni, repressioni, violenze, guerre possano essere assunte come eleganti soluzioni formali per un’arte, come quella astratta, che salvo rari casi non ha mai disturbato nessuno, almeno da quasi un secolo a questa parte.

Mehretu ha evitato, con l’Astrattismo, i rischi del didascalismo. Certo, quando parla dell’opportunità di non svelare otticamente i messaggi delle sue opere con un certo fare da clandestina di lusso, ricorda un po’, e la cosa fa molto ridere visto che si tratta di una benestante radical, i ragazzini o i writer (a proposito, a pensarci meglio, la pittura spray poteva anche evitarcela) che ogni tanto tirano su il cappuccio della felpa per sfuggire all’identificazione da parte di telecamere e «sbirri». Ma al di là di tutto ciò, episodi poco felici, come quello di «Howl» o «Mural» (l’opera di 7x24 metri realizzata per la sede della banca Golden Sachs a Manhattan, irta di squillanti forme geometriche di estrazione suprematista e scossa da un fremito neofuturista), dimostrano in maniera macroscopica che neppure lei è riuscita a liberare l’arte astratta, nonostante il complesso e urticante sostrato contenutistico, dal suo peccato originale: quello di essere straordinariamente adatta ad abbellire e decorare le pareti di cui resta variopinto ostaggio.

Altri articoli dell'autore

Fantasia, poesia, manualità e soggettività sono stati a lungo i tabù imposti dal Concettualismo: l’artista torinese, che compirebbe 100 anni nel 2026, li ha trasgrediti ad uno ad uno, anticipando di decenni ciò che oggi è parte fondamentale del lavoro di molti suoi attuali colleghi, e non solo donne

L’acclamato artista figurativo dipinge con la maestosità di un Old Master scene quotidiane della comunità nera. Nel sapiente dosaggio di citazionismo, kitsch, folklore, tragedia e ironia, dal suo lavoro emerge un messaggio: la felicità è possibile

Il viaggio, il mito, il nomadismo stilistico e una straordinaria poliedricità espressiva sono i moventi e gli strumenti alla base della cinquantennale ricerca dell’artista campano, ora impegnato in un trittico di mostre in Umbria

Da Piranesi all’artista contemporaneo Philip Goldbach, da Twombly a Rauschenberg, nel corso dei secoli non pochi artisti hanno fondato sull’atto dell’eliminare la loro ricerca