Verifica le date inserite: la data di inizio deve precedere quella di fine

Laura Lombardi

Leggi i suoi articoliAi piedi della «Maestà» di Ambrogio Lorenzetti per San Galgano a Montesiepi, Eva appare distesa, avvolta nella pelle di capra, simbolo di lussuria, e nella mano non regge la mela, ma un fico: un’iconografia davvero originale, e non certo l’unica nel repertorio di un pittore grandissimo, Ambrogio Lorenzetti (documentato dal 1319 al 1348), noto soprattutto per il famoso affresco del «Buongoverno» nel Palazzo Pubblico di Siena, ma in fondo poco studiato, visto che l’ultima monografia risale ormai a vari decenni fa. Per questo la mostra prevista per il 2017 intende rendere giustizia al suo valore, presentando un contesto assai ampio della sua produzione, che annovera opere di grande potenza, con invenzioni originali e brillanti cromatismi, in tavole quali la bellissima «Maestà» nel Museo di Massa Marittima.

Curata da Alessandro Bagnoli, Roberto Bartalini e Max Seidel, l’esposizione vuol fieramente riallacciarsi, nonostante le difficolta economiche senesi, alla grande tradizione delle mostre al Complesso Monumentale di Santa Maria della Scala, un luogo che ha dovuto rinunciare ai cospicui aiuti del Monte dei Paschi uniti a quelli del Comune e della Regione. «Dobbiamo riprendere questo filone, spiega Seidel che curò la mostra del 2010 «Da Jacopo della Quercia a Donatello. Le arti a Siena nel primo Rinascimento», non solo in senso spettacolare ma di messaggio culturale. Ambrogio è uno dei venti più grandi pittori di tutti i tempi».

Aspettando il 2017, i curatori hanno voluto attrarre l’attenzione sull’evento rendendo visibile al pubblico l’importante campagna di restauri che si svolge all’interno di Santa Maria della Scala («Ambrogio Lorenzetti. Dentro il restauro. Alla scoperta dell’opera d’arte»). Tra gli interventi appena iniziati vi è quello (condotto da Elena Pinzauti della Soprintendenza di Siena, Grosseto e Arezzo) del polittico («Madonna col Bambino, tra san Pietro, san Paolo, sant’Elena e san Michele Arcangelo» e una cimasa col «Redentore benedicente» risalente alla seconda metà degli anni Trenta del Trecento), proveniente dalla chiesa di San Pietro in Castelvecchio, privato del suo fondo oro che fu letteralmente grattato via e poi sostituito da una cromia azzurra, ora asportata, e che le fonti ricordano firmato da Ambrogio, sebbene George Rowley nel 1958 l’avesse definito «too remote from Ambrogio for comment». «La Vergine vi era ritratta in origine a figura intera, forse anche insieme al committente, come riportato nelle fonti, spiega Bagnoli, e presentava un’iconografia insolita che univa la Maestà e la Madonna della misericordia, ovvero con i fedeli raccolti sotto il manto»; purtroppo appare ora privata della parte inferiore, come pure i santi ai lati che sono rimontati in maniera impropria.

Ma laddove Ambrogio si rivela pittore davvero sui generis è il ciclo di affreschi nella chiesetta romanica di San Galgano a Montesiepi (poco lontano dalla celebre abbazia senza tetto. Datati alla metà degli anni Trenta del Trecento, gli affreschi furono staccati nel 1966 in uno stato di grave degrado dal restauratore Leonetto Tintori, l’eroe dell’alluvione fiorentina, e lasciati in loco; ora sono stati trasportati in Santa Maria della Scala bisognosi di nuove cure che saranno loro somministrate dall’Arc (Arte Restauro Conservazione). La «Maestà» di San Galgano, commenta Bartalini «aveva lo scettro, la corona e il globo terrestre in grembo, ma non il Bambino; iconografia che fu subito modificata, facendo aggiungere il Bambino a un più mediocre pittore che le tolse anche la corona, di cui si scorgono ancora le tracce», così come si vede la mano che teneva il globo, con l’effetto che ora la Vergine sembra avere tre mani, considerando quella aggiunta per reggere Gesù. «Su Ambrogio è necessario lavorare in maniera approfondita, aggiunge Bartalini, indagando l’ambiente in cui opera, alla ricerca dei precisi riferimenti culturali di un personaggio così fuori dal comune. Sarà l’occasione per un ripensamento globale indirizzato anche ai giovani storici dell’arte».

Ai piedi della Maestà sta quella singolare Eva con fico e pelle di capra prima evocata e accanto a lei una figura (forse la personificazione della Carità verso il prossimo) che regge una borsona di paglia, mentre il suo corrispettivo è una figura con il cuore in mano (la Carità verso Dio). Nella sinopia dell’«Annunciazione», scoperta al momento dello strappo degli affreschi del ’66, la Vergine si ritrae talmente impaurita dall’angelo, da aggrapparsi a una colonna, un gesto che sarà invece cancellato nel ritocco effettuato a breve distanza di tempo da un altro pittore, rendendo quella figura molto meno incisiva e attraente rispetto all’angelo annunciante.

Sullo stato di conservazione degli affreschi, che lo strappo, pur salvandoli dalla perdita, ha certo indebolito, si compiranno interventi volti anche a restituire maggior leggibilità alla narrazione, mitigando l’effetto provocato da certe grandi lacune che nel restauro precedente erano state lasciate a neutro, ma con colori così sordi e uniformi da creare «toppe» invasive al punto da ostacolare la lettura. La mostra del 2017 riserverà notevoli sorprese, una sfida che lascia ben sperare sulla rinascita culturale della città.

Altri articoli dell'autore

Per il riallestimento del Salone nel Museo del Bargello, su quasi 2mila metri quadrati di superfici, pareti, volte, decorazioni architettoniche (costoloni e balze) ed elementi lapidei, sono state coinvolte professionalità interne ed esterne al museo

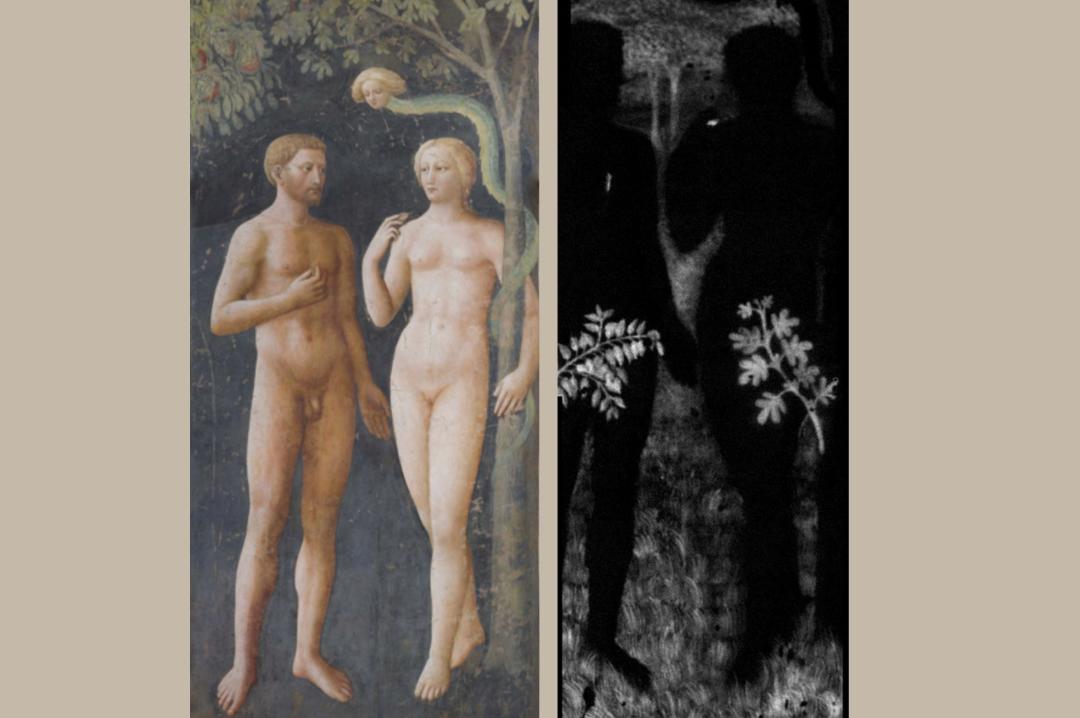

Strumentazioni avanzatissime svelano inattesi dettagli sotto la superficie pittorica: un convegno in corso a Firenze conferma come l’aspetto conoscitivo della tecnica sia fondamentale per la lettura del contenuto dell’opera, aprendo un nuovo capitolo di studi

In due giornate di convegno, il 15 e il 16 aprile, si farà il punto su quanto è emerso in quattro anni di analisi diagnostiche e restauri degli affreschi di Masolino, Masaccio e Filippino Lippi nella Chiesa di Santa Maria del Carmine

Il progetto, affidato a Too Studio, è stato presentato oggi, 9 aprile. Obiettivo: un polo museale, aperto dal 2027, per accogliere la collezione della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca (e non solo)