Verifica le date inserite: la data di inizio deve precedere quella di fine

Franco Fanelli

Leggi i suoi articoli«È più che evidente che le mie opere non hanno mai avuto niente a che fare con la cosiddetta arte concettuale, tendenza artistica che ha avuto un riscontro e destato interesse prevalentemente nell’Italia meridionale, forse per la comune etimologia che ha con i nomi propri di persone come: Concetto, Concetta, Concettina, Concezione ecc.». Così Gino De Dominicis, in un’intervista rilasciata a «Il Giornale dell’Arte», riciclando (lo faceva spesso) una sua boutade, sfuggiva per l’ennesima volta al tentativo di classificare o periodizzare il suo lavoro. Una sua opera del 1980, l’ennesimo «Senza titolo», una stanza divisa da sbarre, due delle quali allargate a testimoniare un’avvenuta evasione, rivista nella retrospettiva dedicatagli dal MaXXI di Roma nel 2010, ci fece tornare in mente le ragioni e la lunghissima (come sempre) gestazione di quell’intervista.

Correva l’anno 1995: De Dominicis era ancora una volta passato attraverso quel varco, rifiutando l’invito a partecipare alla Biennale di Venezia; curata da Jean Clair, era l’edizione che celebrava il centenario della prima edizione della mostra. Le ragioni? Non voleva più esporre in un luogo in cui «sono stati invitati a esprimersi registi, fotografi, ballerini, ecologisti, giornalisti, scenografi, poeti, attori, critici, galleristi, stilisti, sociologi, musicisti, commediografi, performer, filosofi, video artisti ecc. (...)».

Sì, va bene, ma non s’era appena detto che era un uomo insofferente a etichette e sbarre? Perché nel 1995, in una lunga telefonata da un hotel di Basilea, in un periodo in cui iniziavano a levarsi con sempre maggior retorica gli inni alla trasversalità, alla multimedialità, alla coesistenza delle arti ecc, una voce bellissima, dal tono ironico ma terribilmente deciso, ci parlava di «arti maggiori» (pittura, scultura e architettura)?

La risposta racchiudeva tutta la poetica di Gino De Dominicis: «La pittura, la scultura e l’architettura, che sono immobili, materiali e mute, hanno origine dalla non accettazione della corruttibilità e della morte. Creano forme che non assecondano il tempo e fondano e perpetuano il desiderio di immortalità». Al contrario, «negli spazi che dovrebbero essere destinati all’arte il pubblico, come in un incubo, ritrova invece proprio quei linguaggi che dominano e assorbono quotidianamente l’immaginario collettivo occidentale».

Ci fu chiaro, allora, che da quel varco aperto nelle sbarre sarebbe dovuta transitare l’umanità intera qualora intendesse sfuggire alla prigione della morte. La telefonata si concluse con una profezia: «Solo chi riuscirà a stabilire un rapporto non superficiale e rispettoso per le arti maggiori (...) potrà capire e decidere il proprio futuro, il proprio presente e il proprio passato».

Lo zodiaco in galleria

La storia racconta che Gino De Dominicis nacque ad Ancona il primo aprile 1947 e che morì a Roma, probabilmente per infarto, il 29 novembre 1998. Suo padre, Mario, era scultore e arredatore; sua madre si chiamava Marcella Lazzarini. Il Catalogo ragionato delle sue opere, curato da Italo Tomassoni e pubblicato nel 2011 da Skira, si apre con un’opera del 1962, un disegno che ritrae una figura nella classica posa della malinconia düreriana. Tomassoni spiega che venne ritrovato appeso alle pareti della casa studio di via di San Pantaleo a Roma. Fu una delle poche a scampare alla distruzione di altre opere e dell’intero archivio perpetrata dall’autore poco prima della morte.

La figura umana, il ritratto e il nudo ricorrono in quella primissima fase creativa, i cui esiti vennero esposti nel 1967 in una personale allestita in una galleria di Ancona aperta dal padre. Nello stesso anno alla galleria La Bertesca di Genova si apriva la prima mostra di Arte povera. Nel 1968, mentre a circa 700 chilometri di distanza il suo coetaneo Giuseppe Penone si dedica a indagini sulla crescita e sullo sviluppo degli organismi naturali nei boschi di Garessio (Cn), De Dominicis si stabilisce definitivamente a Roma. Ed è a proposito delle opere di quella che sarà definita la sua prima maturità che nascono i primi interrogativi.

Mentre una parte dei poveristi (Merz, Anselmo, Calzolari, Zorio, lo stesso Penone) lavorano sulla processualità, sul «divenire» dell’opera, sulle sue mutazioni, sulla sua crescita e dunque sulla sua mobilità, De Dominicis sembra rispondere a quella retorica dell’energia e dell’alchimia giocando le carte dell’assurdo, dell’ironia, del gioco di prestigio, della suspense: ecco le aste appuntite che misurano in altezza lo spazio, sospese al soffitto tramite un magnete; il «Secchio con acqua sospeso da terra con il gancio di una catena che fa presa sull’acqua»; la «Palla di gomma (caduta da due metri) nell’attimo immediatamente precedente il rimbalzo» (una palla di gomma rossa di 15 cm di diametro semplicemente poggiata a terra). E poi la magistrale «Aspettativa di un casuale movimento molecolare generale in una sola direzione tale da generare un movimento spontaneo del materiale (Pietra)» (una pietra di granito a terra, apparsa in diverse versioni; l’artista ne possedeva un calco in oro zecchino). C’è qualcosa di parodistico anche nelle azioni in video, come «Tentativo di far formare dei quadrati invece che dei cerchi intorno a un sasso che cade nell’acqua» (l’artista, di spalle, getta dei sassolini in uno stagno) e in «Tentativo di volo».

Non gli è estranea neanche la pratica della tautologia e della metonimia, marchi di fabbrica della Conceptual art. Ma anche in questo caso gli esiti sono quasi irridenti strizzate d’occhio: la «Mozzarella in carrozza», piatto tipico della cucina napoletana, diventa nel 1968-69 una vera mozzarella accomodata in un’autentica carrozza; i segni dello zodiaco, nel 1970, precipitano dal cielo e s’incarnano nei personaggi che interpretano una sorta di tableau vivant all’Attico, la galleria di Fabio Sargentini, suo primo «complice» a Roma, seguito da Pio Monti. A questo punto è lecito chiedersi se abbia un senso suddividere il lavoro di De Dominicis in due grandi sezioni, una «concettuale/installativa», che avrà il suo culmine, anche mediatico, con lo «scandalo» della Biennale di Venezia del 1972, e la seconda, prevalentemente pittorica. Quasi che De Dominicis si fosse allineato al trend del ritorno alla pittura degli anni Settanta-Ottanta.

Scandalo a Venezia

La verità è che, con modalità diverse che includono il ricorso all’ironia, alla provocazione del disagio nello spettatore, talora al coup de théâtre, al mito, ma anche alla parola, come nel caso della fondamentale Lettera sull’immortalità (scritta nell’aprile 1970 e pubblicata su «Flash Art» nell’estate del 1971), «tutto il lavoro di Gino De Dominicis, ha spiegato Giulio di Gropello, un collezionista a lui molto vicino, è un tentativo di sconfiggere l’entropia, cioè la legge del decadimento dell’energia». In tal senso, continua Di Gropello (si tratta di un’intervista con Laura Cherubini del 2007) «l’arte è uno dei veicoli che possono permettere all’uomo di superare i propri limiti, i limiti delle leggi di natura». Proprio quelli sui quali, al contrario, fondavano le loro ricerche alcuni poveristi. L’arte è una sfida alla mobilità continua della natura; è un’aspirazione all’immobilità (che in natura non esiste) come condizione atta all’immortalità.

«Io non ho mai esposto un mongoloide. Ho creato invece un’opera. È composta da alcune opere poste innanzi al signor Paolo Rosa che le osservava dal suo unico e particolare punto di vista interno all’opera stessa e opposto a quello degli spettatori. Uno scandalo eccessivo per due soli diversi punti di vista!». Nella già citata intervista del 1995 De Dominicis ritornava, sollecitato da una domanda, alla sua sala alla Biennale del 1972. Nell’immaginario collettivo, quella sala, intitolata «Seconda soluzione di immortalità (l’universo è immobile)», sta a De Dominicis come i tagli stanno a Fontana, la «Merda d’artista» a Manzoni, i sacchi a Burri ecc.

Quando il settimanale «Oggi» la definiva «La Mostra degli orrori», quando un’ondata bipartisan d’indignazione si sollevava dalle pagine dell’«Osservatore Romano» e de «L’Unità», quando Enzo Tortora su «La Nazione» accusava l’artista di avere utilizzato un ragazzo affetto dalla sindrome di Down (un mongoloide, lo avremmo definito sino a pochi anni fa) come «cinico trampolino per tuffarsi nel giro dei nomi “conosciuti”», quando l’artista e il suo assistente Simone Carella vennero querelati dai genitori del ragazzo per sottrazione d’incapace (l’assoluzione arriverà nel 1973 e a difendere l’artista sarà Fabrizio Lemme, l’«avvocato dell’arte» autore dell’omonima rubrica su questo giornale e collezionista), furono in pochi a non perdere di lucidità e a provare ad ascoltare De Dominicis quando, la sera dell’11 giugno spiegava, come ricorda Gabriele Guercio, che «la presenza di Rosa è intesa a porre in evidenza i temi della morte e dell’invecchiamento».

Guercio è l’autore di L’arte non evolve (edito da Johan & Levi nel 2015), un saggio che entra in profondità nel merito di quella vicenda e di quell’opera, ed è il curatore di una bella raccolta di scritti su e di De Dominicis (edita da Allemandi nel 2014). La sala, inaugurata l’8 giugno, venne chiusa dallo stesso artista il giorno dopo. Tutti si concentrarono su Paolo Rosa, ma come ricorda Guercio, avvalendosi delle testimonianze di Laura Cherubini e di Italo Tomassoni, sodali dell’artista, la sala era composta da altre opere: tra le altre, la pietra e la palla di gomma già citate (in realtà la palla presentata nell’occasione veneziana è la stessa con cui De Dominicis appare nel celebre dipinto del 1980 «La costellazione del Leone» di Carlo Maria Mariani) e il perimetro di quadrato bianco, base di un «Cubo invisibile», tutte già esposte da Sargentini nel 1969.

Paolo Rosa, in quel contesto, è portatore di uno sguardo opposto a quello dello spettatore. Uno sguardo diverso: «Per De Dominicis, scrive Guercio, la sindrome di Down non è una malattia ma uno stato dell’essere. Il giovane che sedeva di fronte alla palla, alla pietra e al cubo invisibile andava inteso come un “extraterrestre”». Nella scheda pubblicata nel catalogo della citata mostra al MaXXI, Francesca Franco spiega che nelle intenzioni di De Dominicis la presenza di Paolo Rosa si trasforma da «accidente genetico in metafora di riscatto creativo (...). Proprio perché posto biologicamente al di là delle cure dei comuni mortali, Paolo Rosa può “vedere” la tensione esistente tra visibile e invisibile. In lui, la capacità d’immaginare, specifica dell’uomo ed emergente nell’attività onirica, non è avvilita dal pensiero della veglia».

«Voleva essere Dalí»

Guardiamo oggi la fotografia di quella sala alla Biennale. A distanza di quasi mezzo secolo ci siamo dimenticati non solo (e non è grave) dell’indiretta citazione offerta dal peggiore Alberto Sordi, quello a colori, in «Le vacanze intelligenti», ma anche (ed è più grave) del fotografo che pensò di appendere il cartello con il titolo dell’opera, originariamente ai piedi di Paolo Rosa, al collo del ragazzo. Guardiamo la fotografia e il ventisettenne Paolo Rosa ci appare oggi una reincarnazione della «Melencolia I» di Dürer: ai suoi piedi, i simboli un po’ esausti del pensiero e dell’arte.

Certo, si era quasi al tramonto di un’epoca; lo stesso Fabio Sargentini individua quella sala come un punto di svolta. Benché avesse difeso De Dominicis, «intimamente nemmeno io condividevo il mongoloide (sic!), scrive sul catalogo della mostra al MaXXI. Da quel giorno, in brevissimo tempo, il rapporto con Gino si esaurì (...). Ecco secondo me il mongoloide segna uno spartiacque nel suo percorso artistico. La mia opinione è che Gino per tutto il resto della sua carriera sia stato tormentato dal fantasma del mongoloide. In quel momento, con tutta quell’attenzione addosso, si era sentito l’artista numero uno sul pianeta. Quando mai avrebbe potuto nuovamente toccare tali vette di provocazione?». E ancora: «In fondo il modello comportamentale di De Dominicis, a partire dai baffetti, è sempre stato segretamente Salvador Dalí, il maestro surrealista con innato gusto per lo scandalo».

A proposito di comportamentalità, dalla metà degli anni Settanta De Dominicis comincia a diventare e ad alimentare il mito di sé stesso. Professionalmente, le cose vanno a gonfie vele. Harald Szeemann lo chiama per Documenta 5 a Kassel; Achille Bonito Oliva, con il quale intrattenne un rapporto continuativo ma eternamente conflittuale, gli dedica una sala (aperta un solo giorno) in «Contemporanea», la mostra del 1973 nei parcheggi sotterranei di Villa Borghese. Torna alla Biennale nel 1978; Germano Celant lo porta al Centre Pompidou di Parigi per la mostra «Identité Italienne»; lo corteggiano altre gallerie: Emilio Mazzoli di Modena, con il quale inizierà un intenso sodalizio, Lia Rumma, Toselli, Stein. I prezzi delle sue opere vanno alle stelle, soprattutto nel momento in cui si dedica sempre più intensamente al disegno e alla pittura.

De Dominicis diventa parte irrinunciabile della fauna artistica di Roma. Sposta la sua abitazione e il suo studio da un albergo in zona Quattro Fontane a via delle Mantellate (se ne va perché sostiene che un suo vicino di casa, Mario Schifano, lo spia per copiargli i quadri), da via dei Fori Imperiali al numero 66 di via di San Pantaleo, nel Palazzo Lancellotti che poi gli è stato intitolato. In quella che sarà la sua ultima residenza romana (la alternava con soggiorni a Venezia, meta prediletta per un accanito frequentatore di casinò) vive circondato da avvenenti e devote ragazze in topless. Non gli si può parlare se non dopo l’ora del tè. Veste di nero, è un animale notturno che ravviva la leggenda dei bar di piazza del Popolo e di santa Maria della Pace.

Un po’ vampiresco, assolutamente dandy, bon vivant, tombeur de femme, viaggia in Jaguar (ne fonde il motore di ritorno da un viaggio a Napoli, ricorda il suo compagno di viaggio Ontani). Lo incontra a Palazzo Lancellotti, per un’intervista su «Il Foglio», Marina Valensise, pochi anni prima della scomparsa dell’artista: «Avevo di fronte un pazzo o un perfezionista, e comunque un tipo scaltro, dispotico, originale, completamente privo di complessi, e consapevole di vivere al di là delle norme e delle regole (...). Fu allora che capii di avere davanti un delizioso impostore, che sapeva rendere irresistibile la sua tirannia, facendoti obbedire docilmente ai suoi capricci imperiosi, quali che fossero (...), sicuro di sé come può esserlo un pazzo, un disperato o un genio».

Gino e l’androgino

C’è una foto celeberrima, tra le molte di Claudio Abate, del 1972: si vede in primo piano Giorgio de Chirico, enorme, accigliato, nell’atto di abbandonare la scena. Sullo sfondo, un giovane De Dominicis lo osserva e sorride, con il sorriso un po’ canzonatorio dell’allievo alle spalle del maestro. Li univa, in realtà, la critica all’idea di storia come processo lineare, il senso di «una temporalità circolare» che annulla archeologie e futuro, come nota Achille Bonito Oliva. C’erano di mezzo Nietzsche e l’idea di bellezza (di cui De Dominicis è stato uno dei pochi cultori del suo tempo). L’artista che dichiara di sentirsi vicino all’«arte prediluviana» incarna negli anni Ottanta il mito di Gilgamesh, il re-artista per due terzi divino e per un terzo umano, che va in cerca dell’immortalità: lo narra la mitologia dei Sumeri, «un popolo con una cultura iniziatica che aveva fondato il proprio sistema espressivo sulla centralità dell’immagine» (ancora Abo).

L’arte, in questo viaggio nel non-tempo, è un atto magico: più volte l’artista dichiara che il suo obiettivo è essere sorpreso dalle sue stesse opere; le opere, che, a un dato punto, «si rifiutano» di andare alla Biennale. La loro riproduzione è una profanazione, una corruzione, un tabù: per lui la fotografia di un’opera è automaticamente un’altra opera, diversa dall’originaria; non concede autentiche su fotografia perché, firmando la fotografia, la renderebbe essa stessa opera.

La silhouette di Gilgamesh, contrapposta, incontra quella di Urvasi, divinità indiana della bellezza, in alcune opere degli anni Ottanta. I profili neri e piatti ora inquadrano un paesaggio senza tempo, ora conversano alla luce di un diamante in una notte eterna. Forse da un’astronave, quella che solca il cielo di «L’antieffimero», un dipinto del 1985, scendono creature dal lungo naso a becco, demoni o dèi che irrompono nel 1986 nella galleria Mazzoli di Modena. Un lungo becco, insieme alla mostruosa statura (24 metri) è la caratteristica morfologica più anomala del grande scheletro («Calamita cosmica») disteso a terra ed esposto per la prima volta al Centre d’art contemporain Le Magasin di Grenoble nel 1990. Sul dito medio della mano sinistra si erge in equilibrio sulla punta un’asta d’oro.

Questa creatura, appartenente a un’umanità pre o post umana, regge la meridiana che «segna un tempo originario e ultramondano», come si legge nella scheda del Catalogo ragionato. Uno scheletro extraterrestre dotato di gnomone anziché di clessidra è il contraltare ai molti che, nei secoli, sono apparsi nelle iconografie legate al tempo e al suo implacabile fluire. Al contrario, nella famosa sala della Biennale del ’72, aveva fatto la sua comparsa un umanissimo scheletro, quasi una testimonianza pompeiana di uno degli abbagli dell’umanità: l’aver pensato che privilegiando la velocità si sarebbe potuto sconfiggere il tempo, portatore di morte. Lo testimoniano, beffardi, i pattini a rotelle di cui lo scheletro è ironicamente munito, oltre al cane che portava al guinzaglio.

Ma tornando agli anni Ottanta, sul pianeta De Dominicis danzano anche guerrieri, si elevano divinità vestite di foglia d’oro. Formidabile disegnatore, come lo ricorda lo stesso Mazzoli, De Dominicis porta in superficie, con la carezza della grafite su tavola, creature ibride e androgine, «giovani vecchi» (e viceversa) dai sorrisi leonardeschi, anch’esse, probabilmente, abitatrici di città dalle prospettive rovesciate, come impone questo ribaltamento del tempo, dell’azione e dell’essere: un mondo non speculare, ma piuttosto «in negativo», dove dominano il nero e l’oro. Viene in mente l’Eliogabalo di Artaud, che s’insedia, imperatore-sacerdote, entrando in Roma dando le spalle con il suo corteo alla città che è anche il centro del mondo.

Nel cannocchiale rovesciato di De Dominicis, anche il rito dell’intervista si ribalta: la domanda, nel numero di luglio-agosto 1991 di «Il Giornale dell’Arte» è lunga una pagina, la risposta si riduce a una riga. L’immane sproloquio esaltava le magnifiche sorti del mondo dell’arte e l’immaginario intervistatore, individuando nell’intervistato un artista «chiamatosi fuori» dallo spettacolo, al termine dell’estenuante paginone chiedeva: «Non teme di non passare alla storia»? «Purtroppo no».

Sacerdoti e vestali

Quando morì (con un immediato fiorire di leggende intorno alle circostanze) Mazzoli mise tutti in guardia dai «finti vedovi», temendo ciò che sarebbe potuto avvenire intorno alla disputa sull’autenticità delle opere. Pochissimi, tra i molti che sostengono di averlo conosciuto bene, gli erano davvero amici. Tra questi pochi, Laura Cherubini, una delle vestali del culto di De Dominicis, ha saputo esserne anche interprete critica lucida e profonda. La Cherubini, con Andrea Bellini, ha curato la retrospettiva itinerante dedicata a De Dominicis che, partita nel 2007 da Villa Arson a Nizza, ha toccato la Fondazione Merz di Torino e il P.S.1 di New York.

I rapporti tra lei e il critico d’arte e avvocato Tomassoni si sono un po’ raffreddati dopo la già citata uscita del Catalogo ragionato nel 2011. Due anni prima, lo stesso Tomassoni, allo scopo di tutelare l’opera dell’artista, aveva fondato con Duccio Trombadori e con le eredi dell’artista Gabriella Lazzarini e Paola Damiani, cui si aggiunsero successivamente Maurizio Calvesi, Alberto Boatto, Renato Barilli, Lucrezia De Domizio Durini, Francesco Villari e Vittorio Sgarbi, l’Associazione Gino De Dominicis. Poi cominciarono i problemi. Nel 2011 Paola Damiani diffidò Sgarbi dalla pubblicazione di circa sessanta opere di De Dominicis, provenienti dalla collezione di Luigi Koelliker e ritenute dei falsi, sul catalogo della mostra «Gino De Dominicis. Teoremi figurativi» presso la Ca’ d’Oro di Venezia.

Quell’episodio determinò la scissione tra l’Associazione Archivio De Dominicis e la Fondazione Archivio De Dominicis, quest’ultima presieduta all’epoca dallo stesso Vittorio Sgarbi, con Marta Massaioli quale vicepresidente. È recente, invece, l’assoluzione di Sgarbi perché «il fatto non costituisce reato» da parte della Procura di Roma. Il critico d’arte nel novembre 2018 era stato infatti accusato di avere certificato come autentici alcuni lavori riconducibili a De Dominicis. Associazione a delinquere, contraffazione di opere d’arte e ricettazione, le accuse mosse dalla Procura a 23 persone. È stato prosciolto anche Duccio Trombadori, mentre il giudice ha rinviato a giudizio altre 19 persone coinvolte nell’indagine. Sarà l’ultimo capitolo di una guerra tra due gruppi di «dedominicisiani»?

Di fatto, si legge nel sito internet dell’Archivio Gino De Dominicis di Foligno che questo e «la Commissione scientifica preposta al rilascio delle autentiche e all’archiviazione delle opere sono stati istituiti su mandato degli eredi di Gino De Dominicis. La Commissione scientifica è composta da Italo Tomassoni, Achille Bonito Oliva, Lia Rumma, Emilio Mazzoli, Giuliano Perezzani e Piero Tomassoni ed è presieduta da Paola De Dominicis. L’Archivio è l’unico ente pubblicamente riconosciuto e legalmente autorizzato dagli eredi dell’artista per la gestione dei diritti e del copyright dell’artista».

E il mercato? Il record in asta per un’opera di De Dominicis è di 492.500 euro, ottenuto nel 2020 dalla Sotheby’s di Milano in un’asta online e riguarda un’opera del 1992. Si consideri, a puro scopo comparativo, che il record del suo amico Kounellis è di circa due milioni di euro; Boetti raggiunge i 4,5 milioni di dollari. Penone, come s’è detto nato nello stesso anno di De Dominicis, vanta un record di 1,3 milioni di dollari; Schifano, per tornare in ambito romano, sfiora il milione di euro. Supera il milione di dollari un altro geniale e un po’ folle anconetano, Enzo Cucchi, nato due anni dopo il suo sulfureo concittadino.

Sono trascorsi 21 anni dalla notte in cui De Dominicis se n’è andato. Scrive Cornelia Lauf nel suo ricordo La roulette e la storia dell’arte, pubblicato nella menzionata raccolta di scritti curata da Gabriele Guercio: «Alcuni lavori sono stati comprati, venduti, conservati in soffocanti musei. Ma è stata un’attività di breve respiro (...). In Paesi vicini e lontani, i giovani che cercano di studiare l’arte del loro tempo s’imbattono casualmente in qualche accenno al nome dell’artista e rimangono sconcertati da alcuni strani scritti sulle riviste che illustrano il suo pensiero».

In altre parole, De Dominicis starebbe pagando così la sua intransigenza circa la riproduzione e la divulgazione delle sue opere; neanche troppo velatamente, la storica dell’arte sembra imputare l’impasse di cui soffrirebbero l’opera e la conoscenza di questo artista al controllo severissimo esercitato dall’Archivio fondato da Tomassoni. Di certo sono lontani i tempi in cui Pio Monti per acquistare «Mozzarella in carrozza» dovette a suo dire vendere un appartamento.

Il dandy eversore

Anche per queste ragioni, non tutte d’ordine squisitamente estetico, De Dominicis resta un caso aperto, un artista misterioso che aveva risolto i suoi problemi terreni con la morte dichiarandosi defunto (una «morte iniziatica», come la definisce Guercio), nel novembre 1969, data del manifesto funerario esposto all’Attico di Roma. A lui interessava la vita delle opere. Sapeva che per difendere le opere doveva metterle al riparo dalle insidie del sistema dell’arte e in tal senso è stato un precursore di un fenomeno oggi molto diffuso e attuale (da Hirst a Cattelan, per non citare Banksy), quello dell’artista che detiene il controllo sulle proprie opere e sulla loro destinazione.

Scrive Laura Cherubini: «Non ho mai assistito a una “contestazione” dell’attuale sistema dell’arte così radicale come la sua, ma senza provocazioni, senza ideologismi, dall’interno dell’opera e dei suoi fondamenti». Un artista atipico: tra i suoi pochi «parenti», Vettor Pisani per condivise passioni esoteriche; James Lee Byars, anch’egli ossessionato dall’immortalità, e, ora, in parte Trisha Donnelly, contestatrice delle sovrastrutture dell’arte e creatrice di oggetti magici e misteriosi, come il frammento scultoreo esposto alla Biennale di Venezia del 2013. Ma De Dominicis ha lasciato tracce evidenti in molti altri artisti italiani di generazioni successive: detto di Cattelan, il suo più noto epigono, Levini, Tirelli, Cuoghi, ma il suo gusto per la meraviglia e le mirabilia è tornato ad affacciarsi anche nelle opere di Gianni Caravaggio o di Alessandro Piangiamore.

Non sarebbe stato possibile scrivere questo articolo con lui in vita, a meno di non volersi autoinfliggere, una volta pubblicato, un mese di sue chilometriche telefonate (sempre dopo l’ora del tè) e lettere per puntualizzare, correggere, rettificare. Certo è che già da ora è forte in chi scrive il timore di udire esplodere, da un momento all’altro, la tremenda, tonante e satanica risata che nel 2010 rimbombava nelle sale del MaXXI. Era il sonoro di una sua opera del 1971. Era l’infernale e apocalittica risata di «D’IO».

I «PRIMATTORI» di Franco Fanelli

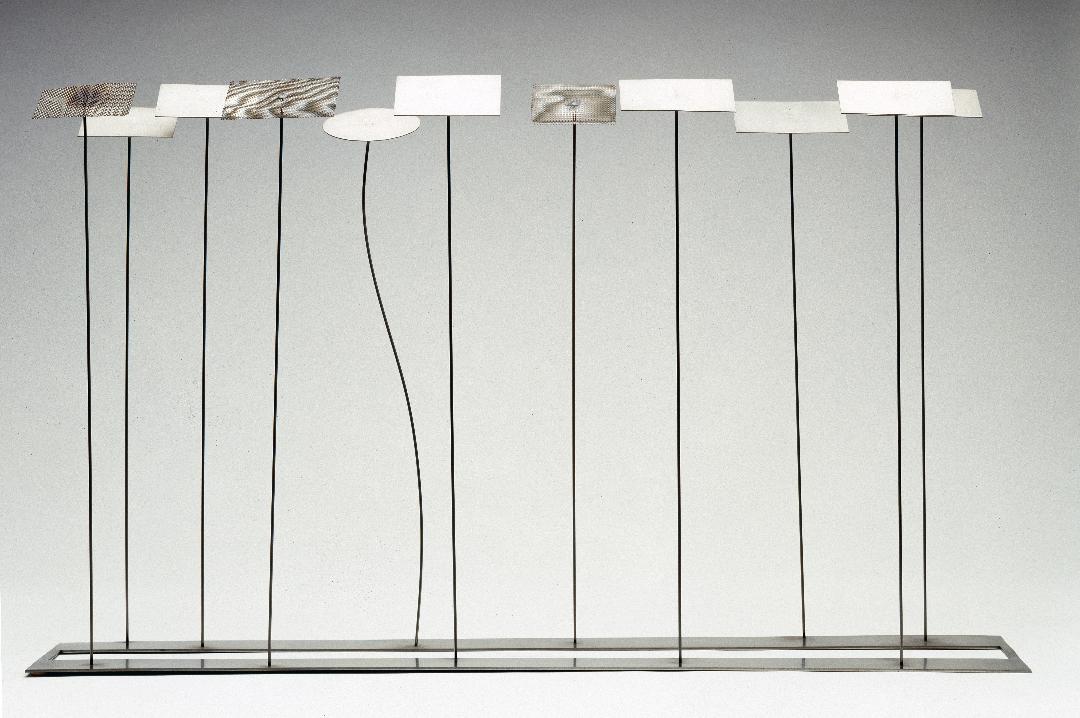

Gino De Dominicis, «Il tempo lo sbaglio lo spazio», 1969

Gino De Dominicis, «Senza titolo», 1985,

Altri articoli dell'autore

Il 25 ottobre di 100 anni fa nasceva l’uomo che tramutò la pittura in oggetto (e viceversa) e aprì le porte alla Pop art. Il suo impegno sociale, la sua multidisciplinarità, l’interattività e la trasversalità di alcune sue opere e la sua ricerca sul ruolo dell’immagine sono tra gli elementi che lo rendono particolarmente attuale

53 anni dopo la storica mostra alla Gam di Torino, lo stesso museo dedica all’artista originario di Rovereto una retrospettiva con oltre 150 opere

Sin dall’inizio l’artista britannica lavora su un unico soggetto: sé stessa, il suo corpo, i suoi desideri, il suo dolore. Eppure, l’ex (?) bad girl riesce a parlare a tutti, forse più di quanto non facciano molte ambiziose opere politicamente corrette esposte alle «etnobiennali» di oggi

Al Kunstmuseum, in sequenza, due mostre parallele raccontano l’eresia e la ribellione di due artiste torinesi agli antipodi (o quasi)