Verifica le date inserite: la data di inizio deve precedere quella di fine

Virtus Zallot

Leggi i suoi articoli«E dalla benda usciva sur una tempia una ciocchettina di neri capelli, cosa che dimostrava o dimenticanza o disprezzo della regola che prescriveva di tenerli sempre corti, da quando erano stati tagliati, nella cerimonia solenne del vestimento». Nella descrizione di Alessandro Manzoni, dal velo della Monaca di Monza sfuggiva dunque un ciuffetto. Anche da quello di Mahsa Amini, e le è costato la vita.

L’uso di velare i capelli femminili, che la Repubblica islamica dell’Iran impone con legge ispirata alla sharia, è antichissimo. L’Occidente cristiano lo rinnovò fondandolo sull’autorità di san Paolo, per il quale la donna doveva portare sul capo «un segno della sua dipendenza». Configurandosi pertanto come sigillo di appartenenza a un uomo, il velo era prescritto tanto alle maritate che alle monache, vincolate rispettivamente a uno sposo terreno e a uno celeste. Le giovani ne erano esonerate, le scostumate lo rifiutavano e secondo alcuni ordinamenti cittadini era proibito alle prostitute, per distinguerle dalle donne oneste. Fino al 1983 fu imposto in chiesa quale espressione di rispettosa sottomissione; per san Paolo (ancora lui), «ogni donna che prega o profetizza senza velo sul capo manca di riguardo al proprio capo».

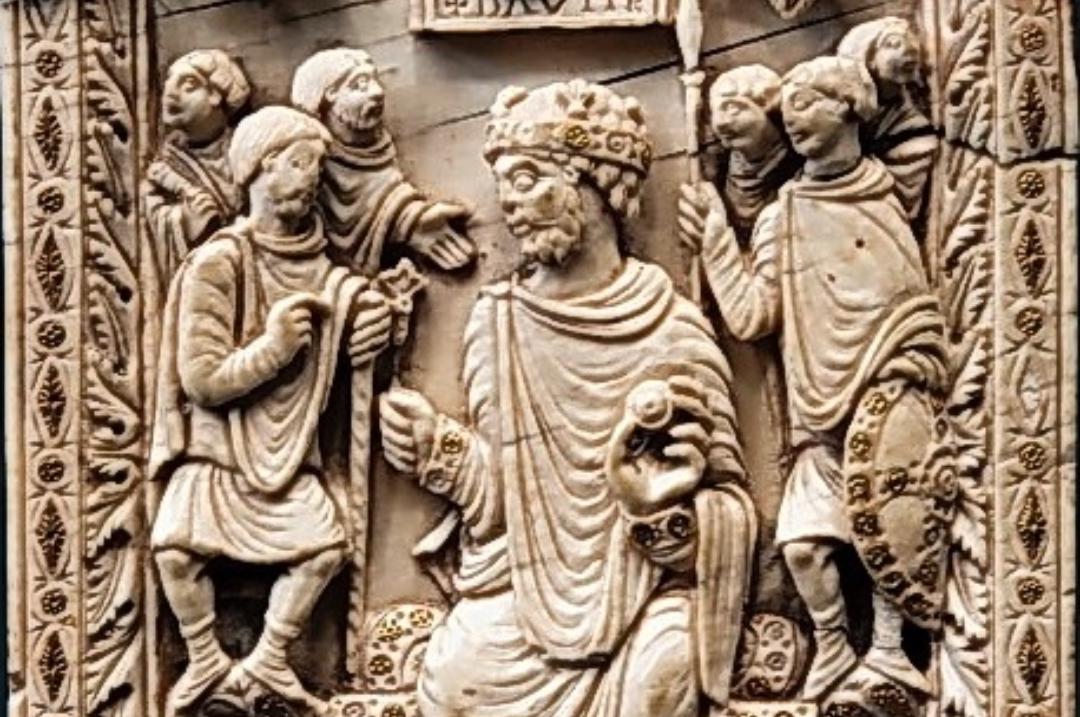

Tali pratiche trovavano ragione nella forza sensuale riconosciuta ai capelli, di cui narratori, poeti e artisti celebravano lunghezza, abbondanza, lucentezza e colore, nell’immaginario preferibilmente biondo. La loro esposizione andava dunque dosata per tutelare il pudore femminile e trattenere il desiderio degli uomini. Personificazione stessa di seduzione, le sirene li recavano non solo svelati ma sciolti: come quella dell’VIII-IX secolo scolpita sul pulpito in San Pietro a Gropina (Valdarno), certo ai nostri occhi più appariscente che affascinante.

L’uso del velo è ripetutamente documentato nell’arte medievale. In molte opere le donne lo recano in esterno ma non in ambito domestico, quando affacciate da finestre e balconi. Pure, il geloso marito minacciava l’intraprendente Donna di Bath (uno dei narratori dei Racconti di Canterbury di Geoffrey Chaucer), rammentandole l’antico romano che aveva abbandonato la moglie dopo averla colta alla finestra a capo scoperto. Narrando di Griselda, nel Decameron Boccaccio conferma la valenza «coniugale» di quello coperto. Nelle tavole conservate alla National Gallery di Londra che illustrano la novella, la donna compare a capelli svelati e sciolti da ragazza e sposa, velati e raccolti da maritata, privati del velo e di nuovo sciolti da ripudiata. Le dame recavano veli preziosi e sottili, talora drappeggiati e integrati all’acconciatura. Quello di Monna Lisa, nel ritratto di Leonardo, tanto è leggero da risultare invisibile.

Narra Salimbene di Adam che, quando nel 1279 il cardinale Malabranca impose il velo in chiesa a tutte, giovani comprese, le donne «a questa tribolazione trovarono rimedio, facendosi fare veli di bisso e seta intessuti d’oro e così erano più appariscenti di prima e attiravano gli occhi ancor di più». Dovendo lavorare, le donne umili usavano invece semplici fazzoletti o teli avvolti a turbante, più per comodità che per pudore o convinzione morale. Lo si nota nei «Mesi» di fine Trecento affrescati nella torre Aquila del Castello del Buonconsiglio di Trento, dove solo le elegantissime e oziose dame esibiscono chiome ornate da delicate ghirlande o copricapi ingombranti. Negli «Effetti del Buongoverno» di Ambrogio Lorenzetti (1338-39), nella Sala dei Nove del Palazzo Pubblico di Siena, hanno il fazzoletto da testa sia le contadine che la donna impiegata come manovale nella costruzione di una torre.

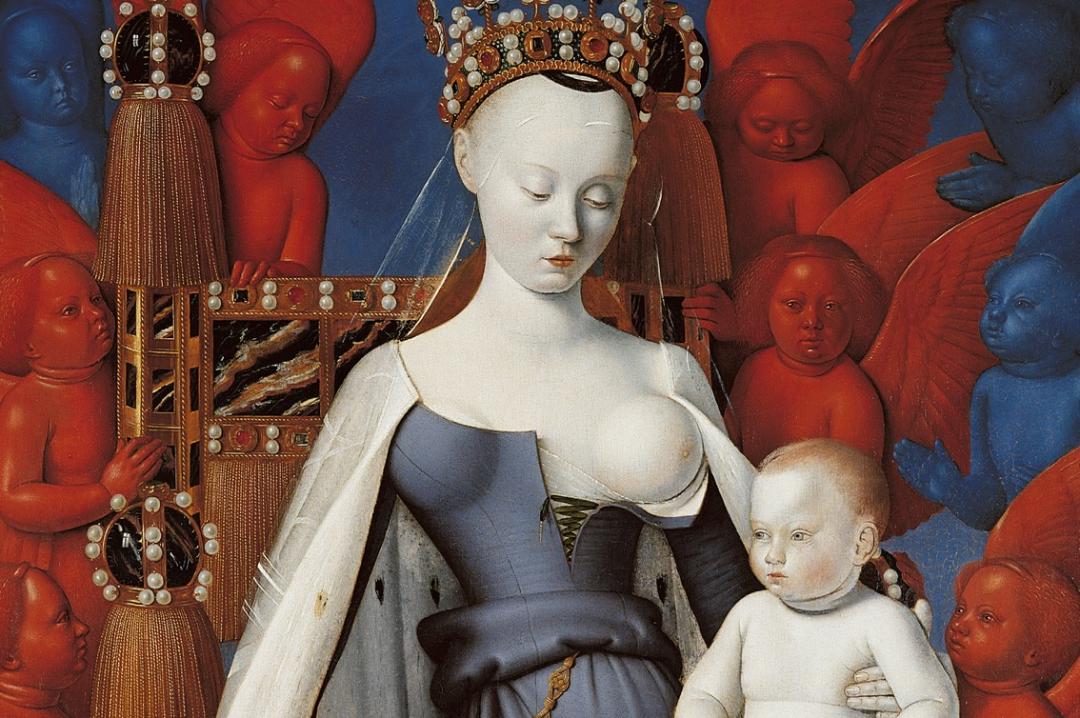

Poiché concessi alle non maritate ed esibiti dalle scostumate, i capelli svelati e sciolti erano attributo iconografico sia delle sante vergini e della Vergine (negli episodi che ne celebrano l’integrità fisica nonostante la maternità) sia delle peccatrici, in un cortocircuito semantico ricorrente nella simbologia medievale. Per questo sono recati tanto da molte Madonne Annunciate che da Salomè, quando seduce e danza per Erode. Eccezionalmente, Maria Maddalena li conserva anche dopo la conversione e in Paradiso: memoria visiva di un passato dissoluto che pure non le ha precluso la salvezza. Un’immagine di speranza per noi tutte...

Maria Maddalena è l’unica santa con i capelli svelati e sciolti nel «Paradiso» (fine XV secolo) di Giovan Pietro da Cemmo (particolare), Esine, Santa Maria Annunciata

«Storie di Griselda» (fine XV secolo) del Maestro delle Storie di Griselda, Londra, National Gallery.

Sirena (VIII/IX secolo), Gropina, San Pietro, pulpito

Altri articoli dell'autore

Nel volume di Millozzi sono raccolte le recenti fotografie degli affreschi giotteschi realizzate con tecnologie d’avanguardia per una fruizione privilegiata anche su carta. Purtroppo l’apparato testuale non ne sfrutta le potenzialità

In un volume Einaudi Marco Collareta analizza operatori, funzionamento e tipologie della produzione artistica dell’epoca

Seppur con seni improbabili o astratti, la Vergine allatta e il latte, fornito direttamente dallo Spirito Santo, nutre corpo e spirito

Mani bruciate o rattrappite delle troppo curiose donne che assistevano la partoriente: gli insondabili misteri di una nascita verginale