Verifica le date inserite: la data di inizio deve precedere quella di fine

Franco Fanelli

Leggi i suoi articoli«In passato mi sarei arrabbiata per un fatto del genere, oggi invece provo compassione. La cosa più difficile è perdonare ma bisogna riuscire a farlo, come dice il Dalai Lama»: così Marina Abramovic, nel 2018, commentò a caldo un’aggressione subita a Firenze, davanti a Palazzo Strozzi, dov’era in corso una sua retrospettiva. Anche Silvio Berlusconi, nove anni prima, aveva perdonato Massimo Tartaglia, che a Milano, al termine di un comizio dell’allora premier, lo aveva colpito al viso con una riproduzione in miniatura del Duomo.

La differenza tra i due fatti è che Berlusconi spedì comunque in tribunale il suo aggressore; Marina Abramovic non commise l’errore di denunciare il sedicente artista ceco protagonista dell’estemporaneo happening, giacché un prosaico atto giudiziario avrebbe intaccato l’aura sciamanica di santa panteista e guaritrice alla quale ha da tempo affidato la sua immagine e la sua tarda maturità artistica. Tuttavia non bastarono il sangue versato e il viso gonfio di Berlusconi per scoraggiare i sospetti di una messa in scena a uso delle telecamere.

Chi invece ha una sia pur minima conoscenza del modus operandi dell’artista montenegrina oggi settantacinquenne non ha mai avuto dubbi sull’autenticità dell’aggressione di Firenze. Nonostante sia lecito supporre che il senso del ridicolo di cui è dotata la sacerdotessa buddhista dei Balcani sia quasi inesistente, la modalità dell’attentato fiorentino, il suo non più ieratico volto per pochi secondi incorniciato nella tela dipinta sfondatale sulla testa (roba da rissa in un film con Bud Spencer) era quanto di più indesiderabile (proprio perché irresistibilmente comico) potesse accaderle.

E sì, deve esserle costato un bello sforzo non reagire in maniera scomposta a quella situazione, nella quale da performer veniva trasformata in performata. Non vi è, in effetti, traccia di ironia (figuriamoci di comicità) nella cospicua produzione di colei che si è attribuita il titolo di «nonna della Performance art». C’è invece una feroce determinazione, unita a un buon livello di sopportazione del dolore, oltre a un’intatta, quella sì, resistenza fisica, su cui ha basato tanti suoi lavori.

Arte slava, roulette russa

I tempi eroici delle foto sfocate e dei video mossi che documentavano l’epoca d’oro della performance sono da tempo tramontati. E remoti, sepolti nella Belgrado di Tito, sono gli esordi negli spazi underground dell’allora capitale iugoslava e oggi serba, quando Marina alternava la pittura all’arte agita, una pratica che, in virtù del suo potenziale eversivo e clandestino, ha una sua estesa fioritura nei Paesi dell’Est sotto i regimi comunisti.

La bella e poco agiografica biografia di James Westcott (pubblicata in Italia da Johan & Levi nel 2011), riporta Marina nella sua famiglia, tra genitori copertisi di gloria durante la seconda guerra mondiale contro le armate di Hitler, e ampiamente beneficiati dal nuovo regime. Ci racconta degli studi all’Accademia di Belle Arti, di un padre che le regala, adolescente, la prima pistola e di una madre tirannica con manie igieniste. È in un ambiente comunque protetto (anche dalla relativa tolleranza del regime di Tito rispetto ai «diversamente allineati») che all’alba degli anni Settanta lo Studentski Kulturni Centar di Belgrado (Skc) accoglie i turbamenti dei giovani artisti iugoslavi.

Quando Marina propone alla Dom Omladine (Centro giovani) di Belgrado la sua prima performance potenzialmente (se non letalmente) autolesionista, è il 1970: vestita con gli abiti convenzionali impostigli dalla madre, si sarebbe puntata una pistola alla testa secondo le ben note modalità della roulette russa. L’organizzazione respinse il progetto e l’aspirante performer optò per una meno rischiosa mostra di pittura. Il fatto è che in quel periodo le performance erano diventate una specie di gara a chi si procurasse più dolore o mettesse maggiormente a rischio la propria incolumità fisica.

L’allora ventiquattrenne Abramovic non poteva sapere che, qualunque fosse stato l’esito della roulette russa, avrebbe potuto anticipare di un anno l’azione che rese celebre il suo collega e coetaneo statunitense Chris Burden, che il 19 novembre del 1971 alle 19 e 45, in una sala della galleria F-Space di Santa Ana in California, si fece sparare addosso con un fucile. L’imperizia (o la paura) dello sparatore gli procurò solo una ferita al braccio sinistro.

Il pubblico? È colpevole

Ma prima del gruppo di giovani performer di Belgrado tra i quali si muoveva la Abramovic, prima di Burden, negli anni Sessanta i più cruenti esponenti dell’Azionismo viennese avevano alzato l’asticella del dolore, del masochismo, dell’umiliazione dei propri e altrui corpi. Sangue, bende, lamette da barba, corde, liquidi organici e varie deiezioni, chiodi, erano già diventati materiali artistici per spaventose esibizioni.

La Body art diventa il codice più estremo per perpetuare nel ’900 una figura affacciatasi nell’arte, nel teatro e nella letteratura della seconda metà dell’Ottocento: l’artista come portatore del disagio, dell’alienazione, della crisi dell’individuo, dei turbamenti interiori, dell’emarginazione, delle discriminazioni di genere, dei mostruosi effetti collaterali della rivoluzione industriale e poi delle guerre, della repressione, del capitalismo ecc.

Alla componente romantica delle pratiche performative nell’arte del XX secolo non sfuggiranno neanche le serate futuriste e Dada; e quell’ingrediente permarrà anche nel secondo dopoguerra, passando dall’Action painting all’arte «agita». L’elemento nuovo, se vogliamo, sarà il coinvolgimento del pubblico, giacché il ruolo di spettatore di fronte a una Gina Pane che si fa del male, di Shigeko Kubota che dipinge con un pennello inserito nella vagina o di Vito Acconci che si masturba alla Sonnabend Gallery di New York si complica assai.

Lo spettatore può essere un voyeur, un non sempre incolpevole testimone, un partecipante all’azione, il complice di un’azione proibita. La provocazione del senso di colpa nell’animo dello spettatore-testimone sarà in effetti uno degli obiettivi dei body artisti.

(Gina) Pane et circenses

E la giovane Marina Abramovic ci dà dentro. Anche se, a ripensarci oggi, specialmente dopo che il cinema balcanico ci ha fatto conoscere anche un lato meno retorico di un’epoca e di un territorio complicato, dopo che, negli anni Novanta, i «Bulgari» interpretati da Aldo, Giovanni e Giacomo hanno fatto la loro apparizione a «Mai dire gol», dopo i fasti della Kocani Orkestar che ritma «La contrada chiavicone» ai concerti di Vinicio Capossela, è un po’ difficile non inquadrare certe ormai leggendarie imprese di Marina Abramovic in un’atmosfera vagamente circense.

Signore e signori, la giovane donna si esibirà davanti a voi in una tipica sfida slava, conficcando ripetutamente e sempre più velocemente dieci affilatissimi coltelli negli spazi tra le dita della sua mano aperta poggiata su un tavolo! («Rythm 10», 1973, l’opera con la quale partecipò a «Contemporanea», la mostra curata da Achille Bonito Oliva nei garage sotterranei di Villa Borghese).

Amici del brivido, non mancate la nuova sfida di Marina Abramovic, la stella del Balcani, che nuda, inginocchiata a terra, si posizionerà davanti a un gigantesco ventilatore industriale con lo scopo di incamerare più aria possibile nei polmoni, fino al collasso! (da Luciano Inga Pin, a Milano, nel 1974).

Ed ecco a voi un nuovo, pericolosissimo numero di Marina Abramovic, la regina di Belgrado: si taglierà capelli e unghie di mani e piedi e li getterà nelle alte fiamme che formano a terra il perimetro di una grande stella e poi, saltando le lingue di fuoco, si sdraierà all’interno dell’astro, simbolo della rivoluzione nel nostro amato Paese! («Rythm 5», 1974, Studentski Kulturni Centar, Belgrado; solo l’intervento di alcuni fra i presenti salvò l’artista dall’asfissia per mancanza di ossigeno).

Il ridicolo postumo è uno dei rischi di un mestiere del genere. Postumo perché all’epoca l’arte contemporanea e le sue pratiche restavano una nicchia frequentata da pochi adepti. Il regista Paolo Sorrentino, con la parodia della performer che (con un trucco da avanspettacolo) si scaglia, nuda e in corsa, contro le scabre arcate romane nella Valle degli Acquedotti, sarebbe arrivato nelle sale cinematografiche solo quando la sovraesposizione avrebbe reso Marina Abramovic (per chi non la ama) appena meno insopportabile dell’enfasi con la quale i media decantano l’aura e le vibrazioni che emanano la sua presenza e i suoi oggetti.

Ulay, amore e guai

Ci sono due date importanti nel percorso della Abramovic. La prima è il 1975. A quell’epoca, dopo l’incontro con il gallerista scozzese Richard De Marco, aveva cominciato la sua lunga carriera internazionale partecipando al Festival di Edimburgo (dove conobbe Joseph Beuys) e poi spostandosi, con alterne fortune, a Londra e a Colonia, incontrandovi, tra gli altri, Rebecca Horn, con la quale avrebbe intrecciato una profonda amicizia.

All’inizio del 1975 è a Napoli, ospite di Peppe Morra, nella cui galleria presenta «Rhytm 0». Per sei ore mise a disposizione del pubblico settantadue oggetti sparsi su un tavolo: tra gli altri, un ago, un flauto, del miele (Beuys aveva lasciato il segno), una sega, una spazzola, un martello, una macchina fotografica Polaroid, una rosa e una pistola con un proiettile. I presenti erano invitati a utilizzare su di lei, che non avrebbe reagito, uno qualsiasi degli oggetti. Dopo tre ore qualcuno prese l’iniziativa; seguirono vari atti, non esclusa qualche timida molestia sessuale, e un tizio particolarmente intraprendente le puntò la pistola al collo.

Solo nella tarda maturità, però, l’interazione con il pubblico sarebbe diventata parte fondamentale delle sue opere: sarà allora il momento in cui il suo non sarà più l’«artist body» ma il «public body». Ma un’altra data chiave, e una lunga vicenda in cui s’intrecciarono arte, amore e inevitabili stracci volati alla fine della storia, separa quel 1975 e il culmine della fase «public body», quello che coincide con l’azione «The Artist is Present», svoltasi al MoMA di New York nel 2010. Qui, per 736 ore durante le quali l’artista, seduta a un tavolino, avrebbe incontrato in silenzio, fissandole negli occhi, circa 1.700 persone sedute dall’altro lato del tavolo, con il divieto assoluto di toccare la performer.

Tra le persone che si sedettero davanti a lei apparve un uomo non più giovane, incerto se sorridere o se restare impassibile per non rovinare tutto. Quella scena ha fatto il giro del web, perché l’uomo era Uwe Laysiepen, in arte Ulay. Su youtube si vedono Marina prima sorpresa, poi commossa fino alle lacrime di rito, lui un po’ più controllato ma ben felice di poter stringere le mani che gli porge la sua antica compagna.

È il 1976 quando i due s’incontrano ad Amsterdam; il fatto che entrambi fossero nati il 30 novembre (Ulay nel 1943) fu una delle coincidenze che alimentarono il coup de foudre; determinante fu altresì l’attrazione per quell’artista tedesco un po’ cazzaro, che però si presentava come un androgino, il volto e i capelli metà rasati e metà no.

La storia è nota, come i reciproci tradimenti che nel 1988 posero fine a un sodalizio nel quale a Ulay era inevitabilmente toccata la parte di comprimario, non foss’altro perché in performance imperniate sulla resistenza fisica lui era in genere quello che cedeva per primo. Il furgone sul quale i due vissero come nomadi per anni, il viaggio iniziatico in Australia a nutrirsi di larve d’insetto con gli aborigeni, la gravidanza interrotta perché lei non voleva nulla e nessuno che potesse contrastare la sua consacrazione totale all’arte, sono fra le tappe di uno dei più celebri rapporti di coppia della storia dell’arte.

A Palazzo Strozzi, nella menzionata retrospettiva del 2018-19 (180mila visitatori) è stata riproposta, affidandola a due giovani performer, la loro più popolare azione, «Imponderabilia» del 1977, quella in cui i due, alla Galleria comunale d’Arte moderna di Bologna, in occasione della Settimana Internazionale della Performance, si posero nudi, uno di fronte all’altro, nello stretto accesso al museo: chi, dotato di una corporatura appena normale, vi entrava, doveva sfiorare o strusciare sui corpi, libero però di scegliere a chi dei due dare le spalle. A vederne la replica fiorentina, priva della patina di quarant’anni di storia, si è capito quanto avrebbe fatto bene Marina Abramovic a mantenersi fedele al suo proposito di non ripetere o far ripetere le performance.

Di «The Lovers: the Great Wall Walk», titolo piuttosto inadatto vista l’ormai avvenuta rottura del rapporto sentimentale, restano invece qualche immagine e un film della Bbc. Era il 1988 quando Marina e Ulay partirono a piedi dalle due estremità della Grande Muraglia cinese per incontrarsi dopo tre mesi e dirsi addio. Land art, arte relazionale (numerosi gli incontri durante il viaggio), walking art, religione, politica e ancora molta, molta resistenza furono gli ingredienti di quel percorso un po’ à la Christo, dopo il quale iniziò la terza parte della vita artistica e sentimentale di Marina Abramovic.

Ayurveda e Givenchy

Mentre tra i due cominciavano a divampare le prime liti sulla gestione e sulla proprietà dell’archivio (una vicenda poi conclusasi con un risarcimento di 250mila dollari versati da lei a lui), la non più giovanissima artista assisteva alla fine dell’epoca delle neoavanguardie e alla stagione dei ritorni: alla pittura, alla scultura, al piacere, alla ricchezza e all’alba del mondo dell’arte come star system, sull’onda di un mercato e di un pubblico in crescita sotto la spinta della globalizzazione.

Arrivò comunque con un certo ritardo al suo personale «ritorno all’ordine». Quando si recò in Brasile per reperire i cristalli e i minerali «energetici», o magici che dir si voglia, utili per le sue sculture-oggetto, forte di un accordo con il gallerista parigino Enrico Navarra, registrò infatti il sostanziale insuccesso di quelli che lei definiva un po’ ipocritamente «oggetti transitori». Vent’anni prima inveiva contro l’arte come produzione di opere stabili, ma evidentemente per arrivare al momento in cui sculture, dipinti e installazioni sarebbero scomparsi occorreva quella tappa intermedia, transitoria appunto.

Più redditizia del mercato tradizionale si sarebbe rivelata un’altra clamorosa smentita ai nobili principi che nelle sue intenzioni dovrebbero guidare la vita di un artista: «Un artista non dovrebbe fare di sé stesso un idolo», dichiara nel suo Manifesto. Concetto ribadito in un’intervista con Hans Ulrich Obrist nel 1998: «L’ego è diventato quasi un oggetto per il pubblico [...]. Si va a una mostra e si cercano i nomi. L’opera è ciò che dovrebbe sorprenderti, darti energia. Il nome viene dopo. Il nome [...] è diventato l’ennesimo ostacolo, è diventato un altro oggetto [...]. Bisogna che l’ego sparisca dall’opera, altrimenti questa non comunica».

Certo che è difficile mantenersi coerenti con questi propositi quando il fiato creativo comincia a farsi corto e ciò che ti consente di vivere in una confortevole residenza newyorkese è la tua leggenda, la tua immagine di Frida Kahlo al contrario ma egualmente mitizzata, il magnetismo e l’«energia» che la tua presenza irradia per gli adepti della tua religione fatta di medicina ayurvedica e Givenchy.

Angela Vettese e altri storici dell’arte hanno notato che solo negli ultimi vent’anni l’artista montenegrina è diventata una presenza fissa e importante nella manualistica e nella saggistica. Guarda caso, diciamo noi, in coincidenza con la prepotente emersione della popolarità mediatica dell’arte contemporanea e, in parte, con la riscoperta della performance, in momenti di crisi come quelli che recentemente ha attraversato il mercato dell’arte. Ora che la storiografia artistica non la snobba più, lei ha dato precise disposizioni per il suo funerale, che culminerà con l’autodivinizzazione tramite la consumazione della teofagia attraverso la distribuzione ai convenuti di frammenti di una torta di marzapane che riprodurrà il corpo della dea temporaneamente defunta.

In attesa della morte e della resurrezione, ha anche attraversato, negli ultimi dieci anni, una fase da curatrice: non nel senso espositivo del temine, ma in quello pseudoterapeutico, quando nel 2010 al Pac di Milano ha sottoposto al «The Abramovic Method» i visitatori-pazienti invitati a fruire dei benefici derivanti dal contatto fisico con quarzi e magneti. È vero, per una volta almeno, lei (che ha all’attivo anche qualche imbarazzante esperienza teatrale) non è stata al centro della scena, lasciando agire i suoi assistenti. A noi scettici e filistei quell’esperienza, per una di quelle imprevedibili associazioni di pensiero, ha ricordato Alberto Sordi che da medico della mutua finisce la sua carriera come venerato e assenteista direttore di una costosissima clinica privata.

La donna è mobile, l’icona no

Ma al di là dei peccati veniali e venali, resta il paradosso di una donna autocertificatasi come grande interprete dell’arte transitoria per antonomasia rivelatasi, alla fine della fiera, un’abilissima produttrice di immagini ad alta definizione mediatica, in maniera che la transitorietà dell’atto performativo trovasse un suo commercialmente e mediaticamente indispensabile momento di stasi.

Già in passato, soprattutto durante la coproduzione con Ulay (scomparso nel 2020) l’immobilità fisica, portata ai limiti della resistenza, era il fulcro di opere spesso articolate sul tema della specularità; ecco il bacio soffocante di «Breathing In/Breathing Out» (1977); i capelli dei due, entrambi seduti e di spalle, intrecciati sulle rispettive nuche in «Relation in Time» (1977); la tensione della corda di un arco con freccia incoccata e puntata al cuore di lei in «Rest Energy» (1980); o il tango in souplesse di «Similar Illusion» (1981).

Ma dopo la separazione da Ulay le performance della Abramovic come solista sembrano chiaramente congegnate in modo da pervenire, a un dato punto, a ciò che contraddice il significato stesso dell’hic et nunc su cui si è sempre tradizionalmente basato il radicalismo di un’arte che di sé non lascia se non il residuo raffreddato della documentazione.

Per ottenere il suo obiettivo, sostanzialmente antiperformativo, la Abramovic ha anche contraddetto sé stessa, replicando alcune sue celebri azioni. Nel 2005, quindi trent’anni dopo la prima esecuzione, ha mostrato al mondo e ai fotografi gli eccellenti e duraturi esiti di un intervento di chirurgia estetica mammaria riproponendo al MoMA di New York la celebre «Thomas Lips», culminante nell’autoincisione sul ventre, mediante rasoio, di un pentacolo.

Ma già il video «The Hero», in cui appare come una Giovanna d’Arco balcanica in sella a un cavallo bianco, brandendo un’eloquente bandiera bianca (nel 2001, l’anno di morte di suo padre), sembra fatto apposta per la copertina di un’eventuale monografia. Ancora del 2005 è il magrittiano autoritratto, con i lunghi capelli che le coprono interamente il volto, che la mostra a petto nudo mentre regge tra le mani un teschio di plastica. L’opera fa parte di «Balkan Erotic Epic», una megaproduzione presentata nel 2006 all’Hangar Bicocca di Milano, una spettacolare messa in scena di un ciclo ispirato ai riti di fertilità praticati dalle antiche popolazioni slave per propiziarsi le divinità ctonie dei raccolti (il risultato complessivo stava a metà strada tra Vanessa Beecroft, Pipilotti Rist e Matthew Barney).

E che dire dei cinque pitoni che in «Dragon Heart» (1992), strisciandole intorno al capo, la tramutano in un’imperturbabile e pietrificata Gorgone? La danza macabra con lo scheletro umano ossessivamente strigliato nel tentativo di un’impossibile pulizia (retaggio materno, s’è visto), l’iterata scarnificazione di una montagna di ossa bovine nei tre giorni di inaugurazione della Biennale di Venezia del 1997, quando ottenne il Leone d’oro, e prima ancora il tableau vivant molto alla Bill Viola in cui inscena, nel 1983, la Pietà michelangiolesca tenendo sulle ginocchia l’esanime Ulay, sono soltanto alcuni esempi di quello che, a ben vedere, è uno certo talento pittorico. Di sicuro è un clamoroso tradimento: nulla più della fissità dell’icona è antitetico rispetto all’azione.

Marina Callas

Il salto nelle nuove tecnologie e il flirt con le forme più aggiornate di Web art non sono che l’ultimo (per ora) tradimento dell’azione a favore dell’immagine: dopo l’autoritratto in ologramma presentato alle Sperpentine Galleries, il suo nuovo progetto è stato realizzato sfruttando WePresent, una delle piattaforme di WeTransfer, attraverso la quale propaga il pop up «Traces», mostra ambientata in cinque sale nell’Old Truman Brewery a Shoreditch, un quartiere di Londra.

È, nella sostanza, un’autocelebrazione sintetizzata in cinque oggetti che lei reputa importanti per la sua vita privata e professionale degli ultimi cinquant’anni: un disinvolto passaggio dalla vitalità dell’azione alla natura morta. A proposito di morte, in «Seven Deaths», «esperienza cinematografica immersiva» offerta sino al 30 ottobre alla Lisson Gallery, la Abramovic si reincarna in Maria Callas. E chissà che cosa ci riserverà per il 2023, quando la capitale britannica ospiterà, alla Royal Academy, una sua nuova retrospettiva.

A Lea Vergine, che pure ha studiato e sostenuto con passione l’arte delle donne, qualcosa di Marina Abramovic non quadrava. Non era tanto il suo opportunismo a lasciarla perplessa (lei che si ricorda di essere balcanica solo quando la sua terra sconvolta dalla guerra etnica è in prima pagina nei tg, e allora produce la terrificante scarnificazione di «Balcan Baroque» per la Biennale; lei che si getta, tra le prime, nell’abbraccio arte-moda; lei che cavalca l’onda della New Age nei tempi più opportuni).

C’era dell’altro: «Un’artista di seconda mano», giunse a definirla Lea Vergine. Un’artista che avrebbe sfruttato il tramonto e la scomparsa dei pionieri della performance per affermare sé stessa. Un’epigona? Un sequel? O qualcosa di diverso ancora, per cui le ultime «azioni» di Marina Abramovic stanno alla genuinità della Performance art come l’hollywoodiano e barocco «Dracula» di Francis Ford Coppola sta al «Nosferatu» di Murnau?

Sia come sia, Marina Abramovic ha sì sfruttato, ma ha anche retto al tramonto della performance dura e pura e ha saputo attendere il momento in cui il pubblico e il mercato, un mondo pervaso da misticismo e spiritualità sovente d’accatto, hanno avuto assoluta necessità di un’artista martire, redentrice e guaritrice. E che ora, con l’ineffabile opportunismo di sempre, naviga in rete esaltando le potenzialità del digitale non come formidabile veicolo di diffusione della propria produzione, ma in quanto medium capace di conferire l’agognata immaterialità all’opera d’arte.

Ci sono voluti cinquant’anni e allora occorrerà pure riconoscerlo: come nelle sue più estreme performance, anche nella gestione di sé stessa e delle sue contraddizioni Marina Abramovic, stella dei salti mortali nel circo dell’arte, ha rivelato una prodigiosa resistenza.

I «PRIMATTORI» di Franco Fanelli

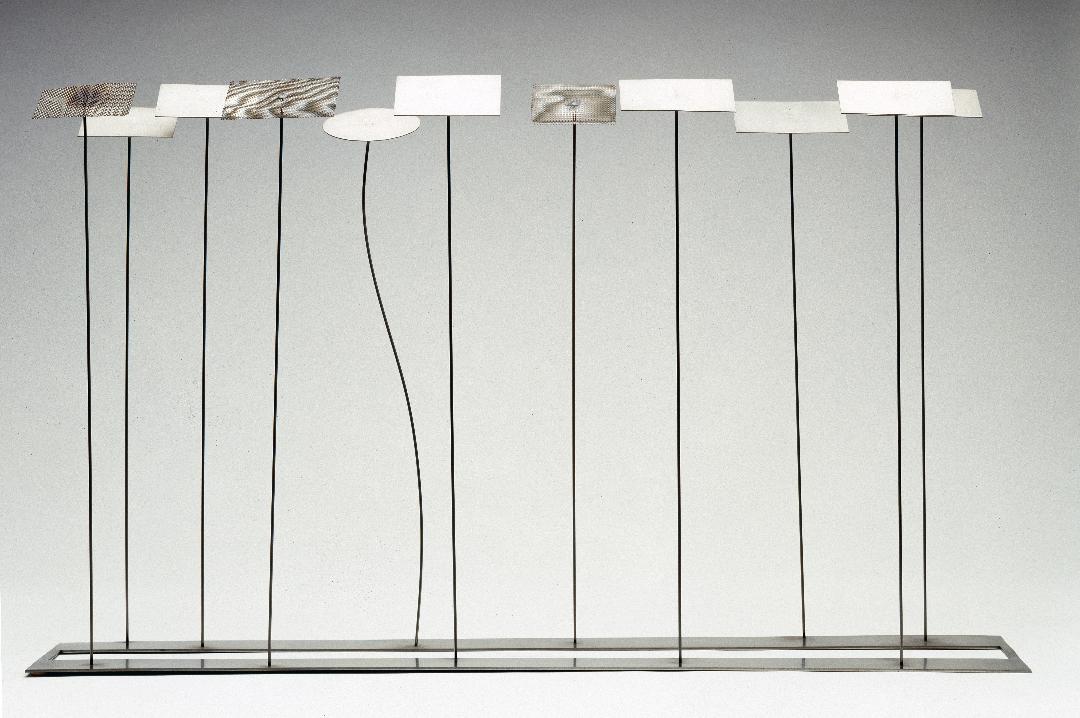

Marina Abramovic e Ulay, «Imponderabilia», 1977-1999 © Cortesia di Marina Abramovic Archives / Adagp, Paris, 2021

Marina Abramovic e Ulay, «Nightsea Crossing, sitting au Mac Lyon», 1986

Marina Abramovic e Ulay, «Relation in Time», 1977-1999 © Cortesia di Marina Abramovic Archives / Adagp, Paris, 2021

Marina Abramovic e Ulay, «The Great Wall walk», 1988 © Cortesia di Marina Abramovic Archives / Adagp, Paris, 2021

Marina Abramovic, «Balcan Baroque», 1997-03 © Cortesia di Marina Abramovic Archives / Adagp, Paris, 2021

La performance «Thomas Lips» riproposta al Guggenheim Museum di New York nel 2005 in occasione della mostra «Seven Easy Pieces». Foto Steven P. Harris

Altri articoli dell'autore

Il 25 ottobre di 100 anni fa nasceva l’uomo che tramutò la pittura in oggetto (e viceversa) e aprì le porte alla Pop art. Il suo impegno sociale, la sua multidisciplinarità, l’interattività e la trasversalità di alcune sue opere e la sua ricerca sul ruolo dell’immagine sono tra gli elementi che lo rendono particolarmente attuale

53 anni dopo la storica mostra alla Gam di Torino, lo stesso museo dedica all’artista originario di Rovereto una retrospettiva con oltre 150 opere

Sin dall’inizio l’artista britannica lavora su un unico soggetto: sé stessa, il suo corpo, i suoi desideri, il suo dolore. Eppure, l’ex (?) bad girl riesce a parlare a tutti, forse più di quanto non facciano molte ambiziose opere politicamente corrette esposte alle «etnobiennali» di oggi

Al Kunstmuseum, in sequenza, due mostre parallele raccontano l’eresia e la ribellione di due artiste torinesi agli antipodi (o quasi)