Verifica le date inserite: la data di inizio deve precedere quella di fine

Franco Fanelli

Leggi i suoi articoliSul tavolo ci sono tre carte da gioco rovesciate. Il verso reca, intrecciate in un infinito arabesco, le lettere A B O, l’acronimo di un critico d’arte che vanta alcuni record, non ultimo dei quali i canonici fiumi d’inchiostro o di toner o di bit digitali a lui dedicati o da lui stesso versati. Non ricordiamo molti altri suoi colleghi cui sia stata dedicata una mostra, come «A.B.O. THEATRON. L’arte o la vita» che al Castello di Rivoli ne celebra dal 25 giugno 2021 al 9 gennaio 2022 con due anni di ritardo (l’emergenza sanitaria non fa sconti) gli 80 anni.

L’ha preceduta, nel 2001, quella curata da Angelo Capasso a San Benedetto del Tronto, nel Palazzo Bice Piacentini, intitolata «A.B.O. Le arti della critica», corredata da un bel libro-catalogo edito da Skira. ABO è una sorta di archetipo vivente, un cromosoma, un modo di essere. Gli ABOliviani quando non lo amano almeno simpatizzano per lui; gli ABOlizionisti sono più radicali e vorrebbero che quel modello di critico venisse «proibito». Per cercare di spiegare il perché, e per capire da dove cominciare, tanto vale affidarsi alla sorte, sapendo che sul recto di ciascuna delle tre carte troveremo una delle tre maschere (fra le molte) con le quali è apparso in mezzo secolo di frequentazione da protagonista assoluto del palcoscenico dell’arte contemporanea.

Nel 1986, analizzandone la scrittura (senza sapere a chi appartenesse), la grafologa e scrittrice Chicca Morone ne trasse per «Vernissage», il magazine fotografico di «Il Giornale dell’Arte», un profilo che ci aiuta a inquadrare con chi abbiamo a che fare: «Personalità decisamente complessa per molti aspetti, ma apparentemente chiara, aggressiva, assolutamente non disposta al silenzio. (...) Estroso ed esuberante a volte può mancare di diplomazia: possiede cioè caratteristiche pronunciate di aggressività verbale e mentale nonché una lieve tendenza al compiacimento delle proprie idee. Una sorta di egocentrismo e l’esigenza di improntare l’ambiente circostante con atteggiamenti plateali, può, a volte, offuscare l’obiettività (…) Personaggio tutto sommato libero, ironico, pungente e forse eccessivamente spavaldo nel manifestare le proprie intenzioni quando l’ambiente circostante viene giudicato idoneo a recepire il proprio pensiero».

Il Joker contro Celant

Ma è tempo di scoprire una delle tre carte. E la prima è il Joker, il folle antagonista di Batman, nelle cui livide fattezze ABO appare in un cortometraggio ideato dall’artista Adrian Tranquilli e diretto da Alba Clemente (figlia del pittore Francesco), trasposizione filmica di una graphic-novel proiettata nel 2009. «Ambizioso, eccentrico, carismatico, estremamente brillante, astuto, pittoresco, vanitoso, egocentrico, intrattabile, loquace e imprevedibile», leggiamo sulla scheda dedicata da Wikipedia al personaggio interpretato al cinema da Jack Nicholson e da Joaquin Phoenix, e che dal 1940 oppone la sua perenne e agghiacciante risata, il suo psichedelico costume all’introspezione (anche un po’ complessata) del nero e malinconico Batman, persino grigio tanto è retto e pio.

Il total black è il non colore ufficiale scelto da molti artisti cresciuti nel culto tutt’altro che laico, bensì iconofobo e fondamentalista, del concettualismo e dei suoi derivati. Germano Celant lo indossava con frequenza e naturalezza. Ma Celant, nei comics dell’arte contemporanea, sta ad ABO come Batman sta al Joker. Il primo è la prevedibilità del bene come progetto. Il secondo è il caos come strategia destabilizzante di ogni categoria e morale; è la risata che seppellisce il paradosso, quello dell’ipocrisia insita nell’ossimoro del sepolcro imbiancato di nero. Bianco più nero danno il grigio. Celant venne presto soprannominato «il notaio»; ABO, che pure tiene la laurea in giurisprudenza e che notaio lo sarebbe dovuto diventare secondo tradizione di famiglia, raggiunge la notorietà popolare apparendo come ospite di Pippo Baudo e Maurizio Costanzo in tv negli anni Ottanta, ostentando calzini colorati e spaiati.

ABO non è un notaio. Caso mai è l’avvocato dell’accusa. Nelle sue arringhe utilizza l’arma del linguaggio che irride l’avversario di turno con memorabili definizioni: i «filippini della critica», gli «arganauti» (gli epigoni di Argan, tra cui, a suo dire, Maurizio Fagiolo dell’Arco e Maurizio Calvesi), i critici «manutentori del presente». Scandalizza non tanto con la posa adamitica e neoclassica sulla copertina di «Frigidaire» nell’estate del 1981, ma con la coesistenza nella stessa mostra di tendenze e artisti apparentemente agli antipodi (a partire da «Contemporanea (arte 1973-1955)» nel 1972, la rassegna allestita nel garage sotterraneo di Villa Borghese, per culminare con la Biennale di Venezia del 1993 dove rappresenta «la coesistenza pacifica dell’arte nelle sue differenze espressive»).

Scandalizza per il rifiuto della concezione idealistica e poi marxiana di una storia dell’arte procedente su un’iperbole in perenne impennata (una forma di darwinismo, spiega lui) a favore di quel concetto di circolarità temporale che mutua da Nietzsche e de Chirico. Gioco e conflitto, sorriso e aggressione fanno parte della doppia anima del Joker. «Loro sono giovani, io sono infantile», dice in altra sede riferendosi alle nuove generazioni di artisti. Il conflitto può sfociare in rissa non solo verbale, come denuncia nel 1994 Ciro Ruju, direttore dell’Istituto Statale d’arte di Sorrento ma all’epoca noto anche come critico d’arte, che a seguito di un suo gesto d’intemperanza durante una conferenza di ABO ne subisce, a detta del querelante, le ripetute percosse.

Profezie e tradimenti

Joker, non jolly per ogni ruolo a ogni stagione, comunque. Ma il Joker, nelle carte, indossa il berretto a sonagli. «Con Bonito Oliva non c’è che prenderla dal lato del ridere», risponde Maurizio Calvesi sulle pagine di questo giornale, dopo le critiche ricevute dal suo rivale per la Biennale del 1984 («una mostra restaurativa, regressiva, di controllo, antiquariale, necrofila, cimiteriale e odorosa di naftalina, l’aveva definita ABO. Io proporrei per Calvesi lo stesso procedimento adottato per Nixon: l’impeachement, un progetto che si applica per falsità»). «Merola del sottobosco nostrano» secondo l’artista Gastone Biggi («L’Umanità», 7 aprile 1984); «un giullare» a parere degli studenti della Facoltà di Architettura di Roma.

Ma il «buffone» ABO, che si fa fotografare in tutù sulla copertina del catalogo della mostra «Ritorno al mare» (omaggio a Pino Pascali, nel 1996 a Polignano a Mare), l’interlocutore immaginario e ammiratore di Totò, è anche il «fool», «che ostenta la follia e un comportamento buffo per ribaltare ogni rapporto gerarchico» a corte, scrive in L’ideologia del traditore (Feltrinelli, 1976), il suo testo più importante, una sorta di «autoritratto multiplo» proiettato nell’epoca culturale nella quale individua lo specchio dell’attuale habitat culturale. Il «matto», per gli antichi, era portatore di messaggi divini e di profezie. Il Joker della critica ne proferisce e ne azzecca tre in un solo «ABOrisma».

1. Artisti si diventa: è così da quando il circuito dell’arte contemporanea si è esponenzialmente dilatato, offrendo molti posti di lavoro in più. Si diventa perché non sono più necessarie qualità manuali innate. L’irruzione sul mercato della criptoarte ha fatto il resto. «La maggior parte degli artisti non capisce che è l’opera la vera protagonista dell’arte», ha ribadito più volte. E l’opera si colloca in una catena di montaggio (o di sant’Antonio, come preferisce dire lui), un «sistema articolato di funzioni che corrispondono ognuna a un ruolo: l’opera, la critica, il mercato, il museo e il collezionismo».

2. Critici si nasce: la generazione dei critici si sta rapidamente assottigliando; cresce quella dei curatori. Il critico non è il commentatore, ma colui che sceglie; etimologicamente, la critica ha strette parentele con la crisi, fenomeno che produce la stasi precedente al cambiamento. «Dalla mia generazione a un certo punto si stacca una costola, dichiara ad «Artribune». Succede perché nascono nuovi musei, gallerie civiche, fondazioni. Nasce così la costola del curatore che fa mera manutenzione del presente: alcuni con dignità, altri con inanità, altri con servilismo (ecco perché ho parlato di “filippini della critica”). Il curatore alle volte arriva persino ad aiutare l’artista a fare la sua retrospettiva. Da vivo. Così, oltre che il filippino, fa addirittura il becchino».

3. Pubblico si muore: il pubblico di oggi è infatti composto da «prealfabetizzati cronici» formatisi attraverso l’impiego delle nuove tecnologie. «La velocità diventa il tempo della contemplazione e i luoghi d’appuntamento sempre più mimetizzati nello spazio del piccolo svago, scrive nel 2002 in L’arte oltre il Duemila, la sezione che completa il manuale di Argan (il suo contrario che però accetterà di essere divorato da quel figlio adottivo) L’Arte moderna 1770-1970, edito da Sansoni. Si assiste così a una morte vaporizzata del pubblico dell’arte, bersaglio e vettore di molte offerte mediatiche». ABO constata così che la sua profezia è andata oltre le aspettative. La realtà virtuale e la smaterializzazione digitale dell’opera d’arte causano infatti «un’anoressia dell’arte». Il pubblico dell’arte specializzato non esiste più, sostituito da una massa indistinta interculturale e transnazionale che si muove alla ricerca di eventi espositivi e da un pubblico «istantaneo», fruitore di eventi multimediali. È l’ultima mutazione del pubblico, passato, cronologicamente, da passivo voyeur ad amateur, poi a presenza partecipativa, ora confinata nella frenetica compulsazione di accessi ad alienanti viewing room.

Full con 5 assi

Ma torniamo alla «matta», la carta che rovescia il banco. ABO ha 37 anni quando, nel 1976, si gioca il jolly. Nella galleria Cannaviello, all’epoca a Roma, nella mostra collettiva «Disegno/Trasparenza» invita il ventiquattrenne Francesco Clemente, e il trentenne Sandro Chia, al secolo Alessandro Coticchia. Una mostra in cui il disegno non è interpretato come atto preparatorio ma opera autonoma, linguaggio legato a un recupero della manualità. Già nel ‘68, due anni prima di lasciare Napoli per Roma, aveva presentato la prima mostra di Mimmo Paladino alla galleria La Carolina di Portici. Nei primi anni Settanta è la volta di Nicola De Maria. «Tutti loro venivano da un’esperienza post-concettuale attraverso la fotografia: possiamo dire che la loro fosse una Narrative art. Ma nacque questo dialogo e mentre io condizionai il loro passaggio alla pittura, da parte loro ci fu un’influenza sulle mie teorie attraverso la produzione artistica». Emilio Mazzoli di Modena, da subito, è il gallerista che sostiene la nascente Transavanguardia; i suoi cinque artisti espongono insieme ad Acireale, nel Palazzo di Città le loro «Opere fatte ad arte». Pochi giorni prima la rivista «Flash Art» aveva pubblicato il «manifesto» del gruppo, La Trans-Avanguardia italiana.

«Trans-» sta a indicare il movimento continuo, il «nomadismo culturale» contro la fissità e le fissazioni idealistiche e ideologiche dell’avanguardia storicamente intesa. Transavanguardia, cioè arte come deriva e non approdo, una resurrezione della manualità, dell’immaginario, della visionarietà e del piacere dopo la «quaresima» concettualista e il moralismo poverista, «repressivo e masochista». «Se l’arte ha ritrovato una sua centralità, lo deve anche al fatto che c’è un crollo di tutte le ideologie, di tutte le superstizioni politiche e in questo deserto, a mio avviso felice, l’unica cattedrale edificabile è l’arte», spiega al gallerista Lucio Amelio in un dialogo risalente al 1984.

Nel 1980, la prima edizione di «Aperto» ideata da ABO e Harald Szeemann per la Biennale di Venezia, aveva sancito nel ritorno alla pittura e alla scultura, nella citazione dal passato e nel riciclaggio iconografico alcune cifre dell’arte nell’era postmoderna. Il gruppo incarna pienamente la trasgressione inoculata dal Joker nel tessuto boccheggiante di un’arte contemporanea che aveva perso ogni riferimento ideologico. Scandalosamente, rilancia l’idea dell’artista individualista e del genio visionario come figura necessaria al sistema dell’arte. «L’arte non ha bisogno di nessuna povertà», proclama. Basta con i penitenti, con gli «angeli custodi del ciclostile tipo Dorazio», sentenzia riferendosi alla subalternità dell’arte rispetto alla politica sessantottina e post.

Gli artisti tornano a essere belli e ricchi, come i dioscuri Chia e Clemente; funamboli del disegno, della parola, della poesia, strambi, eleganti, trasognati come Cucchi, una sorta di Esenin italiano della pittura, che posa in quegli anni come modello per Comme des Garçons. Febbrili e fabbrili, alle prese con discese alle Madri e a dialoghi con il Mito, come Paladino. C’è anche un avamposto torinese, nel cuore del regno sabaudo dell’Arte povera, ed è presidiato da un poeta-pittore, Nicola De Maria. Si è fatta molta letteratura intorno alla Transavanguardia.

Ne ha scritto con una certa lucidità il musicologo e storico del teatro Gioacchino Lanza Tomasi, figlio adottivo di Tomasi di Lampedusa, in un perfetto Ritratto di A.B.O. pubblicato nel catalogo della citata mostra «Le arti della critica»: «Nulla del genere si ricorda nella pratica delle arti dai tempi della scuola nazionale russa. Come Stasov ha guidato la mano dei cinque nella scoperta di una terra musicale russa, così Achille Bonito Oliva ha spiegato alla Transavanguardia la necessità e le occasioni offerte dal tradimento del radicalismo e della citazione-recupero di materiali prescritti (...) Intellettuale organico per artisti illetterati, in senso gramsciano, Achille non sempre riuscirà a conservare la devozione dei plagiati».

Il caso più clamoroso di ribellione sarà quello di Sandro Chia. «L’Espresso», 12 maggio 1995: «Transavanguardia? Questa parola non significa nulla (...) Ha avuto una grande risonanza solo in Italia, dove il nostro lavoro è stato esposto e visto molto poco, ma in compenso c’è stato in quegli anni un gran battibecco tra critici. Insomma, poche opere e tante chiacchiere. La verità è che non eravamo neanche un gruppo. Ci siamo visti in tutta la vita una quindicina di volte al massimo (...) Al limite siamo stati un gruppo esoterico, vicini per ideali e poetiche».

Meglio Maori che maoista

Ma è ora di sollevare la seconda carta. Il recto svela ABO col volto tatuato da guerriero maori. È il 2005 e il critico che ha portato per primo l’arte contemporanea nella televisione generalista e nei programmi d’intrattenimento è impegnato nella serie «Il giorno della creazione» sul canale 142 di Sky. «Il mio è un assedio amoroso all’artista, spiega. Un corpo a corpo. Lo incalzo nel suo studio, mentre realizza un’opera dal vivo».

Il guerriero che si muove nella giungla, nelle savane e nelle paludi dell’arte, ne conosce bene ogni terreno. Se il «traditore» è colui che fa un passo di lato rispetto al mondo e non lo accetta, lui che in tal senso è un traditore per vocazione fa subito un passo di lato rispetto all’arte come pratica: poeta visivo nell’ambito del Gruppo 63, ammetterà che «l’arte è un bisogno biologico», ma che è sostanzialmente inutile se non c’è «il critico che la sa rendere indispensabile».

Il traditore è colui che, disposto a onorare i modelli (Argan, appunto, «l’unico critico che poteva dare le spalle al quadro e fare sempre centro»; Brandi, poi Filiberto Menna che lo porta alla cattedra universitaria), non ne tollera gli epigoni ed ereticamente si allontana dalla Dottrina. Il giullare di corte è contemporaneamente anche il Rambo che conosce le regole della sopravvivenza e dell’attacco in una giungla mascherata da chiesa o da moschea, nel labirinto dove ogni svolta può riservare una sorpresa. E alla religione ufficiale della critica e dell’arte contemporanea oppone la teorizzazione della magia della processualità e della performatività: il moto perpetuo di Fluxus, il movimento ubiquo e continuo cui dedicherà una mostra, è l’antidoto alla cristallizzazione e all’artrosi dell’arte e del suo pensiero.

Ma da subito comprende che è altrettanto indispensabile la capacità di interpretare più ruoli (sa bene che non c’è Amleto senza don Chisciotte) perché anche l’esercizio della rivolta e della libertà nell’arte non può essere «agito al di fuori del sistema e del linguaggio che produce». E queste ultime osservazioni risalgono al 1970, ai tempi di una mostra come «Amore mio», nella quale per la prima volta ABO teorizza a chiare lettere la non ancillarità della critica rispetto all’arte. Il guerriero si muove a suo agio nel buio della caverne di un presente preistorico perché primario (i garage sotterranei di Villa Borghese, con il cemento ancora umido dell’architettura concepita da Luigi Moretti, dove allestisce la mostra «Contemporanea») e quando ne riemerge lo fa con la barbarica presa di possesso delle mura antiche, con l’impacchettamento di Porta Pinciana da parte di Christo. Considererà «Contemporanea» la più importante della sua vicenda.

Aveva creato per l’occasione nuove categorie teoriche per la mappatura di vent’anni d’arte, in un contesto generale pluridisciplinare «disegnato» da Graziella Lonardi che, oltre alle arti visive, comprendeva musica, teatro, danza, cinema, fotografia. Ma è stata la sezione a lui affidata, l’arte, appunto, a guadagnarsi un capitolo nel libro di culto Die Kunst der Ausstellung, di Bernd Klüser e Katharina Hegewisch. In «Contemporanea» ci sono i minimalisti americani. I concettuali e gli artisti dell’antiforma (Process art), della scuola di New York e della scuola europea si trovarono in quell’occasione a convivere con l’Earth art-language. Ma il gelo concettualista era controbilanciato da altre, più ironiche figure di quegli anni, da Gilbert & George, Vettor Pisani, Agnetti, Ben Vautier, Gino de Dominicis, Urs Lüthi, in una cronologia «rovesciata» spaziante da Rauschenberg all’Arte povera e dintorni, con, tra gli altri, Merz e Kounellis.

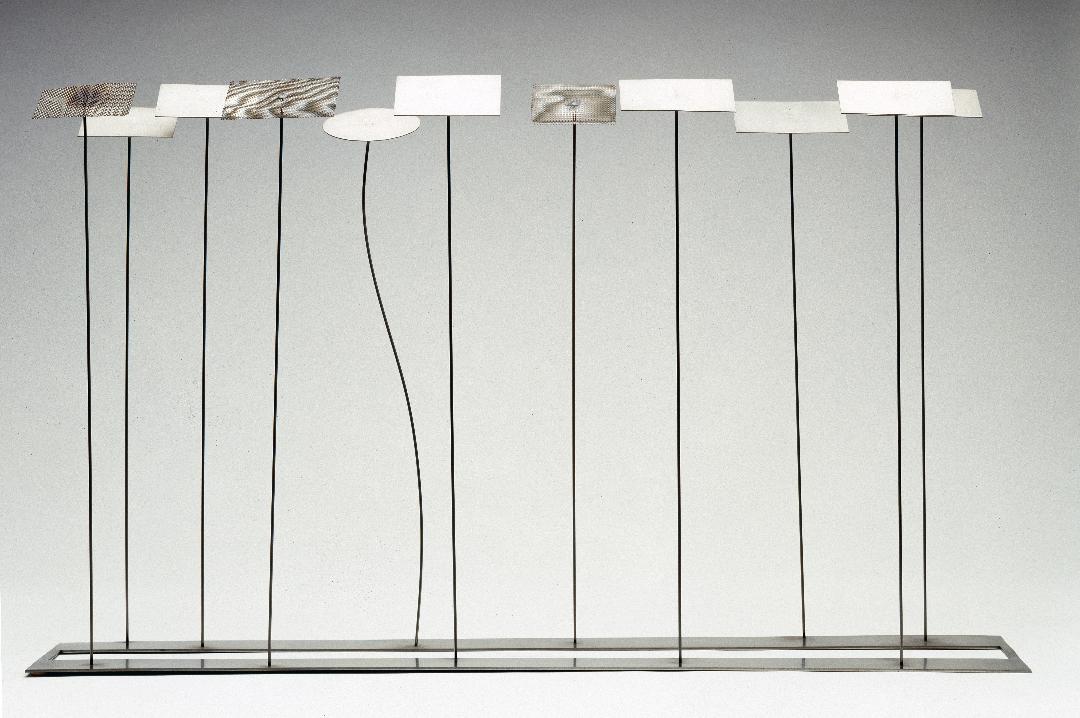

Kounellis, appunto. «Un capotribù senza tribù»: questo il ruolo che ABO gli riserverà in una mostra che, come altre sue rassegne, sarà una filiazione e una maturazione di quanto audacemente fatto a Villa Borghese. Il guerriero continua a sovvertire territori e categorie addentrandosi in una forma di etnologia dell’arte. Il territorio, magico o meno, è abitato dalle «Tribù dell’arte» (2001). Ora che il valore e il ruolo dell’opera d’arte è passato dalla storia alla geografia, per citare uno dei molti suoi ABOrismi, occorre fondare, scrive, «un modello espositivo giocato sulla lontananza e sulla contrazione della distanza».

A «Il Giornale dell’Arte» dichiara che «l’idea di tribù, quindi di popolazione, evita l’impasse del gruppo. Io parlo, per il secondo dopoguerra, di una poetica collettiva espressa attraverso una produzione individuale di opere (...) La tribù, operando sui comportamenti, rappresenta un sistema di vita». E parla di «un’arte fortemente pluralista» di una mostra che «cozza contro una realtà, quella dell’attuale sistema dell’arte, governata da un’oligarchia, quella delle “sette sorelle”: il Guggenheim, il MoMA, il Whitney, il Metropolitan, la Tate, il Centre Pompidou e il Ludwig, che stanno monopolizzando la formazione del gusto». Ecco allora le tribù dei Lettristi, dei Situazionisti, di Fluxus, degli Azionisti, con i loro prosecutori in quei primi anni Duemila. Kounellis, Beuys, Clemente, John Cage, Yayoi Kusama e Yves Klein sono invece le grandi individualità che da soli «fanno tribù».

Ma lo stesso Kounellis fa parte degli artisti odiosamati da ABO, che è pronto a scendere in campo se c’è da attaccare o a rispondere agli attacchi, ma altrettanto veloce a seppellire l’ascia di guerra. Nel 1986 ABO lo accusa di «provincialismo capovolto» dopo che l’artista aveva invocato la nascita di un Beaubourg italiano. Lo definisce giacobino capace di produrre «terrorismo culturale», nonché tagliatore di teste di giovani artisti. Lo irride per essere stato con i suoi celebri cavalli in galleria, l’autore di un neoduchampiano ready-made agricolo. Lo accusa di essere complice di Rudi Fuchs, che si presenta come un «calvinista olandese» salvo poi praticare il piccolo cabotaggio mediterraneo, anch’egli, comunque, malato di «giacobinismo culturale», l’atteggiamento tipico di quegli «intellettuali cosiddetti di sinistra, che rivendicano ogni volta una matrice rivoluzionaria all’arte e alla cultura».

Siamo ai tempi della fondazione del Castello di Rivoli, di cui Fuchs è il primo direttore. Fuchs (che non include nel suo museo Paladino e Schifano) e Kounellis, che aveva dichiarato che «il critico ha troppo potere, il critico si occupa di problemi mondani, non artistici», finiscono così nella schiera dei nemici temporanei (numerosi) e permanenti (numerosi anch’essi) che il maori Achille combatte. Sospettiamo che si riferisca ai secondi (Vittorio Sgarbi incluso) quando si vanta di avere sempre coltivato i nemici giusti.

La Biennale c’est moi

Resta una carta da scoprire. È l’estate del 1993 e Achille Bonito Oliva inaugura la 45ma Esposizione d’Arte, che si sarebbe dovuta tenere l’anno prima, ma è stata fatta slittare in modo da far coincidere la successiva Esposizione con il centenario della Biennale. ABO chiarisce subito che il «vero» centenario cade appunto nel 1993, a un secolo dalla fondazione della Biennale e non dalla sua prima edizione, inaugurata nel 1895. Per la copertina di «Vernissage», Allemandi pesca un fotogramma del film «Le avventure di Jean-Jacques Rousseau» diretto da Umberto Silva e prodotto da Rai 3 nel 1985. ABO vi interpreta il duca di Lussemburgo, imparruccato e incipriato. Un’immagine in costume settecentesco che evoca il carnevale veneziano. È così che si disvela sull’ultima delle tre carte.

Il titolo della rassegna è «I punti cardinali dell’arte»: «I punti cardinali costituiscono i segni dell’arte contemporanea, che trova la sua energia attraverso continui riferimenti ad un altrove esotico, geografico, mitico, storico, filosofico, spiega in un’intervista a «Il Giornale dell’Arte». Il che dimostra come l’arte contemporanea non sia frutto di una immobilità, di una stanzialità, e tantomeno si sia sviluppata attraverso una coordinata verticale, ma orizzontale». ABO pensa a una Biennale che invade tutta Venezia, in varie sedi. Più che il marchese del Lussemburgo parla come Luigi XIV nella sua presa di potere: «A mio avviso i padiglioni da troppo tempo avevano pericolosamente assunto il ruolo di rappresentanza di nazioni quasi come un consiglio di sicurezza. Ho voluto scongelare questa sorta di autonomia burocratica e sin dall’inizio ho chiesto ai curatori dei padiglioni di essere coinvolto nella verifica delle scelte».

Una mostra concepita come una sorta di virtuale palazzo dell’arte, una reggia con dipendenze ed estensioni in tutta la città: è questo coinvolgimento totale di Venezia, cosa oggi abituale ma all’epoca quasi impensabile, ad attirare intorno al progetto di ABO molte simpatie e sostegno. I problemi arrivano al momento di fare i conti: per esigenze di budget ABO si vedrà orbato del nucleo centrale della sua Biennale, la mostra «I venti dell’arte», un formidabile congegno artistico-eolico che avrebbe dovuto idealmente mettere in movimento la «bussola» con i citati punti cardinali dell’arte. Uno straordinario percorso nella storia dell’arte moderna e contemporanea avrebbe portato il visitatore da Gauguin, Cézanne, Matisse, Picasso, Balla, Boccioni, de Chirico, Duchamp, Malevič, Mondrian, Dalí, Čiurlionis, Giacometti, Brancusi, Kandinskij, Klee, Tatlin, Frida Kahlo, Gorky, Pollock, Fontana, Dubuffet, Rothko, Tàpies, Rauschenberg, Yves Klein, Tinguely e Twombly alle neoavanguardie (tra gli altri Beuys, Nauman, Kounellis, Boetti, Long, De Dominicis) e all’arte dell’era postmoderna.

La danza dei dervisci

Eppure la rosa dei venti della Biennale del 1993 vortica (come, durante la vernice, i dervisci nella sala di Aldo Mondino nella sezione «Opera italiana») anche senza gli alisei, anticipando molto di ciò che nel decennio successivo sarebbe diventato una consuetudine. A cominciare dall’inclusione, nei testi in catalogo e nella cospicua squadra di collaboratori, di personalità non necessariamente «organiche» al sistema dell’arte contemporanea (Paul Virilio, Gianni Vattimo, Elémire Zolla, Enrico Ghezzi, Gilles Deleuze, Massimo Cacciari), osando affidare uno dei saggi introduttivi a Ernst Jünger (inviso alla sinistra per le giovanili simpatie nazionaliste e naziste) e intercettando Nicolas Bourriaud e Jeffrey Deitch all’inizio della loro carriera, oltre a portare in scena una schiera di giovani curatori italiani. Da Carolyn Christov-Bakargiev ad Angela Vettese, da Bonami a Laura Cherubini, da Tommaso Trini (che avrà un ruolo fondamentale nell’organizzazione della gigantesca mostra) a qualche futuro nemico come Ludovico Pratesi, saranno alla fine un centinaio i critici e curatori coinvolti.

La presa di potere di Luigi XIV-ABO inizia così, con l’inclusione a corte di tutta la giovane nobiltà. I maligni dicono che in quel modo nessuno avrebbe potuto parlare male o tramare contro il re e in effetti Renato Barilli fu l’autore di una delle poche recensioni negative uscite in Italia. Furono invece alcune autorevoli voci straniere, come Robert Hughes di «Time» («un fallimento», «un imbonitore») o Michael Kimmelman di «The New York Times» («Morte a Venezia») a stroncare una mostra di cui non capirono, probabilmente, l’innovativa «scrittura espositiva». In realtà era la prima Biennale che prendeva atto delle profonde mutazioni in atto in un mondo (anche dell’arte) lanciato verso la globalizzazione. Una mostra che, è vero, per essere visitata, richiedeva (esattamente come tutte le biennali a cui ora siamo abituati) un notevole impegno fisico, composta com’era di 400 artisti e di una costellazione di sedi. Ma intanto ABO aveva rilanciato anche mediaticamente l’immagine della Biennale dopo 15 anni buoni di calma piatta; ne aveva triplicato i visitatori, passati dai 100mila della precedente edizione a 270mila.

Ammutinamento in laguna

Ma un critico che aveva costruito tutta la sua base teorica sulla sostanziale parità tra la figura che lui incarnava e quella dell’artista e che, come un geniale e folle demiurgo, aveva dato corpo a quella sua idea nell’estate del 1993 sul palcoscenico più importante dell’arte contemporanea, non poteva pensare di passarla liscia. E infatti, inevitabile, arriva l’ammutinamento di 51 artisti, con una lettera aperta indirizzata al Presidente della Biennale. La firma il nemico storico Dorazio; la sottoscrive Sandro Chia, unico escluso tra i cinque transavanguardisti, Ma non mancano alcuni che vi hanno partecipato, come De Dominicis e Kounellis. E poi altri pezzi da novanta, come Pistoletto e Mario Merz. Due esponenti della Scuola di San Lorenzo, pure vicina ad ABO, come Bianchi e Ceccobelli.

I citazionisti Galliani, Salvo e Di Stasio («lo sturm und n’drangheta dell’arte italiana», li aveva bollati ABO), un pasionario veteromarxista come Gilardi. Nel documento si esorta il Presidente della Biennale, Gian Luigi Rondi, a non rinnovare il mandato ad ABO per l’edizione del 1995, perché, fra l’altro, «ridurrebbe la Biennale in una fiera o in supermercato (...) vuole ridurre il calore dell’opera al suo consumo e a merce di scambio».

Tra le leggende nere che accompagnano la vita di ABO c’è in effetti la sua collusione con il mercato. Tra chi le smentisce, il citato Lanza Tomasi: «Il potere si mantiene soltanto nella purezza. Non tutti sanno che ABO pratica la castità mercantile. Al tempo della Transavanguardia ha prodotto plusvalori immensi, non ha mai commerciato in proprio». Vent’anni dopo sarà Bonami, uno dei curatori coinvolti in quella Biennale, a rievocare il dietro le quinte di quella mostra. Pare infatti che in quella occasione il direttore-dittatore gli avesse negato il palcoscenico della cerimonia di assegnazione dei Leoni, impedendogli di ritirare a nome di Matthew Barney (che Bonami stesso aveva invitato nella sezione «Aperto»): «Il narcisismo che gli impedirà di diventare un grande curatore e critico internazionale aveva già iniziato a produrre effetti nefasti», racconta il curatore che esattamente dieci anni dopo avrebbe diretto la Biennale.

«Io so’ io e voi…»

Sebbene la Biennale del 1993 e «Contemporanea» di vent’anni prima costituiscano i due capolavori assoluti di ABO, non mancheranno di lì in poi altre sue invenzioni. Ritroveremo il guerriero maori in altre caverne, magari quelle del sottosuolo di Napoli con «Le stazioni dell’arte», un progetto da lui diretto che ha portato l’arte contemporanea nella metropolitana. Il Joker continuerà a portare scompiglio in televisione. Per anni, su queste pagine, nell’inchiesta «Il meglio e il peggio», aggiorna il pubblico dell’arte su nuovi odi e nuovi amori. Ora, mensilmente, sulla prima pagina di «Il Giornale dell’Arte» somministra ai nostri lettori altre escursioni su un mondo dell’arte che va rapidamente cambiando.

Tutto il resto, cioè molto altro, lo racconterà la mostra di Rivoli. Ai visitatori più giovani sembrerà incredibile che il mondo dell’arte contemporanea sia stato, per un certo periodo, scosso dalle sue fondamenta fatte di accademismo, correttezza politica, ipocrisia, artificialità comportamentale e operativa. Da tempo una mortifera restaurazione ha riportato tutto, peggiorandolo, a una sorta di ancien régime, con l’aggravante dell’enorme quantità di denaro in più che circola. ABO resta un paradosso, incarnato da un aristocratico pronto a vestire i panni del buffone e che, come un Marchese del Grillo (il celebre «io so’ io e voi non siete un c...» lui lo ha detto agli artisti, pagando il dovuto), ha mandato a gambe all’aria con i suoi scherzi micidiali e serissimi i precari equilibri delle convenzioni (non solo comportamentali).

Ora ritorna al Castello di Rivoli, che per anni era stato per lui uno dei simboli dell’establishment concettualista e poverista. Una reggia, in fondo, è il luogo perfetto per celebrare chi del potere e della corte conosce lusinghe, intrighi, vantaggi e pericoli. Non potrebbe essere il contrario per Achille Prospero Rosario Maria Giovanni Carlo Bonito Oliva, nato nel 1939 a Caggiano da un padre che proveniva dall’aristocrazia terriera salernitana e da una madre discendente da Celestino V, quello del «gran rifiuto»).

Tra i suoi avi c’è anche un vescovo e un pittore settecentesco, Giuseppe Bonito. L’aristocratico, per nascita e per comportamento, è del resto, nella corte, complementare al «fool», al giullare. Ancora ABO: «Il buffone irride secondo una motivazione che costituisce la sua attività di sostentamento, mentre l’aristocratico è colui che usa la finzione fine a se stessa». Ma il buffone e il nobile hanno lo stesso fine. Ovvero la nobilissima arte di «sottrarsi ad ogni pareggiamento che nasca dall’osservanza delle regole».

I «PRIMATTORI» di Franco Fanelli

ABO tatuato da guerriero maori per il programma televisivo «Il giorno della creazione» nel 2005

ABO © Armin Linke

ABO nel 2000

ABO in «Don’t forget the Joker» di Adrian Tranquilli, 2009

ABO nel dietro le quinte di «Don’t forget the Joker» di Adrian Tranquilli, 2009

ABO sulla copertina di Vernissage nel 1993

Altri articoli dell'autore

Il 25 ottobre di 100 anni fa nasceva l’uomo che tramutò la pittura in oggetto (e viceversa) e aprì le porte alla Pop art. Il suo impegno sociale, la sua multidisciplinarità, l’interattività e la trasversalità di alcune sue opere e la sua ricerca sul ruolo dell’immagine sono tra gli elementi che lo rendono particolarmente attuale

53 anni dopo la storica mostra alla Gam di Torino, lo stesso museo dedica all’artista originario di Rovereto una retrospettiva con oltre 150 opere

Sin dall’inizio l’artista britannica lavora su un unico soggetto: sé stessa, il suo corpo, i suoi desideri, il suo dolore. Eppure, l’ex (?) bad girl riesce a parlare a tutti, forse più di quanto non facciano molte ambiziose opere politicamente corrette esposte alle «etnobiennali» di oggi

Al Kunstmuseum, in sequenza, due mostre parallele raccontano l’eresia e la ribellione di due artiste torinesi agli antipodi (o quasi)