Verifica le date inserite: la data di inizio deve precedere quella di fine

Franco Fanelli

Leggi i suoi articoli«Oggi è l’artista vivente più vituperato. Qualche giorno fa ho postato su Facebook la foto di un suo quadro e centinaia di artisti hanno espresso una forte antipatia nei suoi confronti. Una cosa simile a quanto dichiarato da de Kooning rispetto a Warhol: “Sei un assassino dell’arte, sei un assassino della bellezza... sei anche un assassino di risate”. Viviamo in un mondo dell’arte più rigido e difficile rispetto a quello prima di lui».

La compassione per le minoranze è in cima al decalogo dei radical statunitensi e ne dà prova un critico autorevole come Jerry Saltz, cui si deve questo grido di dolore. «Lui» è Jeff Koons, e a tutti gli effetti appartiene a una ristretta minoranza, invidiata e per questo sbeffeggiata, snobbata, insultata: quella degli artisti di successo che hanno un patrimonio personale stimato oltre 500 milioni di dollari.

Per la seconda volta in pochi anni, l’artista nato nel 1955 a York, ma la York di Pennsylvania (curioso, anche il nome della sua città natale non è quello originale) imperversa a Firenze, perché alla Fondazione Palazzo Strozzi non solo non badano a spese, ma evidentemente aderiscono a una visione del mondo molto, molto koonsiana: che senso ha fare mostre difficili solo per mortificare ulteriormente il visitatore, e magari intristirlo con opere che facciano pensare troppo? C’è ancora in giro il Covid-19, vogliamo dare al pubblico qualcosa che sprizzi gioia e ottimismo? Dopo JR, ti chiamo JK! Nel 2015 il sindaco Nardella e l’antiquario Moretti avevano rumorosamente rotto il ghiaccio portando in piazza della Signoria, davanti a Palazzo Vecchio, i tre metri d’acciaio dorato di «Pluto and Proserpina», ingombrante citazione koonsiana dalla scultura seicentesca.

Persino in quell’occasione, e nonostante sulla città pendesse la minaccia di una collocazione permanente di quella scultura, Jeff Koons non ebbe difficoltà a ricevere soccorso. Scrisse il pur savonaroliano Tomaso Montanari: «È invincibile l’idea che quest’idolo d’oro ritragga, con atroce perspicacia, l’anima di una Firenze che vive di un’arte del passato che ormai non riesce più a capire, ma che considera ormai alla stregua di una miniera d’oro scintillante. Una Firenze che confonde l’arte col marketing, la creatività con la copia, la bellezza con il lusso, lo spazio urbano con il parco a tema, la dignità del pubblico con i guardiaspalle dei paperoni. Forse non era questa l’intenzione dei promotori (anche se non giurerei su quella di Koons, malizioso folletto di strepitosa intelligenza), ma, si sa, lo spirito dell’arte soffia dove vuole, e nessuno può sperare di dirigerlo e controllarlo».

La ninfa e il suo tenebroso rapitore, tratti da una derivazione popolare del gruppo berniniano e pacchianamente rivisitati, ricevettero così la patente di opera d’arte e persino una funzione civile. Sancì Montanari: «Forse grazie a Koons riusciamo a capire noi stessi. Che poi dovrebbe essere una delle funzioni dell’arte: anche di questa arte».

Davvero, neanche l’autore della scultura poteva sperare tanto. E ora oltre 50mila visitatori sono già sfilati (hanno tempo sino a tutto gennaio) sotto le sue 33 opere raccolte a Palazzo Strozzi. C’è anche «Rabbit» (1985), il coniglio d’acciaio alto poco più di un metro che fa di Jeff Koons l’artista vivente più quotato al mondo dopo che nell’asta del 15 maggio 2019 della Christie’s di New York il gallerista Robert Mnuchin, padre del ministro del Tesoro statunitense Steven Mnuchin, se l’è aggiudicato (con il denaro di un suo cliente) per 91.075.000 dollari.

Ora, non per correre in soccorso dei soccorritori del povero JK (il quale in fondo si fa un mazzo così, ha dichiarato, solo per far sentire il suo pubblico «amato e accudito», per far capire ai suoi fan «che sto pensando a loro e che farei di tutto per non deluderli»), ma in effetti c’è da chiedersi perché andare pazzi per le sue superfici turgide, lucide e colorate come caramelle sia considerata roba da arricchiti ignoranti e invece collezionare gli oggetti sulle mensole di Haim Steinbach sia lodato come un’attività da raffinati intenditori.

Koons e Steinbach, peraltro separati da 11 anni di età (il secondo è del 1944), esposero insieme nel 1986 in una collettiva all’Institute of Contemporary Art di Boston intitolata «Finale di partita». C’era anche Damien Hirst, ma soprattutto Allan McCollum, che con Koons e Steinbach formava un perfetto trittico intitolabile «La merce come opera d’arte». Merce feticcio per Koons e Steinbach (noto per le sue mensole sulle quali prodotti di consumo sono elementi per graziose composizioni post morandiane), arte come consumo per McCollum, con i suoi «Surrogati di quadri» che del «quadro» hanno solo l’aspetto, sempre identico nella forma ma differente nelle dimensioni. Dei tre, Koons è soltanto il più rumoroso, il più colorato, il più sopra le righe e sicuramente il più furbo.

All’epoca di quella mostra l’intraprendente figlio di un commerciante di mobili, ex studente del Maryland Institute College of Art di Baltimora e poi dell’Art Institute di Chicago, il ragazzo che nel 1977 raggiunge New York (che lo colpisce soprattutto per le sue meravigliose vetrine e la quantità di merce esposta), il giovane aspirante artista che per campare vende membership card al MoMA, dove riesce a raddoppiare le vendite e così capisce che il commercio ce l’ha nell’anima, trasferendosi dunque a Wall Street per piazzare fondi comuni di investimento, aveva già allestito la sua prima personale a Manhattan.

La ospita, nel 1980, il New Museum. Lui, ovviamente, da venditore figlio di negoziante e conscio di quanto l’allestimento sia determinante per entrare nel cuore e nel portafogli del cliente, opta per la «modalità vetrina». Le sue opere sono infatti esposte nella vetrata del museo affacciata sulla Quattordicesima strada. Il risultato è «un’installazione che avrebbe potuto essere facilmente scambiata per la vetrina di un negozio di elettrodomestici», scrive Massimiliano Gioni nella postfazione alle sue conversazioni con Jeff Koons pubblicate da Johan & Levi (Il desiderio messo a nudo).

Liberi nella gloria, liberi da ogni critica

Nessuno sa che cosa vendesse Willy Loman, il commesso viaggiatore del dramma di Arthur Miller che debuttò a Broadway nel 1949. Si conoscono le dinamiche e le cause della morte, suicidio procurato schiantandosi in automobile per consentire alla famiglia di riscuotere l’assicurazione sulla vita. Jeff Koons nasce quasi a metà tra la prima di quel dramma e la serie «Car Crash» di Andy Warhol, del 1963, sorta di neofriedrichiano «Naufragio della Speranza» trasposto nel cuore nell’American Way of Life e delle sue aspirazioni. Ottima possibile locandina, comunque, per Morte di un commesso viaggiatore.

Il 1963 è anche l’anno dell’omicidio di Kennedy: «Avevo soltanto otto anni, racconta Koons a Gioni, ma è stato quello il momento in cui questo senso di ottimismo» inculcatogli, spiega, dalla sua famiglia, «per me ha subito una battuta d’arresto». Ma Koons non si sarebbe mai andato a schiantare, né in auto né negli affari. E infatti quella battuta d’arresto fu davvero questione di un attimo.

Certo è che gli si è conferita con sin troppa facilità una diretta filiazione da Andy Warhol. Il sorridente Jeffrey della Pennsylvania non ha nulla del senso di morte e di tragedia che trasuda dalla produzione di un immigrato cattolico trapiantato a New York. Appassionato di pittura barocca e rococò, ama l’Arcadia di Poussin e di Fragonard (colleziona entrambi), ma si tiene bene alla larga dal tema, assai barocco, del Memento mori e della Vanitas.

In uno dei suoi frequenti accessi di mistica predicatoria con i quali intervalla le lunghe digressioni sulle difficoltà tecniche e sugli immaginabili costi di produzione delle sue opere, ha detto di aspirare a un mondo in cui essere «per sempre liberi nel potere, nella gloria, nella spiritualità e nell’amore, emancipati nella cultura di massa e al di là di ogni critica» («Artforum», 1987).

Tornando a Willy Loman, Jeff Koons è il suo contrario. Anche ponendo che lo sfortunato antieroe di Miller bussasse alle porte delle casalinghe per vendere aspirapolvere Folletto, come si conviene a un rappresentante di commercio, a Koons, con gli aspirapolvere, è andata infinitamente meglio. È con la serie «The New», teche contenenti, in esposizione, quell’elettrodomestico nuovo di pacca, dando la sensazione che dentro i sarcofagi trasparenti ne fosse conservato anche l’odore di nuovo, che il 25enne artista inizia davvero la sua irresistibile scalata.

Non ha bisogno, al contrario di Bertrand Lavier, complesso e complicato come tutti gli europei che si rispettino, di trasformare gli elettrodomestici in opere d’arte rivestendoli di pennellate con i ductus dei grandi maestri; gli basta mostrarne il loro potere di totem senza tempo, accessori celibi non perché non funzionali o non funzionanti, ma perché sottratti alla loro usura elevandoli, nello stesso tempo, a corpi perfetti e accessori per una morte che, non contemplando la presenza e la corruzione di un corpo, esiste solo in quanto eterna durata. La tomba, allora, avrà il significato monumentale e simbolico di un mausoleo. Il ready made, anziché portare nell’arte la vita vissuta di un reperto quotidiano, sottrae all’oggetto ogni forma di vita, passata, presente e futura, e in questo modo lo sacralizza.

Teneva famiglia

Ma in Koons c’è ancora, in quei primi anni Ottanta, il desiderio di stupire lo spettatore anche ricorrendo alla magia della scienza, della fisica, della chimica. Per la serie «One Ball Total Equilibrium Tank» l’artista, che già all’epoca manifestava un’implacabile ossessione per il perfezionismo, si consultò con il fisico vincitore del premio Nobel, il dottor Richard P. Feynman: voleva mantenere in sospensione in un suo «liquido amniotico» un pallone da basket racchiuso in un acquario. L’artista dichiarò che i palloni da basket gli evocavano «qualcosa di molto, molto puro, proprio come sarebbe un embrione e l’acqua nell’utero».

La chimica gli sarebbe tornata molto utile più tardi, nella definizione della densità e delle cromie delle patine delle sue «sculture gonfiabili» e dei dipinti prodotti a manetta nel suo studio. Ma non si parli di «Factory warholiana». Quello di Koons non è un laboratorio di idee, bensì un’azienda, dove, ad esempio, ai tempi della serie «Popeye», un centinaio di assistenti lavorava con l’obiettivo di dipingere con «pennellate francesi del XIX secolo insieme alle linee di Magic Marker» o, come scrisse (era il 2010) Louisa Buck per «The Art Newspaper» (Tan), «immagini dipinte a mano di quelle che sembrano riproduzioni meccaniche di immagini dipinte a mano».

Sta di fatto che in quell’occasione la giornalista del Tan sentì Koons declamare: «Lo studio per me è come un senso di famiglia, di comunità. È sempre stato importante per me sentirmi autosufficiente ma allo stesso tempo mi piace la sensazione di provvedere a una comunità». Salvo poi, sette anni dopo, al termine di una non fortunatissima mostra della serie «Gazing Ball» (sfere di vetro soffiato blu giustapposte a celebri dipinti e sculture del passato o a opere create ex novo) da David Zwirner e da Gagosian, iniziare a sfoltire lo staff; nel 2019 ha tagliato molto più a fondo, esternalizzando la produzione, affidandosi a modalità di realizzazione più automatizzate e basandosi «maggiormente sul 3D, sui dati informatici, sull’ingegneria e sul reverse engineering dei dati prodotti».

Ora sta progettando di darsi agli Nft, oltre a dedicarsi alla collaborazione con la Bmw per la realizzazione dell’auto d’artista «The 8 X Jeff Koons». Ma anche sulla produzione «fisica» persiste la maniacale attenzione per i materiali, per lavorazioni che spesso richiedono tempi di produzione tali da spingere i committenti (ultimo il regista Joel Silver) a intentare cause legali per i ritardi nella consegna: in effetti la produzione delle «Balloon Venus Hohlen Fels» (veneri preistoriche tradotte in «sculture gonfiabili» con procedimenti ultratecnologici) contempla quelle eccezionali difficoltà che costituiscono da sempre un feticistico e morboso valore aggiunto alle creazioni di Koons.

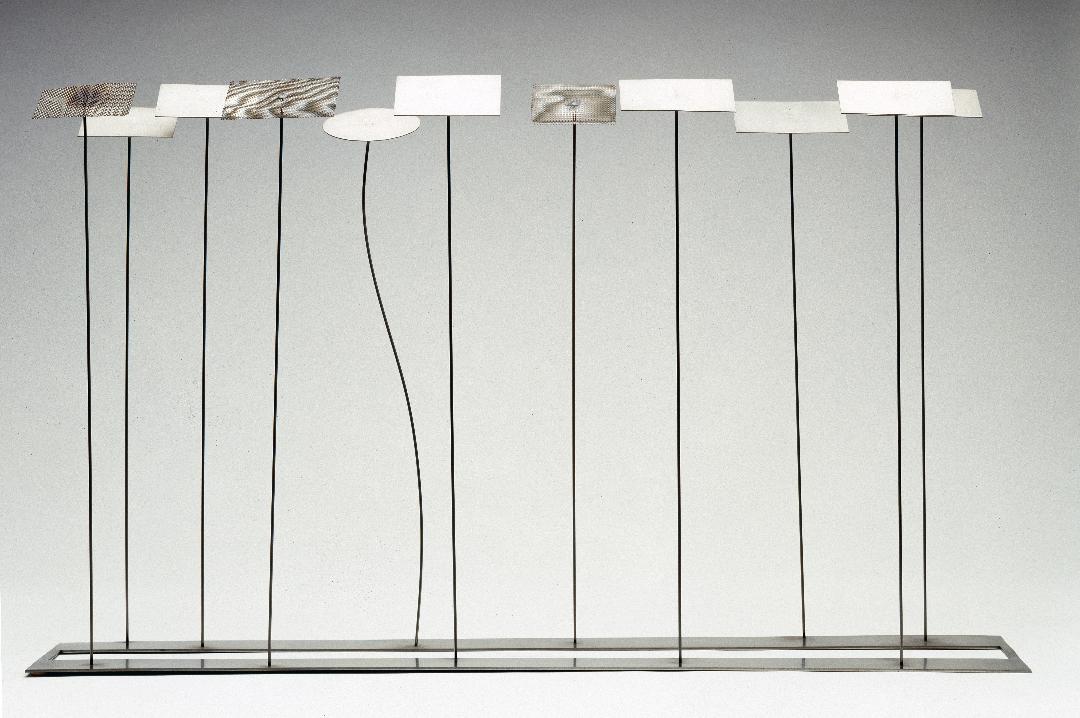

Negli anni Ottanta, ai tempi delle serie «Statuary» o «Luxury & Degradation», in cui oggetti banali come un mobile bar da viaggio o un comunissimo gadget da pochi soldi venivano fusi in acciaio inossidabile, il gioco era più raffinato e perverso: un tipo di lavorazione comunemente usata nella produzione di massa diventa ultracostosa se limitata a pochi esemplari.

A ben vedere, e con quel suo insospettabile esprit de finesse convertito in plateale volgarità, Jeff Koons aveva surclassato, e con molto anticipo, quanto avrebbe fatto Damien Hirst con «For the Love of God» nel 2007, laddove l’artista inglese tentò di innescare una gara tra il valore estetico dell’opera, il suo valore economico e il suo spaventoso costo di produzione. Anche se ricorrere a 8.601 diamanti è assai più facile che tramutare l’acciaio in oro (il costo dei diamanti, per la cronaca, era di 14 milioni di sterline e l’opera venne venduta a 50 milioni di sterline).

Dopo l’età dell’acciaio, nel 1988 venne quella delle porcellane lavorate con le stesse tecniche utilizzate dagli artigiani settecenteschi e dei legni scolpiti e dipinti da maestranze bavaresi della serie «Banality», un mondo di pantere rosa, orsetti natalizi, santi e porcellini che da soprammobili di pessimo gusto diventavano monumentali totem del kitsch sotto lo sguardo assente del più famoso di loro, Michael Jackson ritratto con il suo amatissimo scimpanzé Bubbles.

Quella corte dei miracoli, la cui quasi triviale banalità era esaltata dalla preziosità della lavorazione, fece la sua comparsa contemporaneamente alla Sonnabend Gallery di New York City, alla Donald Young Gallery di Chicago e alla Galerie Max Hetzler di Colonia. Piovvero denunce sulla violazione delle leggi sul copyright, ma non sarebbe stata l’ultima volta.

Cicciolina e Poussin

Fermamente convinto di «toccare la vita interiore di chi vede il mio lavoro», che una serie come «Banality» abbia il potere di liberare l’uomo dal rimorso, dalla vergogna e dal senso di colpa per amare immagini banali o stereotipate difficilmente riconoscibili con l’idea intellettualoide di arte che ci è stata inculcata, che quanto lui fa non sarà mai quel «terribile strumento di discriminazione che può rivelarsi l’arte», Jeff Koons ha conosciuto, come tutti, alti e bassi.

Ad esempio la serie «Made in Heaven», i poster, le sculture e i dipinti nei quali l’artista mette in scena un tenero kamasutra con Ilona Staller, la pornostar che di lì a poco sarebbe diventata sua moglie, gli procurò qualche innocuo anatema quando venne esposta alla Biennale di Venezia del 1990 (si era pur sempre nell’Italia di papa Woytila, che solo nove anni dopo sarebbe stato colpito in effigie da un meteorite a opera di Maurizio Cattelan) e più di un dispiacere sul mercato, anche se nell’asta Christie’s New York del 9 novembre 2015 un olio di quella serie ha fruttato pur sempre 1,4 milioni di dollari, appena sotto la stima. Ma quando sei un artista e dai in comodato un dipinto di Poussin al Metropolitan Museum di New York vuol dire che ce l’hai fatta, e scusate l’eufemismo.

Lo strozzapalloni è surrealista

«È il buon gusto, e il buon gusto soltanto, che possiede il potere di sterilizzare ed è sempre il primo handicap di ogni funzione creativa»; che Salvador Dalí abbia veramente pronunciato questa frase o meno, è nell’artista catalano (che accettò d’incontrarlo a New York nel 1974) che occorre rintracciare il vero modello di Jeff Koons; non in Warhol del quale non possiede la tragicità, non in Duchamp del quale non ha l’intelligenza.

Di sicuro, il mondo abitato dalle creature di Koons non ha nulla della sovversiva iconoclastia Dada e ha molto dell’opulenza cromatica, dell’eccesso virtuosistico, del mauvais goût e del nonsense iconografico di certa pittura surrealista. Le sculture gonfiabili, in tal senso, possono essere identificate come le eredi degli orologi molli daliniani; il «cuoricione» magenta di «Hanging Heart» (1994-96), venduto per 23,6 milioni di dollari da Sotheby’s nel 2007, è in fondo il corrispettivo postumano delle labbra di Mae West che danno forma al celebre divano ideato da Dalí nel 1973. E, come Dalí, Koons «parla» di erotismo attraverso le sue opere, senza mai, in realtà, «essere» erotico, ma al massimo pornografico.

Insomma, è come se, questa volta, l’incontro tra Disney e Dalí fosse andato ben oltre la collaborazione per un cortometraggio e si fosse incarnato nell’iperamericanismo di un daliniano dei nostri giorni, in un solo artista che, secondo il suo sfegatato fan Jerry Saltz, «ha aiutato l’arte a rientrare nel discorso pubblico e ha anche aperto il mondo dell’arte». Un artista che, dal canto suo, è convinto che «l’esperienza dell’arte non è altro che un’esperienza condivisa di comunicazione».

Ha in comune con Dalí anche il culto della propria immagine: ciò che per il grande surrealista erano i baffi all’insù, per il suo emulo americano è il sorriso smagliante eternamente stampato sul volto. E il suo volto, il suo corpo, sono diventati, nello stesso tempo, parte delle sue opere e un brand inconfondibile. Ma se Dalí era demoniaco, lui è angelico.

Attraverso di lui una delle figure più malinconiche dell’arte di strada, lo strozzapalloni (non a caso nella corte di assistiti da Danny Rose, lo sfigatissimo agente teatrale protagonista del film di Woody Allen), assurge al ruolo di scultore ricco e conteso: roba da film più di Frank Capra che di Woody Allen. E, en passant, ha liberato il mondo dell’arte contemporanea dall’ultima dea del Modernismo, l’ansiogena transitorietà dell’opera. I palloncini gonfiati col fiato d’artista di Manzoni, una volta strozzati e fusi in metallo, diventano rassicuranti sculture da ricoverare in qualche porto franco come investimento.

La Pace dei sensi

«C’era decisamente un problema con Koons. Hirst era fondamentalmente facile da cogliere: brutale, cinico, del genere “Ti cago addosso dalla cima dei miei soldi”; (...) c’erano diversi aspetti, ma che si potevano combinare nel ritratto coerente (...) di un tipico artista britannico della sua generazione. Koons invece sembrava portare in sé qualcosa di doppio, come una contraddizione insormontabile tra la scaltrezza ordinaria di un agente di commercio e l’esaltazione dell’asceta (...). Era difficile quanto dipingere un pornografo mormone».

Nel romanzo di Michel Houellebecq La carta e il territorio, il giovane artista Jed Martin non riesce a venire a capo di un dipinto intitolato «Damien Hirst e Jeff Koons si spartiscono il mercato dell’arte». Dei due soggetti è il secondo a dargli dei problemi, perché Koons è qualcosa di ben più complesso di un «Trump dell’arte», come pure è stato definito.

Quanto a Hirst, a parte il fatto che nella vita reale ciascuno dei due possiede almeno un’opera dell’altro, per molti anni si è cercato di farne ciò che Beuys era per Warhol, l’Europa contro l’America. Ci si è spinti a individuare in Hirst l’erede di Bacon, ma i fatti hanno clamorosamente smentito questa ipotesi. L’ex Yba, nella versione più recente, quella apparsa nella Collezione Pinault di Venezia con la mostra «Treasures from the Wreck of the Unbelievable», in parte replicata quest’anno alla Galleria Borghese di Roma, è assai più koonsiano che baconiano.

Entrambi, in realtà, appaiono un po’ imbolsiti, Koons non meno di Hirst, almeno a partire da «Play-Doh», l’opera iniziata nel 1994 e ispirata da un blocco dell’omonimo «pongo» modellato dal figlio Ludwig, che all’epoca aveva due anni e gli era conteso, dopo il divorzio, da Ilona Staller. Solo dieci anni dopo Koons riuscì nell’intento di dare dimensione monumentale, attraverso una (al solito complessa e costosissima) modellazione in alluminio policromo a quel ricordo strappalacrime, che da Christie’s New York nel 2018 assunse la dimensione economica di 22,8 milioni di dollari per uno dei cinque esemplari realizzati.

Ma al di là del ritorno economico, l’uomo dall’eterno sorriso dava una bella ripulita alla sua odiata immagine di super cinico, tramutandosi in una sorta di Domenico Modugno che piange al telefono. Quest’anno il papà miliardario ha anche divorziato dalle sue gallerie, Gagosian e Zwirner (quest’ultima in passato coinvolta e poi uscita vincitrice in una causa legale intentata dal già citato Fabrizio Moretti in merito a una divergenza sulle dimensioni di un’opera di Koons) per mettersi con la Pace Gallery, intitolazione quanto mai coerente con la missione di cui si è fatto carico l’artista americano: «Volevo creare opere capaci di accettare la storia culturale di ogni singolo spettatore e di fargli sentire che la sua storia è già perfetta così com’è».

I «PRIMATTORI» di Franco Fanelli

Jeff Koons a Palazzo Strozzi © Jeff Koons. Foto Ela Bialkowska OKNOstudio

Una veduta della mostra «Jeff Koons. Shine» a Palazzo Strozzi, Firenze, con, da sinistra, «Tulips» (1995-98), «Balloon Dog (Red)» (1994-2000) e «Bread with Egg» (1995-97) © Jeff Koons. Foto Ela Bialkowska OKNOstudio

«One Ball Total Equilibrium Tank» (1985) di Jeff Koons

«Gazing Ball (Apollo Lykeios)» (2013) di Jeff Koons © Jeff Koons. Foto Tom Powel Imaging

Altri articoli dell'autore

Il 25 ottobre di 100 anni fa nasceva l’uomo che tramutò la pittura in oggetto (e viceversa) e aprì le porte alla Pop art. Il suo impegno sociale, la sua multidisciplinarità, l’interattività e la trasversalità di alcune sue opere e la sua ricerca sul ruolo dell’immagine sono tra gli elementi che lo rendono particolarmente attuale

53 anni dopo la storica mostra alla Gam di Torino, lo stesso museo dedica all’artista originario di Rovereto una retrospettiva con oltre 150 opere

Sin dall’inizio l’artista britannica lavora su un unico soggetto: sé stessa, il suo corpo, i suoi desideri, il suo dolore. Eppure, l’ex (?) bad girl riesce a parlare a tutti, forse più di quanto non facciano molte ambiziose opere politicamente corrette esposte alle «etnobiennali» di oggi

Al Kunstmuseum, in sequenza, due mostre parallele raccontano l’eresia e la ribellione di due artiste torinesi agli antipodi (o quasi)