Verifica le date inserite: la data di inizio deve precedere quella di fine

Franco Fanelli

Leggi i suoi articoliCent’anni fa nasceva il più celebre artista tedesco del secondo ’900. In vita era un mito, ora per molti è un ingombrante residuo di utopie passate di moda. Eppure anticipò tutti i temi oggi di stringente attualità: il ruolo politico dell’artista, l’impegno ambientalista, il rapporto tra arte e scienza. Ma se è così, perché lo sciamano del feltro, del grasso e del miele ora ci mette quasi in imbarazzo?

L’uomo che volle essere Goebbels

L’automitobiografia di Beuys ne fece il portatore e il protagonista di una specie di scrittura biblica. C’è il Vecchio Testamento, ambientato nella cattolicissima città di Kleve, in un Eden renano in cui il giovane matura l’interesse per le scienze naturali, l’amore per gli animali e la convinzione che lo Spirito s’incarni nel creato. Kleve è il luogo della coesistenza tra religione e mito, tra Cristianesimo e politeismo: sono zone wagneriane e la leggenda vi ambienta l’epifania di Lohengrin, il cavaliere del Cigno simbolo di fedeltà e purezza.

È così sorprendente se Beuys aderì entusiasta alla «Hitler Jugend»? Il Nuovo Testamento inizia invece con la nascita del Messia tra il feltro e il grasso dei Tartari caucasici; ben presto l’ancora giovane artista inizia la sua predicazione al tempio, sconvolgendo i sacerdoti e scandalizzando i farisei. La crocifissione si compie dieci anni dopo i 33 della narrazione evangelica: Beuys ne ha 43 quanto lo studente Heinrich Riebesehl scatta la celeberrima fotografia con il volto insanguinato, mentre regge una croce di legno verso la telecamera ed estende il braccio destro verso l’alto in un saluto molto somigliante a quello nazista.

La fotografia è stata scattata durante la performance «Kukei / Akopee-nein / Browncross / Fat angoli / Model fat corner» al Festival Fluxus della nuova arte presso il Politecnico di Aquisgrana il 20 luglio 1964. La data del festival coincideva con il ventesimo anniversario del tentativo di omicidio di Hitler. Gli altoparlanti diffondevano un discorso di Goebbels («Vuoi la guerra totale?»); un attore interpretò brani di Marx e di Hegel. Poi Beuys officiò il sacrifico e nell’aria si sparse l’acre odore di grasso bruciato. Un’esplosione accidentale scatenò la reazione di un pubblico già sovraeccitato e sconvolto e qualcuno colpì al volto Beuys.

L’artista aveva infranto un tabù, risvegliando il fantasma sepolto nel nazismo, lui che al nazismo aveva aderito, poiché solo reincarnando il male assoluto lo si sarebbe potuto superare e iniziare la rinascita. Viene in mente un paradossale racconto di Borges: Gesù, potendo scegliere quale ruolo interpretare tra gli uomini dovendoli redimere attraverso l’espiazione del male (ovvero dell’assunzione della colpa su di sé) non s’incarna in Gesù Cristo, il buono per antonomasia, ma nell’esecrato Giuda, maledetto in eterno.

Tornando a Beuys, dopo la morte e la resurrezione, la narrazione neotestamentaria continua con gli atti degli apostoli. E Beuys è da subito l’apostolo di se stesso. Fra i tentati miracoli, quello del 26 novembre 1965, quando cercò di dimostrare in una storica performance «Come spiegare i quadri a una lepre morta» ai convenuti nella Galerie Schmela di Düsseldorf. Lo scopo: comunicare a tutti che l’arte richiede un approccio irrazionale. E soprattutto è roba da vedere e non capire. Il che ricorda un po’ il monito di Cristo a san Tommaso riguardo a questioni che hanno a che fare con la fede e non con la verifica empirica.

E dopo l’apostolo, ecco il santo. Di qui il francescano incontro prolungato (nei tre giorni canonici) con il coyote nel 1974, nella galleria René Block di New York. Un viaggio di redenzione e di riappacificazione con un intero continente, avvolto nel fatidico feltro e munito di «bastone eurasiatico» da buon pastore; e anche di pentimento nei confronti dell’America ancestrale, quella distrutta dai genocidi europei. «I Like America and America Likes Me» era il titolo di quella performance e per festeggiare l’avvenuta riconciliazione il coyote ricambiò urinando sulle copie del «Wall Street Journal» strategicamente portate nella «cella».

Ma in questa immedesimazione cristologica (comprensiva anche di una lavanda dei piedi, in un’azione del 1971) più che l’ombra lunga di Leonardo, cui Beuys è stato spesso associato per la sua capacità di unire arte e scienza, si affacciano il volto e il corpo piagato come «Uomo di dolore» del suo connazionale Albrecht Dürer, altro artista capace di tramutare una zolla erbosa in paesaggio e una lepre in messaggio. Perché il cattolicesimo pagano di Beuys, in salsa antroposofica e rosacrociana (fu fatale la lettura di Rudolf Steiner) non esente da pulsioni faustiane (in un cerchio che si apre con Goethe, colui che unì poesia e scienza naturale, e si chiude con le passioni e i tormenti del giovane Adrian di Thomas Mann), nasce comunque dal trauma.

Un trauma vissuto e non soltanto evocato e narrato come nelle opere performative e pittoriche di Kiefer (che tra l’altro non fu mai allievo di Beuys all’Accademia di Düsseldorf). Beuys ne portava le ferite: la sconfitta, l’ospedale, la prigionia, la depressione, ma anche il mai completamente risolto problema di essere l’ultimo degli artisti tedeschi romantici, con tutte le contraddizioni (e le premonizioni) che il Romanticismo tedesco contiene. «Una colpa indefinitivamente bisognosa di evoluzione»: così Heiner Bastian, suo segretario e poi suo principale gallerista, cercò di spiegare l’ossessiva presenza della croce come logo sulle opere di Beuys.

ACHTUNG BEUYS!

Non dimentichiamo l'uomo col cappello

1. Le pietre volanti

2. Un padre negato

3. Il profeta alla lavagna

4. L'uomo che volle essere Goebbels

5. Eppure era uno scultore

6. Meglio l'olio del silicone

7. Un mercato colto e democratico

8. A Napoli l'ultimo atto

9. In Germania piovono mostre

10. Politici, imparate da lui

I «PRIMATTORI» di Franco Fanelli

Una scena da «7.000 querce» a Documenta VII nel 1982, con Joseph Beuys che scava

Altri articoli dell'autore

Il 25 ottobre di 100 anni fa nasceva l’uomo che tramutò la pittura in oggetto (e viceversa) e aprì le porte alla Pop art. Il suo impegno sociale, la sua multidisciplinarità, l’interattività e la trasversalità di alcune sue opere e la sua ricerca sul ruolo dell’immagine sono tra gli elementi che lo rendono particolarmente attuale

53 anni dopo la storica mostra alla Gam di Torino, lo stesso museo dedica all’artista originario di Rovereto una retrospettiva con oltre 150 opere

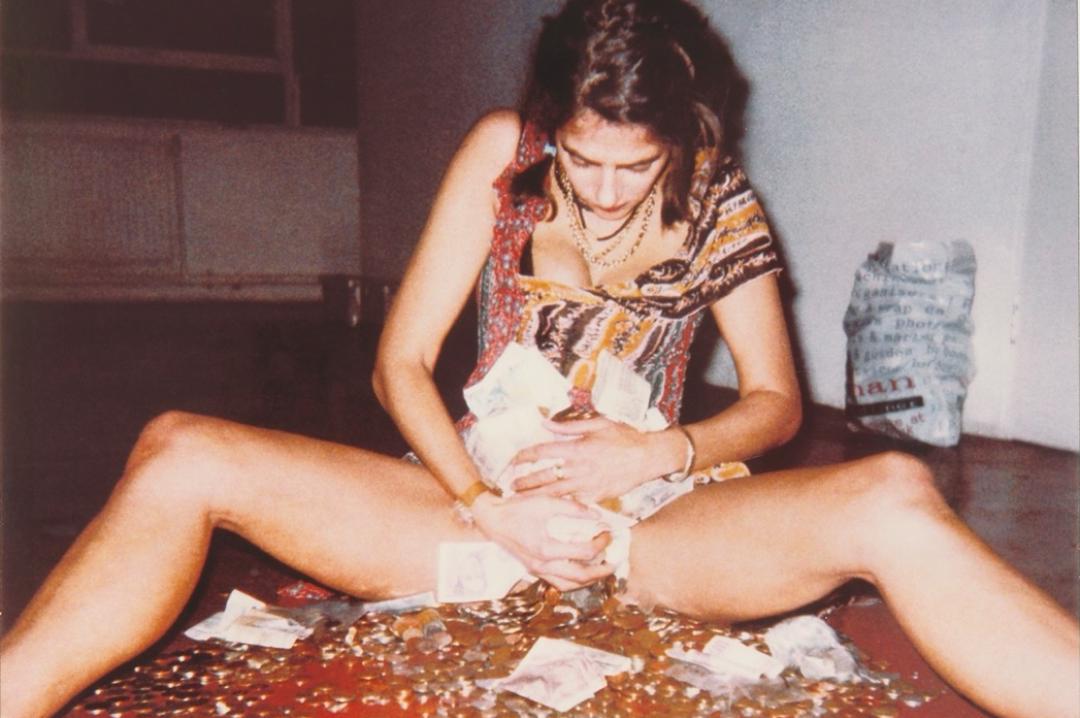

Sin dall’inizio l’artista britannica lavora su un unico soggetto: sé stessa, il suo corpo, i suoi desideri, il suo dolore. Eppure, l’ex (?) bad girl riesce a parlare a tutti, forse più di quanto non facciano molte ambiziose opere politicamente corrette esposte alle «etnobiennali» di oggi

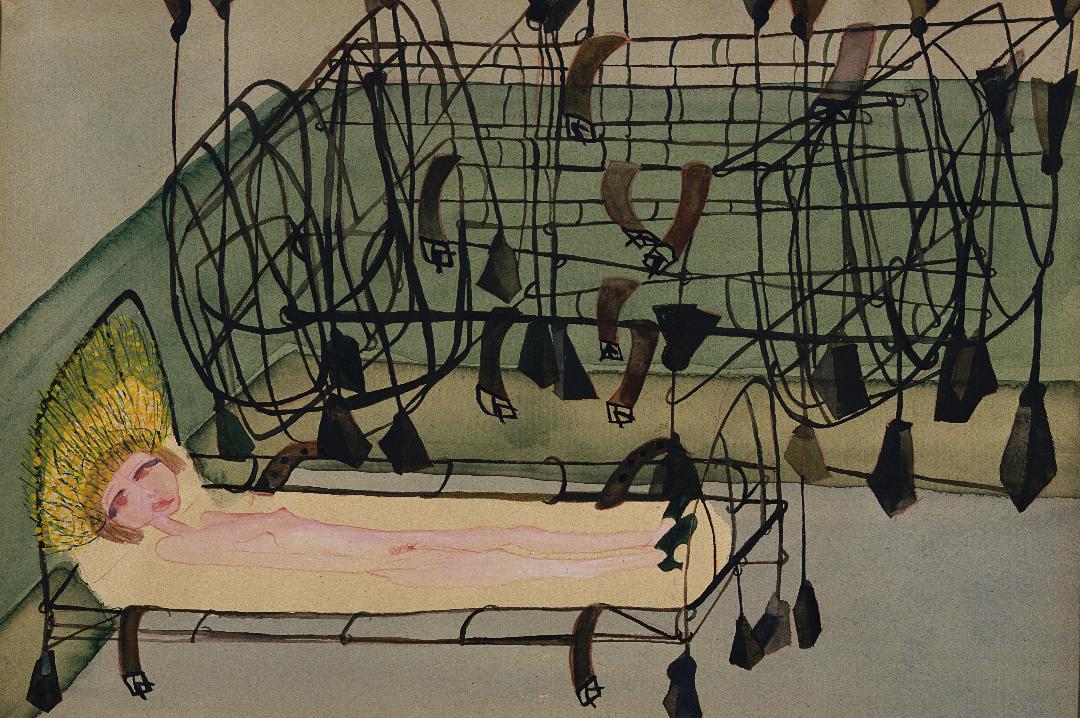

Al Kunstmuseum, in sequenza, due mostre parallele raccontano l’eresia e la ribellione di due artiste torinesi agli antipodi (o quasi)