Verifica le date inserite: la data di inizio deve precedere quella di fine

Stefano Causa

Leggi i suoi articoliARTICOLI CORRELATI

Obbligato fino a strozzarsi dentro caselle più o meno strette (disegnatore, fumettista, vignettista, illustratore), Andrea Pazienza (1956-88) continua a vivacchiare sul ciglio della storia dell’arte. Eppure, che questo marchigiano, scoppiato nella giungla bolognese, sia uno dei grandissimi della scena italiana di fine secolo non sarebbe necessario ribadirlo (se non a beneficio di quanti dimentichino di introdurne almeno la nozione nelle storie della pittura).

Morto forse per droga poco più che trentenne, Andrea Pazienza è gli anni ’70 e i primi ’80, come Guttuso i ’40 o Sironi e Martini il decennio precedente; Paz è Bologna come Scipione, Mafai (e Fellini) sono Roma. Piace pensare che se uno storico d’arte come Roberto Longhi avesse scritto i Momenti della pittura bolognese quarant’anni dopo, al posto di chiudere il libro dei conti sul nome di Morandi, avrebbe eletto Pazienza, Paz per tutti e per lui, a «ultimo degli incamminati». Il quale, talento fluviale e dissipatore, vive anche attraverso le copertine dei dischi. Di una in particolare.

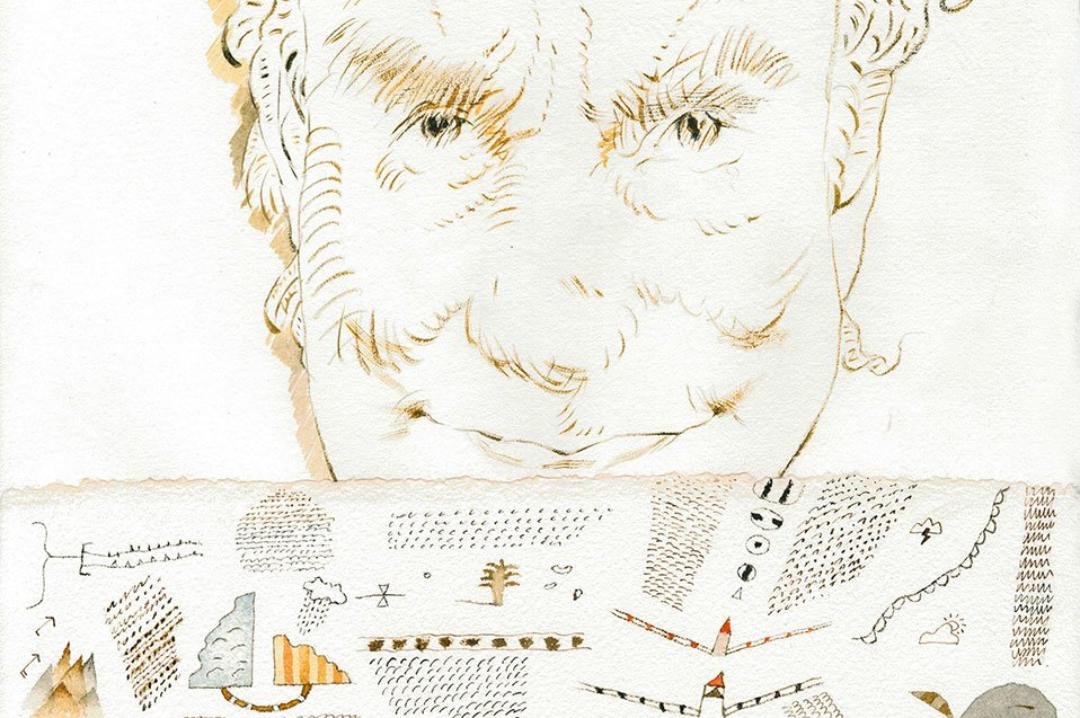

Chi, tra quanti oggi veleggia verso i sessanta, ebbe la ventura di acquistarne il vinile da adolescente, sa che «Passpartù» della Pfm, uscito nel 1978 (ennesimo crocicchio orribile della nostra storia recente), è uno degli ultimi capitoli della via italiana al progressive, nell’anno in cui si assestavano in classifica «Burattino senza fili» di Edoardo Bennato, «Sotto il segno dei pesci» di Venditti e «Una donna per amico» di Battisti, Mogol. Dato per scontato che qui si sia spaventosamente bravi, ciascuno il migliore nel proprio strumento, si tratta di incanalare virtuosismo, estro e citazionismo in una forma cantabile e quasi popolare; oggi si direbbe mainstream. Si pensi al brano omonimo: cinque minuti o poco meno, dove Mussida, alla acustica Ovation, tira fuori un ricamo di chitarra che non va più via dalla testa.

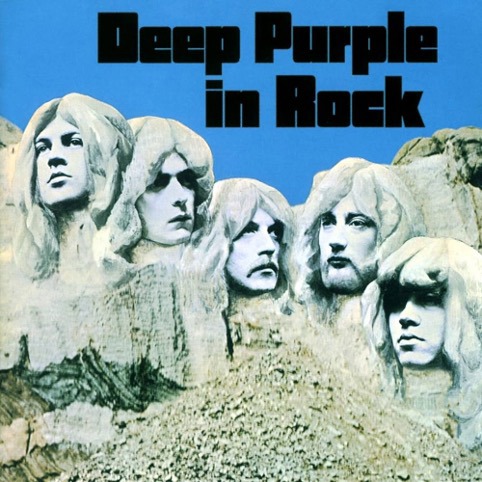

Copertina dell’album «Deep Purple in rock» (1970) dei Deep Purple

Quanto alla cover, è un punto alto della ricerca figurativa italiana oltreché una delle istantanee da conservare dello spirito del tempo (si dice così, no?). Nell’incastrare gesti, capigliature e guardature dei cinque componenti della premiata forneria, Pazienza fa un bilancio del proprio lavoro usando, come leva e legittimazione, il ricordo della copertina di un disco famoso dei Deep Purple sfornato a inizio decennio: «Deep Purple in rock» (1970) dove i volti del gruppo inglese si stagliano petrosi su un fondo di cielo come i presidenti del Monte Rushmore.

Qui invece Franz Di Cioccio, Flavio Premoli, Bernardo Lanzetti, Mussida e Patrick Djivas pare complottino in un mondo parallelo di rossi, giallini verdi e aranciati, occhiali a specchio, sigarette infinite, spranghe e cinture, barbe e sbarbine, profughi cileni, «compagno si, compagno no, compagno un caz…» (come cantava Ricky Gianco in «Arcimboldo»), capelli lunghi, jeans a zampa, 33 giri e musicassette, droghe più o meno leggere, porci con le ali, il sesso come ossessione e racconto prima dell’Aids, Borges e Roland Barthes, satira e impegno (rigorosamente a sinistra), collettivi e picchetti, assemblee e dibattiti, Edwige Fenech, Piedone lo Sbirro e 007. Bene o male, il cosmo lisergico dei ’70. Quello iper saturo di Paz innanzitutto (e non ci sono cellulari se non quelli della polizia). «Vivi la vita, vivi la vita, voglio sentirti ridere con l’espressione più triste che hai»: canta Mussida. Nessuno dei cinque Pfm ci guarda tranne uno. Ma a leggere nel booklet, mentre scorre la musica, a un certo punto compare uno col passamontagna che sta sparando verso di noi. Boom!

Interno dell’album «Passpartù» (1978) di Pfm

Retro dell’album «Passpartù» (1978) di Pfm

Altri articoli dell'autore

Il vero spirito del Natale è nella luce dorata di un capolavoro del Sassoferrato conservato nel Museo di Capodimonte

Henry Beyle pubblica in edizione limitata immagini e parole di una conversazione «fuori dai denti» del 1980 dei due grandi compagni di strada. Ogni lettura è un furto con scasso ripetono; ogni quadro pure

Atteso che, col 31 dicembre, si chiuderà il primo quarto del primo secolo del nuovo millennio, ricordiamo La Folie Baudelaire di Roberto Calasso

Nel nuovo libro di Maria Grazia Gargiulo, arte e mercato rivivono dalle pagine dimenticate de «L’Artista moderno», embrione di una rivoluzione editoriale