Verifica le date inserite: la data di inizio deve precedere quella di fine

Franco Fanelli

Leggi i suoi articoliL’arte moderna e contemporanea italiana continua a riservare sorprese, anche quando si tratta dei suoi massimi interpreti. A volte si arriva al paradosso: le opere della serie «La Fine di Dio», composta da 38 tele eseguite nel 1963 e nel 1964, una delle quali, a un’asta di Christie’s a New York nel 2015, è stata battuta all’equivalente di 27,2 milioni di euro (record per l’artista), sono tra le meno studiate e documentate. Un esempio di come cultura e mercato possano intrecciare rapporti virtuosi viene dalla galleria tornabuoniArt, con sedi a Firenze, Milano, Londra, Parigi, Forte dei Marmi e Crans Montana in Svizzera, che sfodera per Art Basel un vero e proprio scoop storico artistico, frutto di due anni di indagini.

Lo rivela, in anteprima, Michele Casamonti, che con il padre Roberto e la sorella Ursula dirige la storica galleria. «Non solo le opere della serie “La Fine di Dio” erano poco studiate, ma era anche molto scarsa la documentazione, compresa quella fotografica: le immagini che circolano sono sempre le stesse. Da questo clamoroso “buco nero” nasce un libro di oltre 300 pagine, che abbiamo prodotto a cura di Enrico Crispolti, profondo conoscitore dell’opera di Fontana».

Quali sono le maggiori novità emerse dallo studio?

Un aspetto curioso è che queste opere, presentate per la prima volta a Milano nella Galleria L’Ariete di Beatrice Monti e in seguito alla galleria Iris Clert di Parigi, erano esposte con titoli diversi, come «Concetti ovali», «Concetti celesti», «Ova» ecc. Eppure già nel gennaio del ’63, all’inizio della loro realizzazione, Lucio Fontana spedisce a un giovanissimo Enrico Crispolti una lettera nella quale lo invita ad andare a vedere quelle opere «che sono la fine di Dio». Il lavoro di ricerca ha portato a una messe di lettere, documenti, alla scoperta, al Getty Research Institute, di 108 fotografie inedite alcune delle quali mostrano Beatrice Monti con Fontana nel suo studio. In particolare, si deve a Caterina Toschi, una giovane storica dell’arte di cui, sono sicuro, sentiremo parlare molto in futuro, lo studio dell’archivio di Beatrice Monti, che da tempo si è ritirata a vita privata e che non rilascia volentieri interviste. Con noi invece è stata molto collaborativa e ha offerto dati fondamentali sulle opere, ad esempio come le espose e a chi le vendette. Ma nel corso delle ricerche sono stati ritrovati anche disegni originali per le «Fine di Dio»: di qui parte il saggio, pubblicato nell’attuale volume, di Luca Massimo Barbero, mentre Luca Pietro Nicoletti si è dedicato alla reazione della critica.

E quali furono le reazioni?

Nei casi peggiori le opere venivano paragonate a uova di Pasqua. Lo stesso Fontana non voleva esporle sotto Natale perché temeva che si parlasse di uova di Pasqua fuori stagione. Il libro raccoglie una completa antologia critica.

Lo stesso Gillo Dorfles, per sua stessa ammissione, dovendo presentare quei lavori, consigliò Fontana di non intitolarli «La Fine di Dio» perché gli pareva un’espressione troppo magniloquente. Passando alla fiera di Basilea, che cosa si vedrà nel suo stand?

Presentiamo il libro e alcune opere del ciclo che ne costituisce il tema. Devo dire, però, che sono convinto che il volume sarà destinato a una fortuna molto più lunga rispetto ai pochi giorni di una fiera, perché costituisce un approdo fondamentale e inedito negli studi su Lucio Fontana.

Altri articoli dell'autore

Il 25 ottobre di 100 anni fa nasceva l’uomo che tramutò la pittura in oggetto (e viceversa) e aprì le porte alla Pop art. Il suo impegno sociale, la sua multidisciplinarità, l’interattività e la trasversalità di alcune sue opere e la sua ricerca sul ruolo dell’immagine sono tra gli elementi che lo rendono particolarmente attuale

53 anni dopo la storica mostra alla Gam di Torino, lo stesso museo dedica all’artista originario di Rovereto una retrospettiva con oltre 150 opere

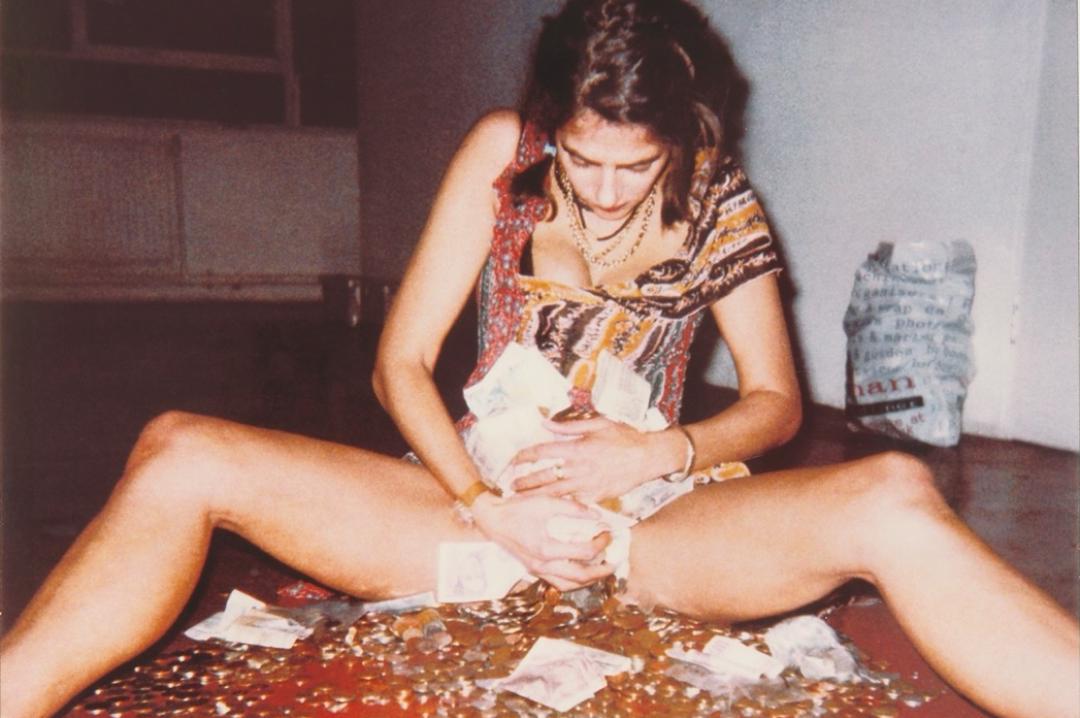

Sin dall’inizio l’artista britannica lavora su un unico soggetto: sé stessa, il suo corpo, i suoi desideri, il suo dolore. Eppure, l’ex (?) bad girl riesce a parlare a tutti, forse più di quanto non facciano molte ambiziose opere politicamente corrette esposte alle «etnobiennali» di oggi

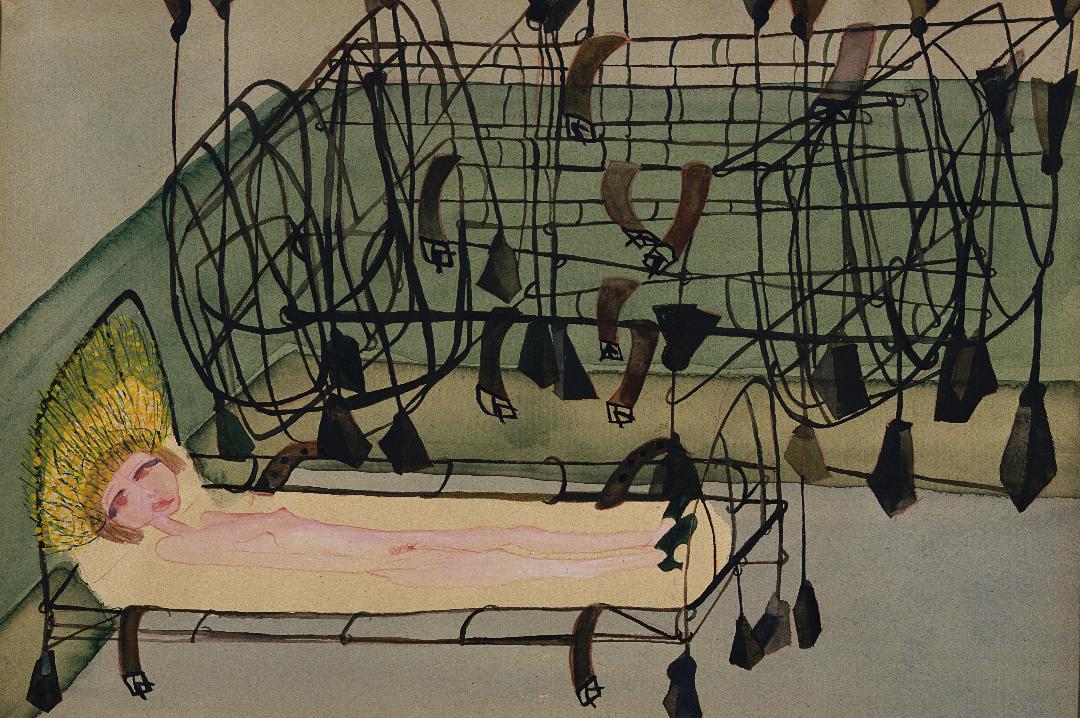

Al Kunstmuseum, in sequenza, due mostre parallele raccontano l’eresia e la ribellione di due artiste torinesi agli antipodi (o quasi)