Verifica le date inserite: la data di inizio deve precedere quella di fine

Jenny Dogliani

Leggi i suoi articoliShirin Neshat è nata il 26 marzo 1957 a Qazvin, città dell’Iran nord-occidentale ai piedi dei monti Elburz a 150 chilometri da Teheran. Quarta di cinque fratelli, è cresciuta durante il regno della dinastia Pahlavi (1925-79), in una famiglia colta e agiata appartenente alla classe media. I genitori, il padre stimato medico, la madre casalinga, erano aperti alle idee occidentali, mentre i nonni materni erano fedeli ai dettami della tradizione sunnita. Nel 1974 Shirin Neshat conseguì il diploma superiore al collegio cattolico di Teheran e lo stesso anno, su invito del padre, desideroso di formare al meglio i propri figli, raggiunse la sorella maggiore in California. Nel 1979, quando la Rivoluzione islamica pose fine alla ultramillenaria storia dell’Impero persiano trasformando la monarchia in una repubblica islamica sciita, Shirin Neshat era a Los Angeles. La nuova situazione politica e le avverse vicende economiche della sua famiglia le impedirono di fare ritorno in Iran ed ebbe inizio l’esilio. Negli anni successivi completò gli studi all’Università di Berkeley, conseguendo con successo l’Mfa (Master of Fine Arts).

Il ritorno e lo shock

Nel 1983 Shirin Neshat si trasferì a New York, dove incontrò il suo futuro marito, l’architetto e artista concettuale Kyong Park. Insieme a lui diresse per alcuni anni lo Storefront for Art and Architecture, ma di suo non aveva ancora prodotto nulla. La svolta arrivò nel 1991 quando, dopo dodici anni, per la prima volta, poté fare ritorno in Iran. Le motivazioni che la spinsero a intraprendere il viaggio erano esclusivamente personali: il desiderio di ricongiungersi alla sua famiglia e la necessità di trovare il proprio posto nella società. Al suo arrivo, però, ricevette quello che ha più volte definito il più grande shock della sua vita: fu costretta a fare i conti con un Paese che non riconosceva più in nulla, completamente trasformato dalla rivoluzione islamica. «In una manciata di anni erano stati cancellati secoli di cultura persiana e quelle stesse donne iraniane che fino agli anni Settanta scendevano nelle strade per chiedere libertà, democrazia e giustizia, erano diventate un popolo ideologizzato», ha dichiarato l’artista. Allora iniziò a studiare a fondo i meccanismi della rivoluzione, le questioni personali furono trasportate in una scala più ampia. Il suo pensiero si fece critico, l’arte diventò l’arma con cui combattere due battaglie, una contro il regime islamico, una contro la percezione che l’Occidente aveva e ha delle donne musulmane. Lasciò l’Iran, ritornò in esilio e iniziò la sua carriera di artista nomade, di portavoce di un popolo e di un Paese al quale non aveva accesso. Tutta l’arte di Shirin Neshat trova ispirazione nelle donne musulmane: «La femminilità è una condizione che cambia a seconda del contesto in cui si sviluppa, ha affermato l’artista, e le donne musulmane devono spesso fare i conti con gravi costrizioni». Tutte le donne delle sue opere sono oppresse e tutte trovano una forma di ribellione.

Martiri e bellezza

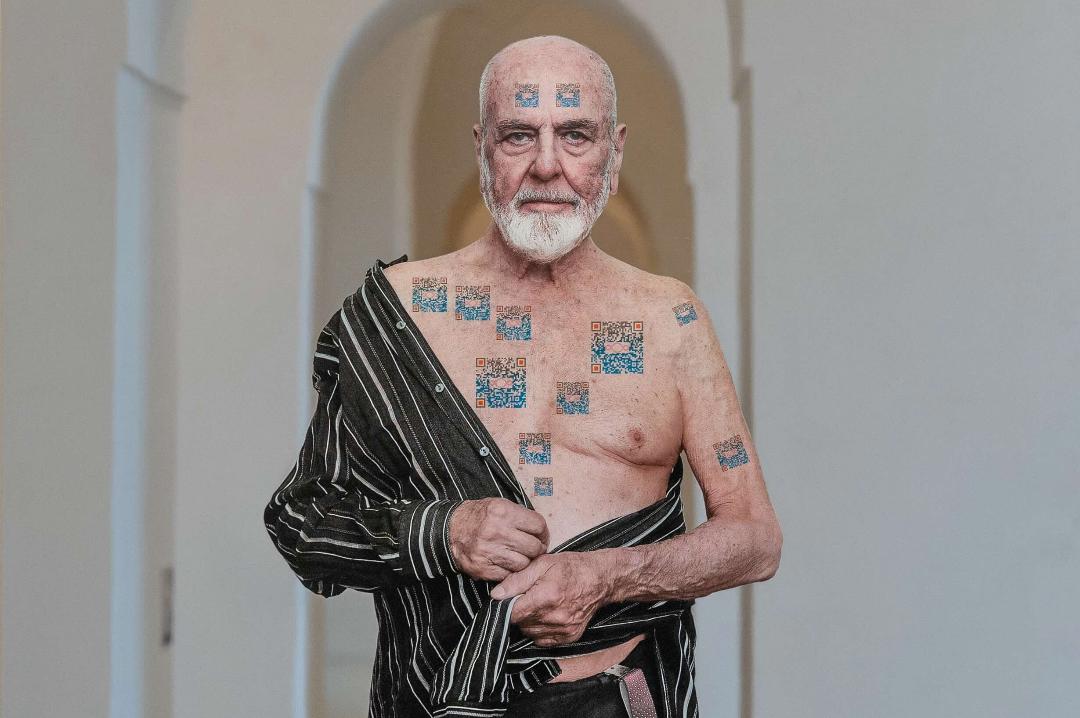

Tornata a New York nel 1993, cominciò subito a lavorare alle serie fotografiche «Unveiling» (1993) e «Women of Allah» (1993-97); in quell’anno nella Franklin Furnace di New York è allestita la sua prima mostra personale. Questi due cicli sono composti da immagini in bianco e nero di donne velate, con il volto, i piedi e le mani decorati con versi di poeti persiani (foto 4: «Rebellious Silence», 1994; foto 5: Shirin Neshat nel suo studio di New York nel 2015): sono donne votate al martirio, sospese tra l’amore e la fede in Dio e la disponibilità a commettere crimini di efferata e indicibile violenza, schiacciate nel paradosso di una condizione che le vede al contempo dotate di sensuale bellezza, istinto sessuale e cieca devozione al governo e al fondamentalismo religioso. Fu Cindy Sherman, nel 1995, a comprare per prima uno di questi lavori. Allo stesso anno risale la prima partecipazione di Shirin Neshat alla Biennale di Venezia, dove nel 1999 ha vinto il Leone d’Oro come miglior artista per il video «Turbulent» del 1998. Si tratta di un lavoro in cui lo schermo è diviso a metà. A sinistra il cantante Shoja Azari si esibisce davanti a un pubblico attento e composto, a destra la compositrice Sussan Deyhim propone la sua musica a una platea deserta, allusione a una legge iraniana che vieta alle donne di esibirsi in pubblico. Shirin Neshat mette in luce la profonda disparità tra uomo e donna nella società islamica e, grazie a un canto particolarmente drammatico, dà voce anche a una sofferenza più intima, profonda e universale. «La donna, ha spiegato l’artista, è biologicamente più forte poiché è capace di dare la vita, ma allo stesso tempo sa accettare la propria fragilità». Nonostante l’impegno politico, l’arte di Shirin Neshat trascende i fatti, comprende significati universali, fonde proprietà estetiche e concettuali di Oriente e Occidente, fa convivere nel medesimo spazio morte, violenza, crudeltà e bellezza. Nel 1999-2000 ha completato questo lavoro con altri due video, confluiti in una trilogia. Il primo, «Rapture», una videoinstallazione in due canali, mostra in uno schermo un gruppo di uomini vestiti di bianco che eseguono rituali in una fortezza, e in un altro un gruppo di donne vestite di nero che vagano nel deserto fino a raggiungere il mare (foto 1), in cui si inoltrano con una barca, un epilogo mitologico che allude alla libertà e alla morte. Nel secondo video, «Fervor», viene analizzato il rapporto amoroso tra un uomo e una donna. Si moltiplicano le personali in sedi istituzionali: nel 1998 al Whitney Museum di New York, nel 1999 all’Art Institute of Chicago, nel 2000 al Dallas Museum of Art e alla Kunstalle di Vienna. Inoltre partecipa alla Biennale di Sydney nel 1996 e nel 2000, a quella di Johannesburg nel 1997, di Istanbul nel 1998 e alla Whitney Biennial nel 2000. Negli anni successivi l’artista ha realizzato cortometraggi in Marocco, Egitto e Turchia. Tra gli altri, «Passage» del 2001: girato a colori nel deserto del Marocco con musiche di Philip Glass, è una visione mistica incentrata sulla morte e sul lamento (questo lavoro, venduto da Sotheby’s nel 2014 per 269mila dollari, costituisce il suo record d’asta). Del 2002 è l’invito a documenta 11. Tra i lavori successivi «Mahadokt» (2003), ispirato al racconto di Shahrnush Parsipur, e «Zarin» (2005), la storia di una prostituta in cerca di redenzione, due opere che segnano una svolta nel linguaggio dell’artista, caratterizzato, da questo momento in poi, da un realismo magico.

Una stella del cinema

S’intensificano le personali, come quella al National Museum of Contemporary Art di Atene nel 2001, al Walker Art Centre di Minneapolis nel 2002, al Museum für Gegenwart di Berlino nel 2005, allo Stedelijk Museum di Amsterdam nel 2006 e alla National Gallery of Iceland di Reykjavik nel 2008. L’attività espositiva è affiancata da un’intensa presenza a festival cinematografici come il Chicago International Film Festival del 2001, il San Francisco International Film Festival del 2001, il Locarno International Film Festival del 2002, il Tribeca Film Festival del 2003, il Sundance Film Festival del 2003 e il Festival di Cannes del 2008. La consacrazione come cineasta arriva nel 2009 con il Leone d’Argento per la miglior regia alla Mostra del Cinema di Venezia, vinto con il suo primo lungometraggio cinematografico «Donne senza uomini» (foto 3). Il film, tratto dall’omonimo romanzo di Shahrnush Parsipur, mescola linguaggio filmico e sequenze oniriche per raccontare le vicende di quattro donne durante il colpo di Stato con il quale il Governo americano e quello britannico, nel 1953, hanno sottratto il potere al primo ministro iraniano Mohammad Mossadeq, eletto democraticamente. È un film con il quale Shirin Neshat vuole scuotere il suo popolo. È infatti dedicato sia a tutti coloro che dal 1906 (anno della rivoluzione costituzionale) sono morti in Iran per la libertà e la democrazia sia al Movimento Verde, sorto spontaneamente e pacificamente per le strade di Teheran nel 2009. Tra i lavori più recenti, «Illusion & Mirrors» del 2013, un cortometraggio girato da Shirin Neshat, commissionato da Dior e interpretato da Natalie Portman, un omaggio ai film di Man Ray, Cocteau e Buñuel, e «Looking for Oum Kulthum» (foto 2), un lungometraggio codiretto con Shoja Azari e interpretato da Neda Rahmanian nel ruolo della celebre cantante egiziana osteggiata dal potere, presentato al Toronto International Film Festival del 2017 e all’ultima Mostra del Cinema di Venezia. Sempre nel 2017 Shirin Neshat si è cimentata per la prima volta nella regia di un’opera, l’«Aida» di Giuseppe Verdi, diretta da Riccardo Muti al Festival di Salisburgo (foto 1). Un’opera minimalista, fatta di coreografie e scenografie capaci di contenere e armonizzare religioni e culture diverse. Tra i riconoscimenti ottenuti, il Grand Prix alla Biennale di Gwangju nel 2000, il Visual Art Award al Festival Internazionale del Film di Edimburgo nel 2000, il Dorothy and Lillian Gish Prize di New York nel 2006, il Cultural Achievement Award dell’Asia Society di New York nel 2008, il Crystal Award al World Economy Forum di Davos in Svizzera nel 2014, lo Usa Rockefeller Fellow della United States Artists di New York nel 2016 e, il più recente, il Praemium Imperiale per la pittura della Japan Art Association nel 2017.

Altri articoli dell'autore

All’incanto il 23 maggio a Londra da Sotheby’s la raccolta completa con un esemplare di tutte e quattro le pubblicazioni risalenti al XVII secolo. È stata ricomposta nel 2016: l’ultima possibilità di acquistare integralmente la serie risale al 1989

Quaranta opere tra dipinti, sculture, stampe e grafiche arrivano all’asta per la prima volta. E c’è anche un omaggio a Martin Luther King e il no alla liberalizzazione delle armi

Chiude con un totale di oltre 900mila sterline l’asta online di Bonhams «British Cool», tra i top price anche la stampa più cara firmata da David Hockney

Fino all’1 settembre prosegue alla Reggia di Caserta la grande personale di Michelangelo Pistoletto con lavori dal 1969 a oggi, uniti dalla capacità di innescare attraverso l’arte una trasformazione responsabile della società, missione condivisa anche dal museo ospitante