Verifica le date inserite: la data di inizio deve precedere quella di fine

.jpeg)

Flaminio Gualdoni

Leggi i suoi articoliDiciamocelo una volta per tutte: ogni volta che parliamo di una Fondazione dedicata a un artista contemporaneo, in realtà parliamo di cose tanto diverse da non stare neppure nello stesso calderone. È una faccenda importante, dal momento che parliamo di qualcosa che implica la complessità di aspetti che hanno a che fare con la conoscenza, il mercato, il diritto d’autore e d’immagine eccetera. Solo che, normalmente, nella realtà concreta un aspetto tende a essere privilegiato, spesso a scapito degli altri, e provoca la distorsione nella percezione di tutti gli altri.

È quanto abbiamo sotto gli occhi quotidianamente: solo che consideriamo questa scarsa chiarezza una componente essenziale, ineludibile, del lavoro dell’arte, anziché un limite oggettivo dello sguardo di chi guarda. Normalmente un archivio, che spesso assume le fattezze della fondazione, nasce da un artista e dai suoi familiari, perché sono ovviamente le persone più interessate al destino dell’artista stesso e possiedono il capitale di base, quello morale intendo, necessario.

Chi altri lo dovrebbe fare? Quale capitale possiedono? L’archivio, appunto, cioè la mole di materiali documentari che si sono prodotti durante la sua vita e che, lo sappiamo bene, sono parte integrante, spesso decisiva, necessaria alla sua conoscenza. A che titolo agiscono? A quello, naturalmente, di salvaguardare la fama mondana, la rispettabilità, il prestigio dell’artista stesso oltre i limiti della sua vita mortale, che l’arte è abituata a pensare su tempi ben più lunghi.

Ciò avviene tanto nel caso di autori che abbiano già raggiunto posizioni cospicue quanto al valore di scambio delle opere (l’esempio più illustre, e pionieristico in Italia, è stato quello di Lucio Fontana), quanto nel caso di autori la cui «nominata» (uso il termine nell’accezione che se ne fa solo nel Sud dell’Italia, ma che legge perfettamente l’intrico di valori su cui si basa) sia ancora limitata.

Ne vale la pena? In termini di «nominata» sempre e comunque, da altri punti di vista non necessariamente. Prendiamo il caso dell’artista più scandaloso del contemporaneo, Piero Manzoni. È morto molto giovane, ma già dotato di una fama che ne ha accompagnato la breve vita. La famiglia si è attivata dando vita a un archivio che ne surrogasse l’assenza fisica e che mettesse ordine nella congerie di iniziative cui aveva dato vita.

L’archivio ha lavorato, e continua a lavorare, per acquisire materiali documentari e renderli disponibili, per promuovere iniziative espositive e di studio, per approfondire singoli specifici aspetti del suo lavoro. Ha operato e opera duramente ad ampliare i materiali a disposizione (mentre lavoravo per Johan & Levi alla biografia Piero Manzoni. Vita d’artista, ho avuto occasione di avere l’anteprima di un paio di epistolari appena acquisiti); ha deciso, caso davvero unico, di mettere in cantiere un’attività editoriale specifica (penso a libri come Piero Manzoni e Zero di Francesca Pola, a Piero Manzoni e Roma di Raffaella Perna, al diario giovanile pubblicato da Gaspare Luigi Marcone, e già si annuncia la pubblicazione dell’epistolario tra Manzoni e Hans Sonnenberg, il gallerista di Rotterdam) e di organizzare una mostra come «Lines», la ricostruzione integrale della mitica mostra «Linee» del 1959 da Azimut, oltre a farsi parte attiva nella realizzazione del film documentario «Piero Manzoni Artista» di Andrea Bettinetti.

Ora sta lavorando alla versione digitalizzata del Catalogo ragionato, aggiornata nei suoi principi ispiratori per superare i limiti delle versioni cartacee. Un archivio moderno, efficiente, non statico, dunque, che svolge più che egregiamente il proprio compito documentario. Certo, una parte dei suoi compiti consiste anche nel disboscamento del mondo dell’arte dai falsi: ma è un’attività secondaria, conseguente e basata su rigorosi e inflessibili presupposti scientifici e di studio, non il suo core business. Il core business della Fondazione Piero Manzoni è Piero Manzoni, senza se e senza ma. Integralmente.

Rosalia Pasqualino di Marineo, nipote dell’artista milanese, è la direttrice della Fondazione Piero Manzoni. Le abbiamo chiesto un aggiornamento sulle attività della Fondazione che riunisce la famiglia e gli eredi.

Da molti anni Lei si occupa di suo zio, Piero Manzoni. Come è iniziata e in che cosa consiste la sua attività?

Gli anni sono 25, cioè da quando sono entrata nello staff della Fondazione, allora Archivio, nel 1996, poco prima dell’inizio dei lavori per il catalogo generale uscito nel 2004. Da allora ne studio quotidianamente le opere, i documenti e tutto quello che lo riguarda. Ho avuto maestri come Germano Celant e Flaminio Gualdoni, da cui ho imparato come svolgere ricerche, operare con rigore scientifico, ma anche costruire un libro o una mostra. Vivere giorno dopo giorno queste situazioni vale più di una laurea, anche perché sono materie che non vengono insegnate. La principale attività è la ricerca sulla vita dell’artista e le sue opere, raccogliendo materiali di diversa natura. Per quel che riguarda la bibliografia, ad esempio, la Fondazione ha una biblioteca con più di 600 volumi. Quest’anno, altro esempio, è stato recuperato un gruppo di 19 fotografie inedite di un grande fotografo. Tutto questo materiale viene da noi studiato e messo a disposizione di altri ricercatori.

Per i 60 anni dell’opera più conosciuta, la «Merda d’artista», che cosa avete fatto?

È molto conosciuta, ma a dire il vero è spesso fraintesa e banalizzata, un po’ come tutto il lavoro di Manzoni. Abbiamo colto l’occasione per approfondimenti e iniziative: un libro, in quattro lingue e con quattro testi, edito da Carlo Cambi Editore, e delle divertenti carte da parati prodotte da TapLab wall covering. Abbiamo in programma un convegno accademico, uno spettacolo teatrale e un progetto che coinvolge i nuovi media e i 10 musei del mondo che ne possiedono un esemplare; tre video, per la regia di Andrea Bettinetti, di cui il primo, già realizzato, riassume la vicenda dell’interrogazione parlamentare del 1971, quando l’allora Soprintendente della Galleria Nazionale d’Arte Moderna di Roma, Palma Bucarelli, venne accusata di aver sprecato denaro pubblico per averla esposta.

Avete cambiato il look del sito della Fondazione in funzione del nuovo catalogo generale on line?

È stato realizzato da Officinebit.ch e ospiterà il nuovo catalogo generale «THE Catalogue», solo online. I libri sono bellissimi, ma il catalogo generale stampato degli artisti diventa superato un minuto dopo: la ricerca infatti prosegue, aggiusta, corregge, trova e solo un catalogo modificabile in ogni momento può stare al passo. La fruibilità del digitale è straordinaria: anche i pigri che non aprono un libro possono facilmente controllare prima di fare errori! Abbiamo lavorato sulla bibliografia e adesso stiamo concentrandoci sulle opere e sul reperimento di materiali pubblicabili. Oltre al Comitato per l’autentica ci consultiamo su vari temi con un comitato scientifico internazionale.

La galleria Hauser & Wirth che vi rappresenta nel mondo partecipa a questo progetto?

Hauser & Wirth ci ha dato il sostegno necessario alla realizzazione del progetto, ma non interferisce nelle scelte scientifiche. Lavorare con le grandi gallerie (prima di Hauser & Wirth siamo stati rappresentati per sei anni da Gagosian) mette a disposizione risorse e professionalità. Ad esempio il libro Piero Manzoni, Writings on Art, edito nel 2019 da Hauser & Wirth, ha pubblicato in inglese tutti i testi su Manzoni. Nello stesso anno la mostra «Lines» a New York mi ha dato la possibilità di ricostruire quasi esattamente il progetto di Manzoni del 1959 nella galleria Azimut: undici delle dodici linee esposte allora sono arrivate a New York, grazie a prestiti anche da Giappone e Israele.

Tuttavia un problema spinoso continua a stimolare polemiche: i falsi. Come vi comportate?

Direi che non è proprio un problema, casomai un lavoro in più: alcuni grossi nuclei di contraffazione, come ad esempio molte opere pubblicate nel catalogo degli «Amici di Piero Manzoni», sono stati oramai perlopiù debellati e i tentativi reiterati, anche recenti, di ledere la nostra immagine, nati in seno a situazioni legate sempre a opere apocrife, non hanno avuto alcun successo. Le nostre competenze sono oramai altissime e questo è confermato anche dai numerosissimi successi legali ottenuti negli anni (più di 70 opere giudicate false dai Tribunali in una ventina di giudizi, civili e penali). L’autorità della Fondazione è pienamente riconosciuta da tutte le istituzioni nazionali e internazionali, che ci stimano e fanno a noi riferimento; dagli studiosi di tutto il mondo, con i quali abbiamo fruttuose collaborazioni; dal mercato, che rimane molto solido, a testimoniare che c’è sicurezza nel commerciare l’artista e infine dai collezionisti privati, che si rivolgono a noi per molte consulenze, non solo sull’autenticità, ma anche sulla conservazione delle opere.

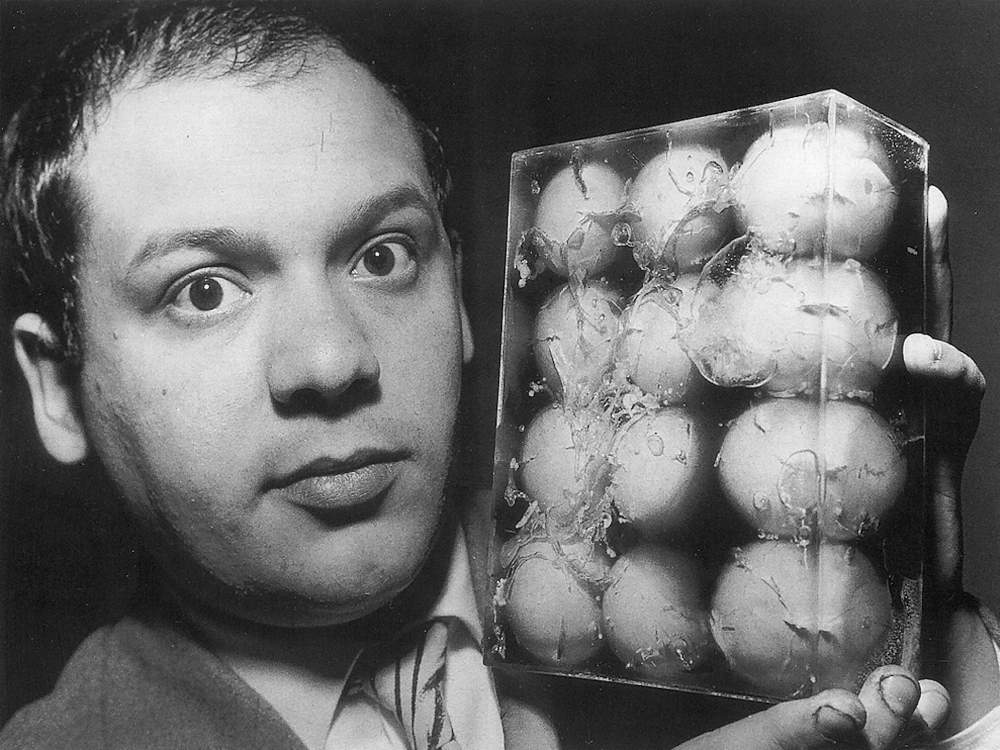

Una foto d'archivio di Piero Manzoni del 1960

Altri articoli dell'autore

Il Criptico d’arte • Conosciuto anche come Vasco dei Vasari, l’architetto italiano fu un personaggio anomalo: nonostante il suo contributo al Futurismo, indagò il modo in cui l’anarchia influenza l’arte

Il Criptico d’arte • La vicenda della Banana di Cattelan: da provocazione sul mercato a oggetto di gesti insensati e fuorvianti

A Milano una collettiva di 12 artisti omaggia in altrettante puntate il capoluogo culla della tecnica artigianale e artistica in grado di passare da generazione in generazione

La grande mostra sul movimento artistico voluta dall’ex ministro Sangiuliano in realtà arriva dopo settant’anni di studi specialistici sull’argomento. Ma l’Italia non è futurista